ブログ記事が動画になりました!

(※ブログ記事の内容を家づくりコンシェルジュが動画で分かりやすく解説しています。ぜひ、こちらの動画でご覧ください)

「もうひとつのリビング」と称されるテラスデッキがあれば、室内から庭に出やすく、空間を広く使えるメリットがありますよね。

天気の良い日にはチェアーに座ってくつろいだり、家族とのバーベキューや子どものビニールプール、物干し台を設けて洗濯物を干すスペースにしたりなど、多様な使い方ができるので憧れる人は多いでしょう。

一方で、憧れだけでテラスデッキを設置してしまうと、「想像以上に掃除の手間がかかる」など、予期せぬデメリットに困ってしまうことがあります。

そこで今回はテラスデッキの選び方について、コスト・メンテナンス・デザインの3つのカテゴリー別に、おすすめの素材をランキング形式で紹介し、特徴を詳しく解説します。

理想の家作りにはどの素材が最適なのか、記事を読み進めながら探っていきましょう。

テラスデッキに使われている主な素材は、下記の4種類です。

この4つは見た目だけではなく、コスト面・メンテナンス性・デザイン性において違いがあるので、選ぶときは何を重視するかがポイントになります。

| 初期コスト | メンテナンス | デザイン | |

|---|---|---|---|

| ウッド | ◎ | ✕ | 〇 |

| 人工木材 | 〇 | △ | ✕ |

| コンクリート | △ | 〇 | △ |

| タイル | ✕ | ◎ | 〇 |

まずは、選び方の基本となるそれぞれのデッキ素材の特徴をみていきましょう。

ウッドデッキとは、天然木で作られたデッキのことです。

この記事で紹介している素材の中ではウッドデッキは最も安価ですが、劣化しやすくメンテナンス性がいまいちなのが特徴です。

ウッドデッキは専門業者に依頼して設置してもらう方法以外にも、ホームセンターのDIYコーナーで取り扱っている木材で自作で設置ができます。

DIY初心者でも簡単に設置できる組み立て式であれば、その場で購入して帰宅後すぐに設置できることはメリットでしょう。

樹脂木で作られたデッキもウッドデッキと呼ぶことがありますが、天然木と樹脂木には明確な違いがあるため、ここでは天然木をウッドデッキとしています。

人工木材デッキとは、樹脂と木粉を混ぜて木目調にしたものです。

人工木材デッキの呼び名以外に、「樹脂木」や「模擬木」と称されることもあるように、本物の木ではありません。

天然木を使用したウッドデッキに比べて、耐久性やメンテナンス性に優れているのが特徴です。

日当たりが悪いところに人工木材デッキを使用してしまうと、コケやカビの原因になります。

ただしコケやカビが生えても人工木材デッキであれば、デッキブラシでこすって落とせるので、定期的に掃除をすればそこまで気になるものではありません。

初期コストはウッドデッキよりもかかるものの、ランニングコストは下がるため、人工木材デッキの総合的なコストパフォーマンスはよくなる利点があります。

コンクリートデッキとは、コンクリートで固められたデッキのことです。

コンクリートデッキは表面から地面までがコンクリートで固められているので、雑草が生えてこなく、草むしりをする必要がありません。

初期コストはかかりますが、耐久性が高い素材なので基本的に壊れにくく、汚れやカビが発生してもブラシでこすって洗い流せるなど、メンテナンスにかかる手間が省けるのが特徴です。

タイルデッキとは、コンクリートの上にタイルを貼ったタイプになります。

コンクリートがむき出しの状態とは違い、タイルの色や柄によっておしゃれ度は高くなるので、デザイン性が高いのが特徴です。

タイルデッキなら豊富な種類から家や外観の雰囲気に合うタイルを選びやすく、一体感を損なうこともありません。

サイズもさまざまにあるため、同じ柄でもサイズや色の組み合わせでまったく違う雰囲気になり、オリジナル性を出しやすいのもタイルデッキのメリットです。

ここでは、冒頭に紹介した4つの素材を初期コスト・メンテナンス性・デザイン性のテーマでランキング化しました。

家づくりでは、叶えたい理想を考えることも大切ですが、妥協できるポイントを検討することも大切ですよ。

「初期コストを抑えることを重視したら、メンテナンスの手間が少し増えてしまう」というように、すべての理想を完璧に叶えるのはなかなか難しいからです。

それぞれのランキングを参考に、自分の家づくりに合ったテラスデッキ素材を考えてみましょう。

テラスデッキは木材のほうがコストが安く、コンクリートが高くなるので、コンクリートの上にタイルを貼るタイルデッキが、この4つの中では一番コストがかかります。

コストを抑えてテラスデッキを設置したい場合には、ウッドデッキがおすすめです。

さらに、初期費用だけでなく、ランニングコストも考えて、テラスデッキ素材を解説します。

近年は木材の価格が高騰していることもあり、人工木材デッキのコストパフォーマンスの良さに注目が集まっていますよ。

ウッドデッキのように色褪せしたり、腐ったりしにくいので塗装や取り替えの必要が少なく、メンテナンス性が上がります。

初期費用を抑えつつ、メンテナンスにかかるランニングコストも考慮するなら、人工木材デッキがおすすめです。

コンクリートデッキはコンクリートを使うので初期コストは高めですが、他の素材よりも耐久性は高いです。

掃除もしやすいことから、トータルで見ると、そこまでコスパが悪い素材ではありませんね。

ただし、コンクリートは収縮して固まる性質上、収縮に逃げ場がない作りになるとひび割れしやすくなります。

そもそもコンクリートは、砂やセメントなどを水と混ぜて作るため、経年による水の蒸発である程度のひび割れが生じるのは避けられません。

コンクリートデッキを選ぶ際は、「コンクリートはいつか割れるもの」と、気持ちを割り切れるかがポイントになるでしょう。

タイルデッキは初期コスト面では4位でしたが、日々のメンテナンスの手間がなく、ランニングコストは抑えられます。

反対に、安く設置できるウッドデッキはメンテナンス性が悪く、日々の手入れの手間やランニングコストが必要になります。

テラスデッキの設置に初期費用がかけられるならタイルデッキ、初期費用をかけたくない場合はウッドデッキを選ぶとよいでしょう。

メンテナンス性に特徴がある素材の注目ポイントを、もう少し詳しく解説していきますね。

タイルデッキを設置した場合、タイルとタイルのつなぎ目となる目地の部分は、くぼみで汚れがたまりやすいので定期的な掃除が必要です。

しかし、タイル自体はコンクリートよりも綺麗な状態が長持ちしやすくなっています。

汚れがついても雨が降ると流れてしまうので、デッキブラシで全体を擦るような手間はそこまでかからないでしょう。

万が一割れてしまった場合でも、割れたタイルのみを交換すればよいので、設置後にこまめにメンテナンスをしたくない人にはタイルデッキがおすすめです。

ウッドデッキは太陽光の吸収率がよいので、その分、色褪せしやすくなります。

また、雨によって木材が水分を含んで湿ってしまうと、腐食やカビの原因になるので注意が必要です。

初期費用は安いものの、定期的なメンテナンスが欠かせず、塗装や取り替えなどで手間やランニングコストがかかる点がデメリットでしょう。

ただし、メンテナンス性は樹種によって左右されます。

| コスト | メンテナンス性 | |

|---|---|---|

| ソフトウッド | 〇 | ✕ |

| ハードウッド | △ | 〇 |

メンテナンス性の高さを重視するなら、木材がやわらかいソフトウッドよりも、木材が固いハードウッドがおすすめです。

デザイン性に優れたおしゃれなテラスデッキを設置したい場合は、コスト面に優れたウッドデッキか、メンテナンス性の高いタイルデッキの2択になります。

人工木材デッキやコンクリートデッキは、コスト・メンテナンスの両面で2つの中間に位置するものの、デザイン性が劣ります。

デザイン性をさほど重視せず、それなりにコストを抑えられて、メンテナンス性がよい素材を選ぶならコンクリートデッキがいいでしょう。

デザイン性に注目して、特徴のあるテラスデッキ素材をもう少し詳しく解説していきますね。

タイルデッキを選ぶ際は、デザイン性だけでなく、暮らしやすさも考えましょう。

たとえば、表面がツルッとしているタイプは、雨や雪が降った日は滑りやすくなるので注意が必要です。

タイルデッキを設置して、できるだけ滑らないようにするには、通常のタイルではなく表面がざらざらしている粗目のタイプや、滑り止めが施されたものを選ぶようにしましょう。

住宅の室内の床は木製が多いので、床材とデッキの素材が合わせやすいのが特徴です。

室内とウッドデッキの木目の流れを揃えると、空間がつながって、視覚的に広く見えますよ。

ウッドデッキは外にありますが、窓を隔てていても室内と一体感が出るので、トータルでの部屋作りや家づくりが可能です。

せっかくテラスデッキをつけるなら、後悔ポイントは減らしておいたほうがいいですよね。

「テラスデッキで失敗した!」とならないためには、家を建ててからの暮らしをイメージして、先回りで対策をしていきましょう。

ここでは、後悔しないテラスデッキを作るコツを解説します。

「リビングの大きな窓から、ウッドデッキがつながって・・・」と想像しているなら、照り返しを抑えられるデッキ素材を選びましょう。

開放的なリビングを演出するなら、カーテンを開けておいても、室内が適温なことや眩しすぎないことが大切だからです。

たとえば、ウッドデッキに使われる天然木には、太陽光の有害な紫外線を吸収して、人に優しい赤外線を反射する性質があります。

表面に凹凸がある木材は、反射光が画一的ではなく自然な色調となるので、やわらかな印象を与えますよね。

熱伝導率も低く、強い日差しがそのまま室内に差し込むことがないため、夏でも室内を涼しく快適に保ちます。

一方で、コンクリートデッキの場合はデッキに反射した光がそのまま室内に入るので、照り返しによる室内の温度上昇に注意が必要ですよ。

デッキ素材の選び方で、暮らしてからの後悔を減らせるでしょう。

雰囲気や味を損なわないように、本物の素材を使うことも後悔しないコツです。

最近は人工木材のなかにも、天然木に見間違えてしまうクオリティを持つ製品もあります。

ですが近くで見るとわかってしまったり、肌ざわりが違ったりと、本物ならではのぬくもりや心地よさを得るのは難しいでしょう。

メンテナンスをめんどくさいと考えるか、DIYするのが楽しいととるかは人それぞれですよね。

もし「思ってた感じよりも安っぽい」と後悔してしまうリスクを減らしたいなら、本物の素材にこだわってみるのもひとつの方法です。

暮らしていくなかで、「ないほうがいい!」となったときに、撤去しやすいと安心ですよね。

組み込んで設置するウッドデッキや人工木材デッキは、必要がなくなれば、簡単に取り外しができます。

しかし、コンクリートデッキは固めたコンクリートを壊して運び出すため、解体費用が高額になります。

「こんなにかかるの?!」と後悔しないように、素材によるテラスデッキ撤去のコストや手間も知っておくといいでしょう。

テラスデッキの設置や劣化で、害虫や動物トラブルが発生するのは避けたいですよね。

たとえば、ウッドデッキは経年劣化で木材が腐ると、シロアリや害虫などがわきやすくなるため、虫が苦手な人へはあまりおすすめできません。

また、地面まで空間があると、猫などの動物が棲みつくこともよくあります。

「私は猫が好きだから大丈夫」と考えていても、野良猫や野生の動物が棲みつくと糞害を受ける可能性がありますよ。

家や庭を綺麗に維持するには、動物の侵入はしっかりと予防する必要があります。

お伝えしてきたように、「コストは安くすむけど、メンテナンス性に欠ける」「おしゃれだけど、高い」など、選ぶテラスデッキの素材によって注意すべきポイントが異なります。

ここでは、ウッドデッキと人工木材デッキを選ぶ際と、コンクリートデッキとタイルデッキを選ぶ際の2つにわけて、詳しく注意点を解説します。

ウッドデッキや人工木材デッキの場合、デッキの下が空洞で、下が砂利や土となっていることが多いですよね。

雑草を抜く手間が増えてしまうので、メンテナンス性を向上させるために、コンクリートで平場を作ることをおすすめします。

ただし、コンクリートをつかう分、初期費用は高くなるので注意が必要です。

ウッドデッキはコストを抑えて設置できるのが魅力のため、メンテナンス性とのバランスを考えて検討する必要があるでしょう。

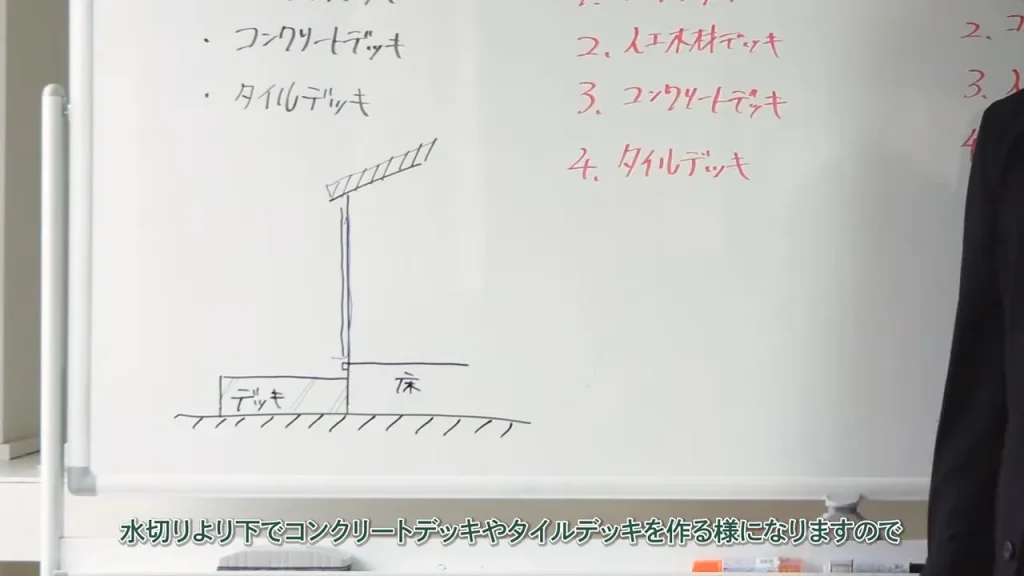

室内とテラスデッキの一体感を演出するために、室内の床とデッキの高さを合わせようと考えている方もいますよね。

木材系のデッキに比べて、コンクリートデッキとタイルデッキで高さを出そうとすると、コストが割高になるので注意が必要です。

日本の住宅の多くは、外壁面と構造体の間に空気を通すための隙間をとっています。

コンクリートデッキやタイルデッキは、壁の内側に流れ込んだ雨水などを外に排出するための「水切り」と呼ばれる仕切り板よりも、下に設置するのが一般的です。

そのため、室内よりも、テラスデッキが下がり、段差が生じるケースが多くあります。

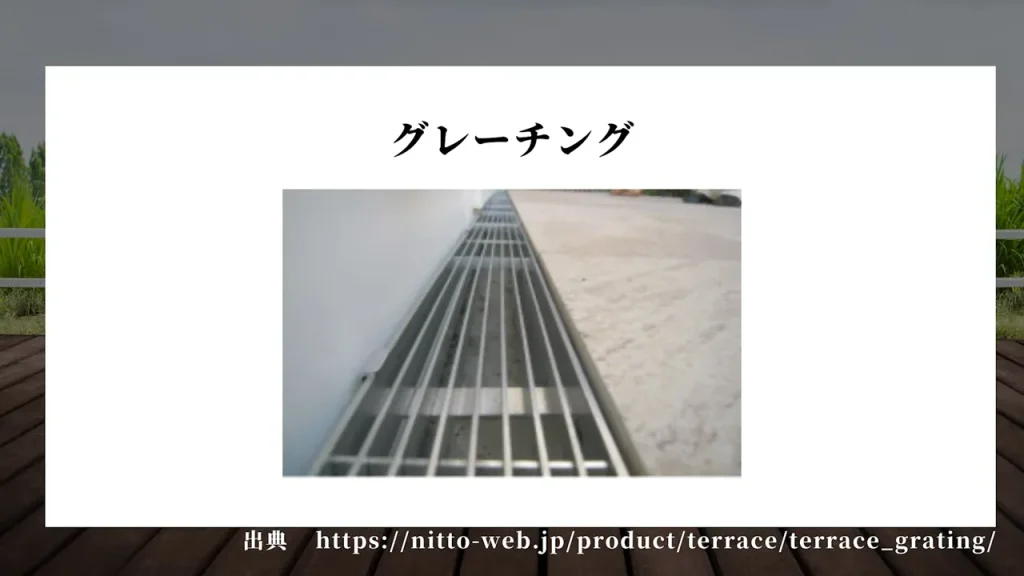

窓の下までデッキの高さを上げる場合には、グレーチングという処理が必要になります。

グレーチングを施すと室内床とテラスデッキの高さを揃えられるので、見た目はすっきりと理想の形になりますが、設置するためには別途費用がかかります。

おしゃれ度を上げるか費用を抑えるか、コンクリートデッキやタイルデッキを設置する場合は、事前に十分検討しておくのがよいでしょう。

418BASEは広島県福山市・府中市・三原市・世羅町を中心に、備後地方の家づくりをサポートする会社です。

これまで地域の方々からたくさんのご支持をいただき、創業から50年以上を迎えることができました。

418BASEでは、高気密・高断熱の注文住宅の設計・施工を行っており、最新設備を取り揃えたモデルハウスも公開しています。

備後地方で家づくりを検討されている方は、ぜひ418BASEへご気軽にご相談ください。

テラスデッキの選び方と、おしゃれ度を上げるコツについて解説しました。

最後にこの記事をまとめます。

自宅にテラスデッキを設置する場合、今は予算を家の他のところに使いたいのであれば、とりあえずコストが安いウッドデッキにして、予算が確保できたタイミングでタイルデッキに作り替えるという方法もあります。

コンクリートデッキやタイルデッキを先に作ってしまうと、後からウッドデッキや人工木材デッキに変えたいと思っても、撤去費用が発生するので注意しましょう。

理想の家は年齢や家族構成によって変化するものなので、臨機応変に対応できる状況を作っておくのも、ひとつの賢い方法といえるでしょう。

418BASE/昇高建設株式会社 〒726-0023 広島県府中市栗柄町418

モデルハウス・完成物件の見学や資料請求などお気軽にご相談ください。