ブログ記事が動画になりました!

(※ブログ記事の内容を家づくりコンシェルジュが動画で分かりやすく解説しています。ぜひ、こちらの動画でご覧ください)

- 家族が安心して暮らせるよう地震に強い家を建てたい!

- 耐震のポイントは?

- 建物だけが強くても地震の備えには不十分って本当?

地震はいつどこで発生するかわからないからこそ、新築で建てるなら耐震性能を上げ、地震に強い家づくりをしようと考えている人は多いですよね。

地震に強い家づくりは、土地選びの段階から始まっています。

とはいえ、「買った土地が弱かった」「相続した土地だからそもそも選択肢がない」など、強い土地を選べない事情がある人もいますよね。

そこで、この記事では地震に強い家づくりと土地の関係や、弱い土地だったときの対処法を紹介します。

最後までお読みいただければ、対策法と地震に強い土地の探し方がわかるので、地震に弱い地盤で後悔するリスクを減らせますよ。

地震に強い家づくりをしたい人や、耐震性能にこだわりたいと考えている人は、ぜひ参考にしてくださいね。

目次

地震対策は地盤から!地震に強い家を建てるポイントは土地選びにある

「地震に強い家づくり」といえば、まず耐震性能に優れた強い建物をイメージしますよね。

もちろん、耐震性能も大事ですが、その前に重要なのが「土地選び」です。

頑丈な耐震構造の家を作ったとしても、地盤の崩れによって建物が傾いたり沈んだりしてしまうのは「地震に強い家づくり」とはいえません。

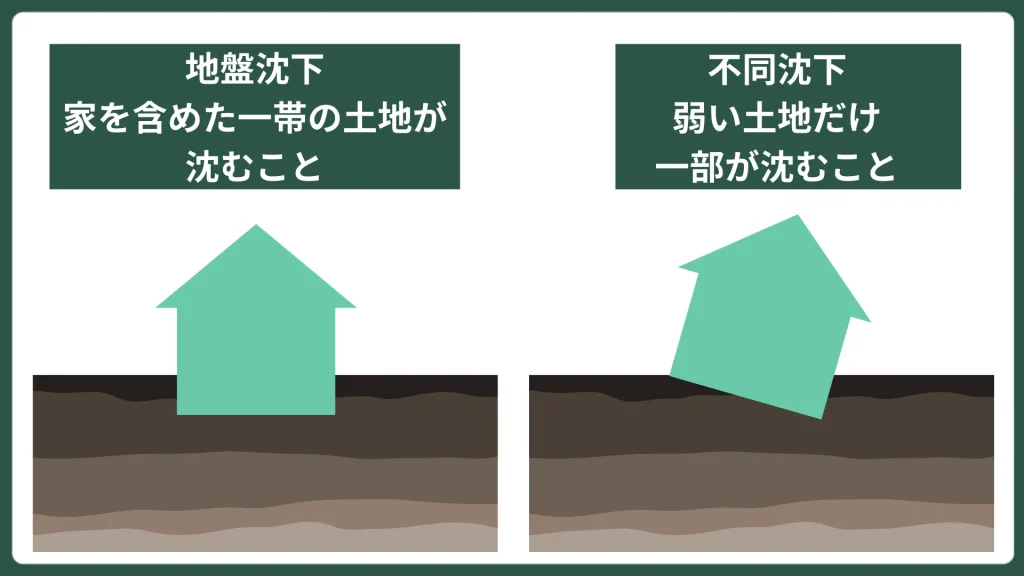

土地選びに失敗してしまうと、地形によっては地震のときに地すべりや土砂崩れ、地盤沈下や不同沈下が起こり、家屋に被害が及ぶ可能性がありますよ。

地盤沈下とは家を含めた一帯の土地が沈むこと、不同沈下とは弱い土地だけ、一部が沈むことです。

どちらも怖い現象ですが、家が傾いたり、倒壊してしまったりするため、不同沈下のほうが家づくりでは注意すべき現象でしょう。

あわせて読みたい

福山市で地震に強い高耐震の家を建てるの3つのポイント

こんにちは、ゆうすけです。 今回は「福山市で高耐震の家を建てるときのポイント」について解説します。 世界全体の大規模地震のうち、約2割が日本周辺で発生しており、…

地震に強い家づくりではどのような土地を選ぶのが正解か?

この記事では、2つの正解があると考えています。

まったく逆の正解ですが、1つめは「地盤が固い強い土地」を選ぶこと、2つめは「暮らしを考えて弱い土地」を選ぶことです。

ここでは、地震に強い家づくりで理想の土地と、リアルな土地選びについて、解説していきます。

土地探しをはじめようと考えている方は、ぜひこちらの記事も参考にしてください。

あわせて読みたい

個人の土地購入は何から始める?住宅会社へ依頼するメリット・デメリット(広島県福山市版)

この記事では、個人の土地購入の流れを紹介します。家を建てる土地を購入予定で「何から始めるのだろう」「誰に相談したらいいの?」と悩む方に向けて、土地購入前に知っておくべきことや、正しい土地購入の流れを紹介するので、ぜひ参考にしてください。

理想の土地「地盤が固い強い土地」

地震に強い家づくりでは、固い地盤が浅い位置にある土地を選ぶことをおすすめします。

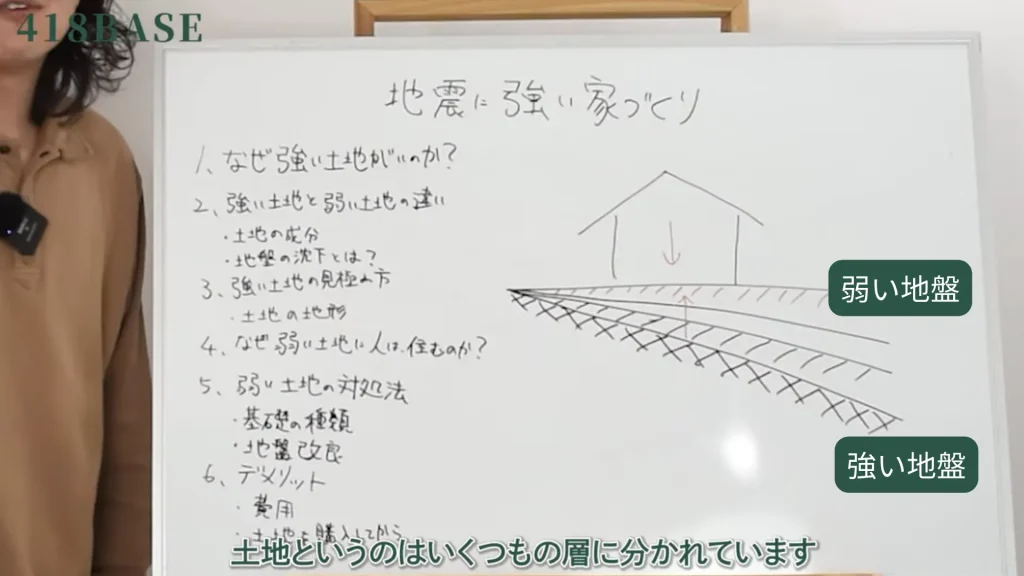

土地はいくつかの層が重なってできており、弱い地盤から始まって、下にいくほど固い(強い)地盤になります。

「地震に強い土地」とは、固い地盤がより表面近くにある土地のことです。

地盤が固い土地は岩盤や小石を多く含み、密度も高いので地震が起きても土が動くことが少ないのが特徴です。

強い地盤といわれるところでは、ギュッとしまった固い土がしっかりと建物を支えてくれるので、建物の重さで沈んだり地震の振動で液状化するリスクを軽減できるでしょう。

一方で地盤が柔らかい土地は水分や空気を多く含んでいるため、地震の揺れで土が動きやすく地盤沈下や液状化現象の恐れがあります。

また、建物が重いと弱い地盤では支えきれず土の中の空気が抜けて、土地の一部が陥没する不同沈下という現象が起こる可能性もあるので注意が必要ですよ。

リアルな土地選び「暮らしやすいが弱い土地」

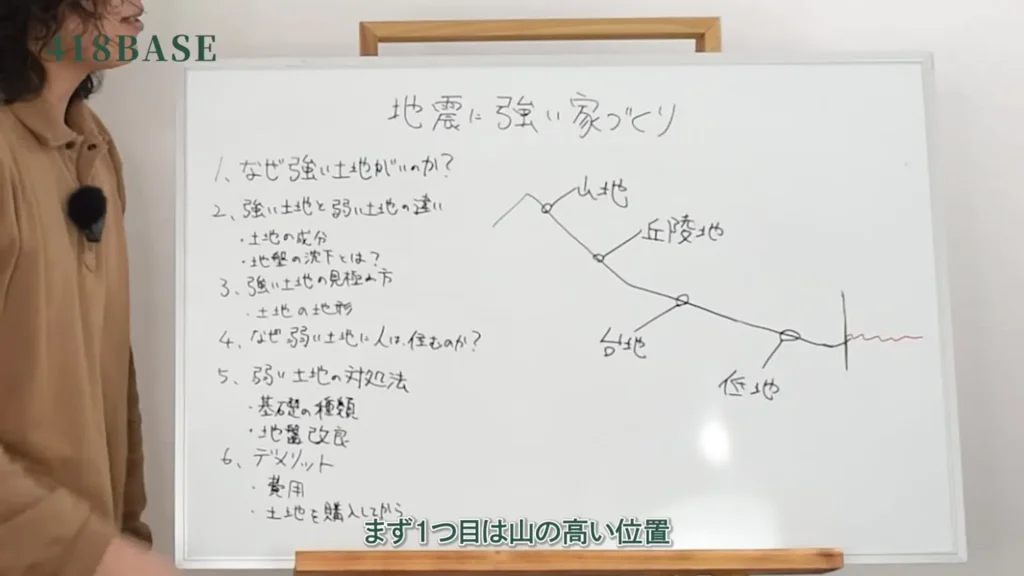

先ほど理想であげた「地盤が固い強い土地」とは、「山地」「丘陵地」と呼ばれる地形に多くあります。

ここまで話してきて、「それなら地盤の強い山地か丘陵地に家を建てると安心だ」と考えますよね。

しかし実際には、多くの人が家を建てる場所は「台地」や「低地」です。

各地形の特徴をまとめました。

| 山地 | 標高が高く、主に森林で形成された急斜面の土地で、起伏が激しく岩盤がむき出しになっているのが特徴 |

|---|

| 丘陵地 | 畑や果樹園などの農業を営むためや、都会の喧騒を離れた長閑な暮らしを目的する人に好まれる場所 |

|---|

| 台地 | 地盤が固く市街地にもほど近いため、地震対策と利便性の両面で人気のある地形 |

|---|

| 低地 | 海や川に近く、水面より下に位置するケースもあり、地盤は弱いが利便性がある |

|---|

台地や低地が選ばれる理由は利便性、つまり暮らしやすいから選ばれているのです。

| 山地 | 丘陵地 | 台地 | 低地 |

|---|

| 地盤の固さ | ◎ | ◎ | 〇 | △ |

|---|

| 利便性 | × | △ | ◎ | 〇 |

|---|

暮らしやすさを考えると、弱い土地(地盤)とわかっていても、その土地を選ばなければならないケースも多いのです。

弱い土地にどうやって住むの?安心して暮らすための対処法

地震に強い家づくりのために固い地盤の土地を選びたいと考えつつも、人が住みやすい土地を考えると地盤が普通、場合によっては弱い土地を選ぶケースもあるとお伝えしました。

もしも地盤調査の結果、弱い土地に家を建てなければならない場合、対処法になるのが地盤改良です。

ここでは、地盤改良について詳しく解説していきますね。

地盤改良とは?

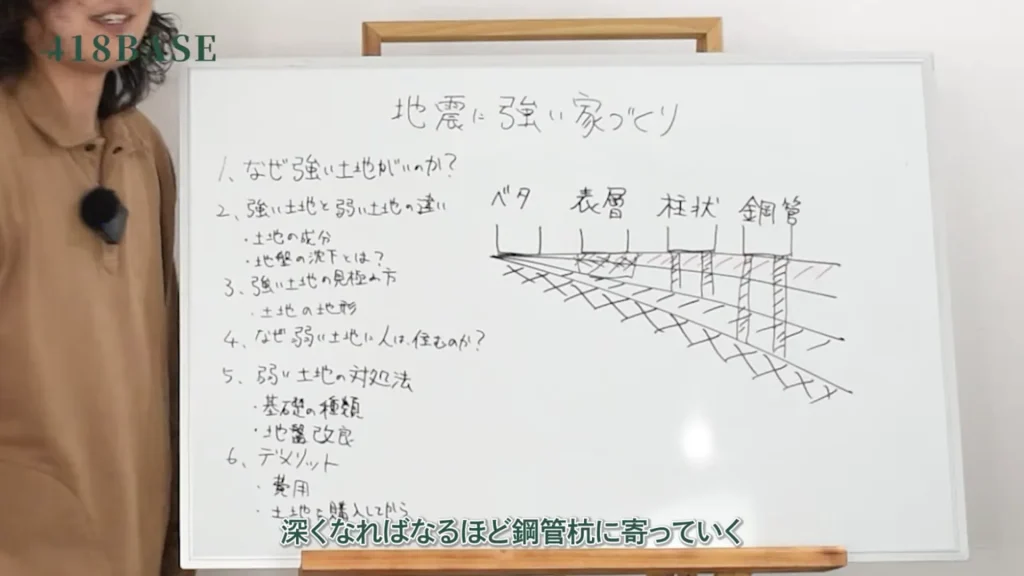

地盤改良とは地面を固い地盤が出るまで掘り下げ、そこから建物を支えられるようにする工事のことです。

調査をして弱い土地だとわかっても、地盤改良をすれば強い土地と同じくらい安心して家を建てることができますね。

ただ、土地の強度により改良の方法が違うため、地盤の弱さによっては工事費用がかさむので注意が必要です。

地盤改良工事の種類を紹介

地盤改良工事の種類とそれにかかる費用の目安を、表にまとめました。

スクロールできます

| 表面から固い地盤まで | 改良方式 | 改良方法 | 工事費用の目安 |

|---|

| 0~0.5ⅿ | ベタ基礎のみ | 地盤改良の必要がない | 0円 |

|---|

| 0.5~2ⅿ | 表層改良 | 表面の土にセメントなどを混ぜて安定させる | 30~100万円程度 |

|---|

| 2~8ⅿ | 柱状杭 | 固い地盤まで柱状のセメントを埋め込み基礎を支える | 100~150万円程度 |

|---|

| 8ⅿ~ | 鋼管杭 | 固い地盤まで鋼管を埋め込み基礎を支える | 100万円~ |

|---|

地盤改良工事は、建物の大きさや重さ、地域や地質、改良方式、敷地形状などさまざまな要因によって費用が異なるため、お近くの住宅会社や専門業者へのお問い合わせをオススメします。

固い地盤が深ければ深いほど、地盤改良の費用がかかってしまいます。

あなたが住みたいと思う地域の地盤に不安があるなら、土地購入費とは別に地盤改良費も予算を考えておきましょう。

固い地盤が浅い部分にある場合の対処法は?

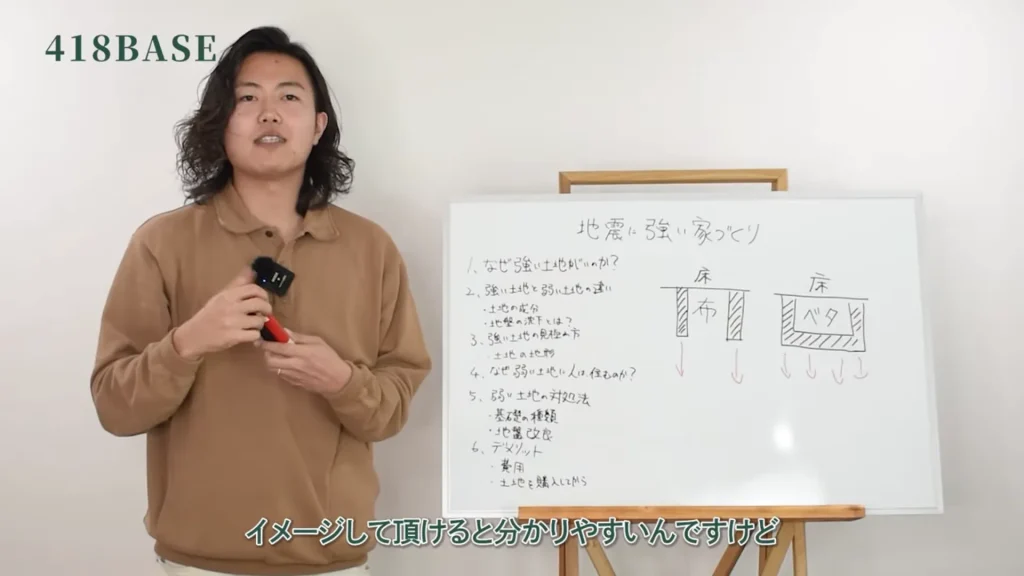

先ほどの表でも説明したように、固い地盤が浅い部分にある場合は、ベタ基礎で対処できます。

住宅会社によっては、布基礎を使用しているケースがあるので注意しましょう。

ベタ基礎は、下がすべてコンクリートで固められており、大きな面で地面と接しているため建物が沈みにくく、安定して支えることができます。

一方、布基礎の場合、地面とは点と線で接しているため、ベタ基礎よりも沈みやすい傾向があります。

気候や土地の状態による効果の差はありますが、ほとんどの地域でベタ基礎のほうが地震に強い家づくりができますよ。

建築会社によっては布基礎しか施工していない会社もありますので、最初にベタ基礎の施工をやっている会社かどうかを確認しておくと安心です。

土地ガチャでババを引きたくない!地盤の強さを調べる方法

「なるべくなら、地盤が固いとわかっている土地を選びたい」「地盤改良のコストを抑えたい」と誰もが考えますよね。

しかし、購入前に地盤調査ができることはほとんどありません。

「あなたの土地ではないのだから調査なんてしてはいけない」という不動産会社もあるように、売買契約が成立していないのなら所有権は売主にあるからです。

残念ながら「地盤の強さは買ってからでないとわからない」というのが現状です。

そこでここでは、「買ってみないとわからない」土地ガチャと言われる状態を避けるための方法を紹介します。

あわせて読みたい

広島県福山市の安全な土地・危ない地域はどこ?

こんにちは、ゆうすけです。 今回は「広島県福山市の災害リスク」について詳しく解説します。 戸建住宅を建てるならば、万が一のときでも家族の安全な生活が確保できる…

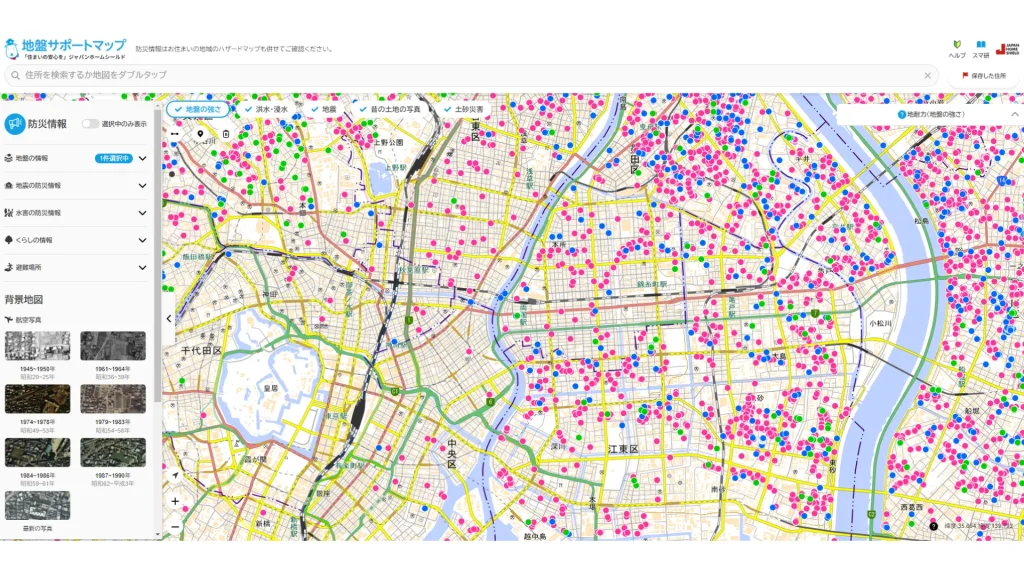

対策①地盤サポートマップを利用する

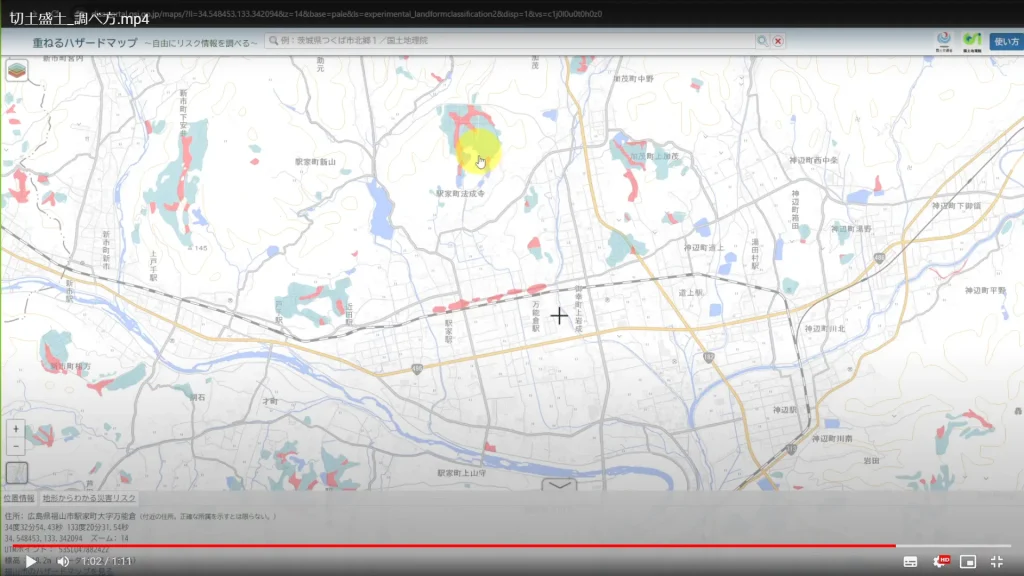

引用:住まいの安心研究所

引用:住まいの安心研究所

地震サポートマップは、これまで家づくりをした人たちがおこなった地盤調査の結果を地図で表示しているサイトです。

これを見れば、あなたが住みたいと思っている地区の地盤がどれくらいの強さか把握できます。

希望の地区の地盤が弱くても、少し離れたところに強い地盤を見つけられるかもしれません。

おおよその土地の強さが分かれば、条件を変えて探し直したり地盤改良の予算を確保するなど、やるべきことが明確になり、失敗や後悔を回避できます。

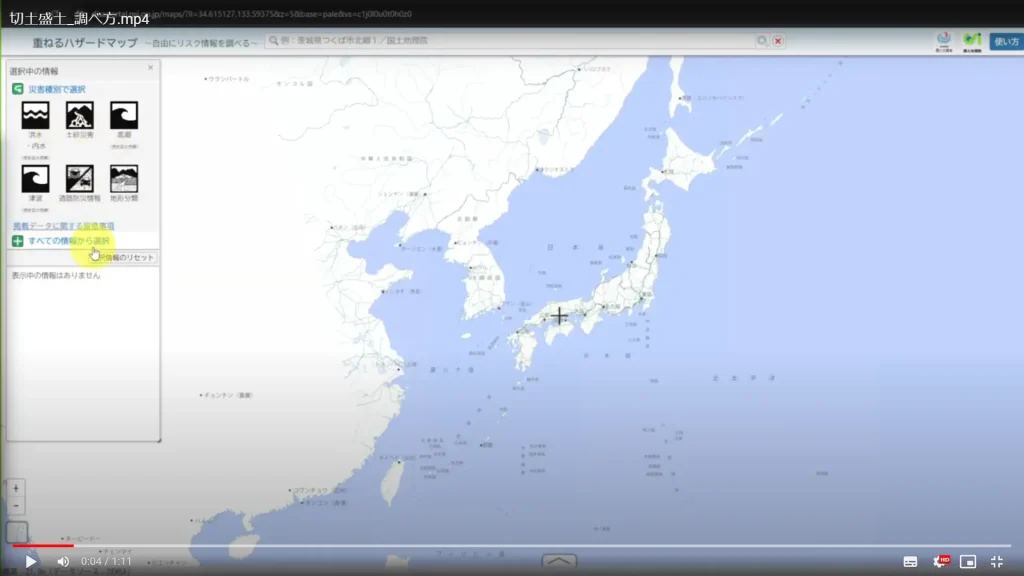

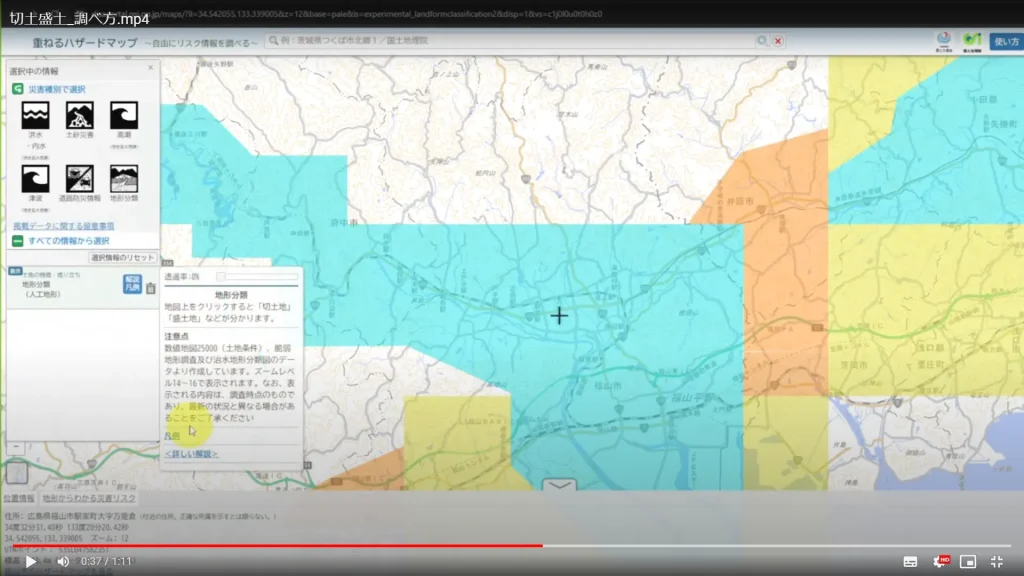

対策②「盛土」を避け「切土」を選ぶ

「切土」の土地を選ぶことも、地盤が弱い土地を避けるための方法です。

「切土」とは地面を削って作った土地のことです。

地面を削ってより固い地盤に近づいているため、盛土よりも強い地盤となります。

「盛土」は、元の地盤の上に土を盛って作った土地です。

盛土は土が盛られたことで固い地盤までの距離が伸びただけでなく、表層が空気を多く含んだフカフカの土になっているので、地盤としては弱くなります。

盛土の土地は、不同沈下や地すべり、液状化現象を起こしやすいので、地震が起こると危険ですので、避けるのが無難でしょう。

しかし山を切り崩して造成された分譲地では、盛土と切土が混在している土地が多く、「ここは切土」「ここは盛土」と書いて販売しているわけではありません。

そこで、ここでは「盛土」と「切土」を見分ける方法を2つ紹介します。

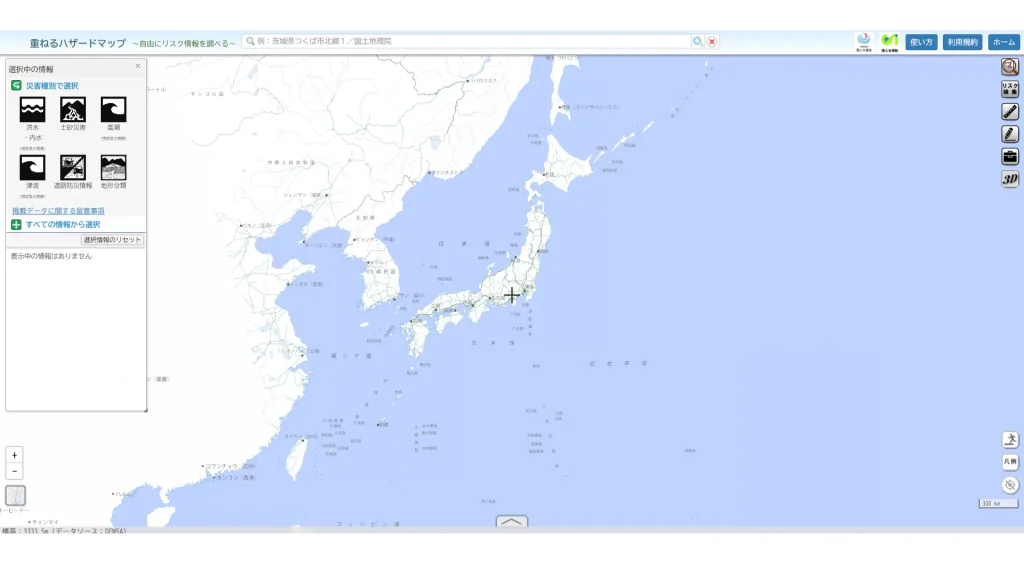

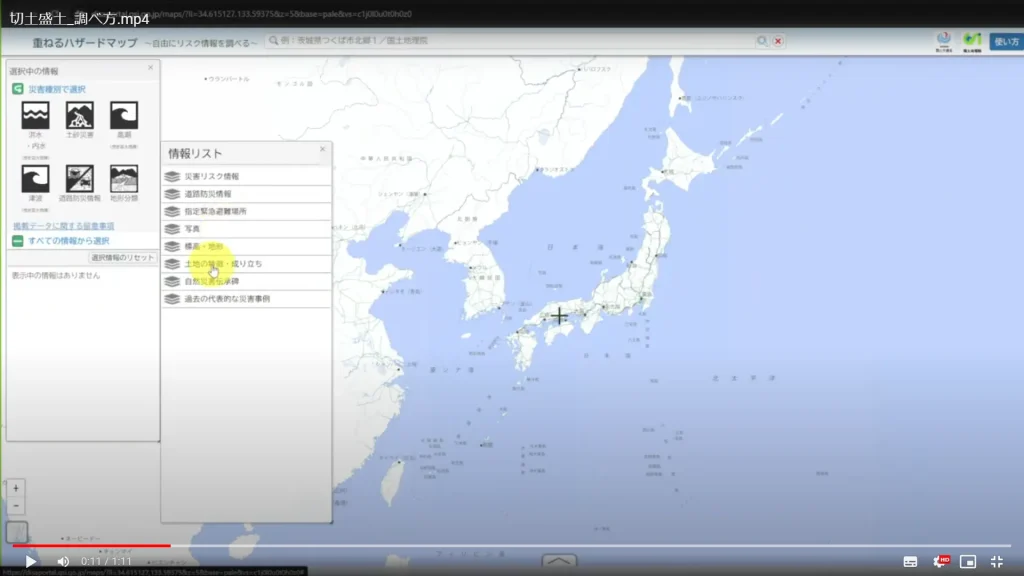

方法①ハザードマップを確認する

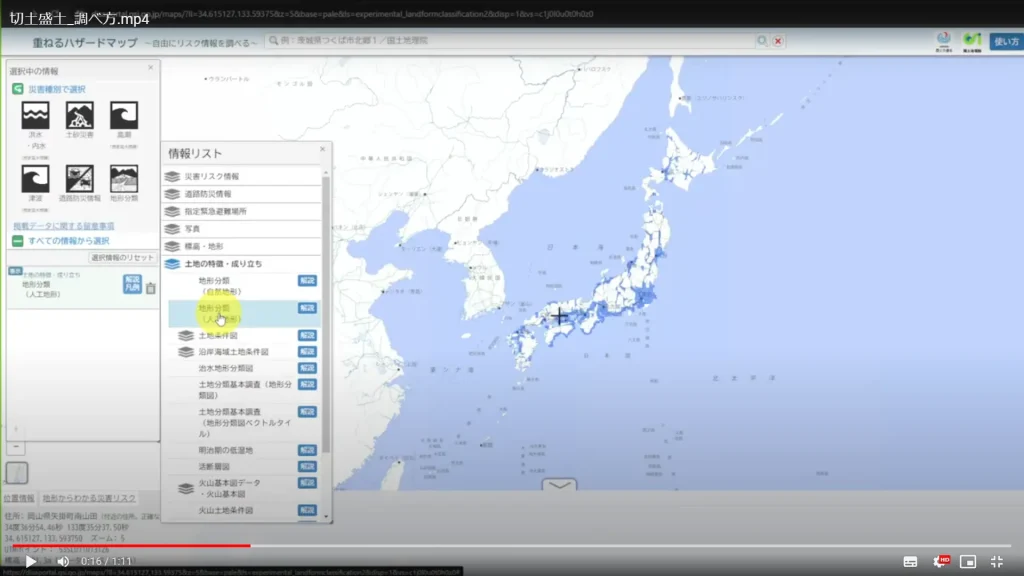

重ねるハザードマップには、大規模盛土造成地の情報が記載されています。

手順は以下の通りです。

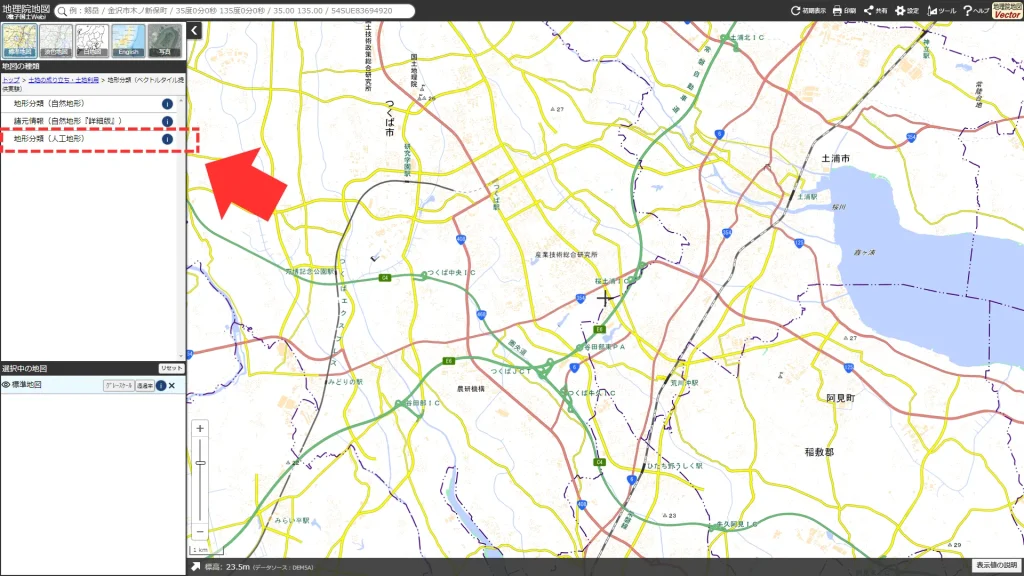

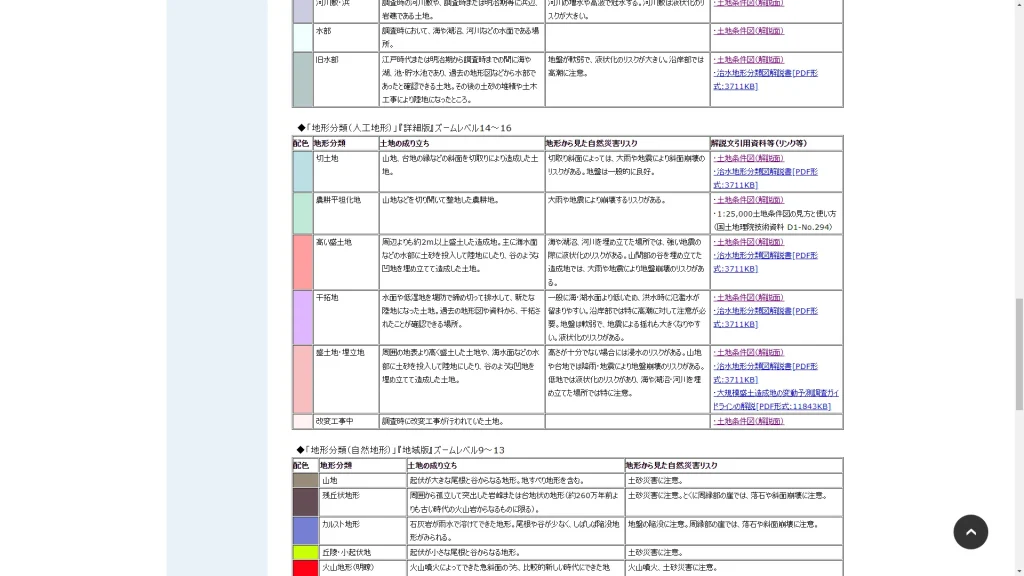

- 手順④「地形分類」の「人工地形」をクリック、地図に反映させる

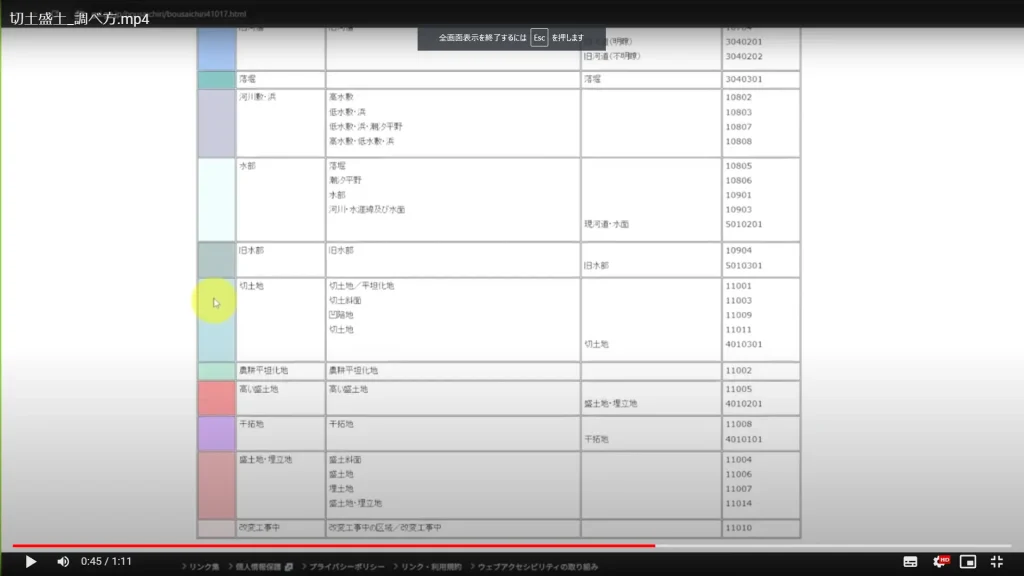

- 手順⑤「解説凡例」の「凡例」をクリック、国土地理院の『ベクトルタイル「地形分類」の凡例対応表』をひらく

- 手順⑥「切土地」などが何色なのか確認後、地図を見直す

災害は地震だけではありません。

大雨による洪水や河川の氾濫、津波、台風など、どのような災害に見舞われやすいのかも確認しておくと安心ですね。

ハザードマップでは、洪水や津波、土砂災害の被害が考えられる地域がわかります。

洪水や津波などの水害にあいやすい場所は地盤も弱い確率が高いので、注意が必要です。

また、マップの地形分類では土地の成り立ちがわかるので、台地か低地かも簡単に調べることができますよ。

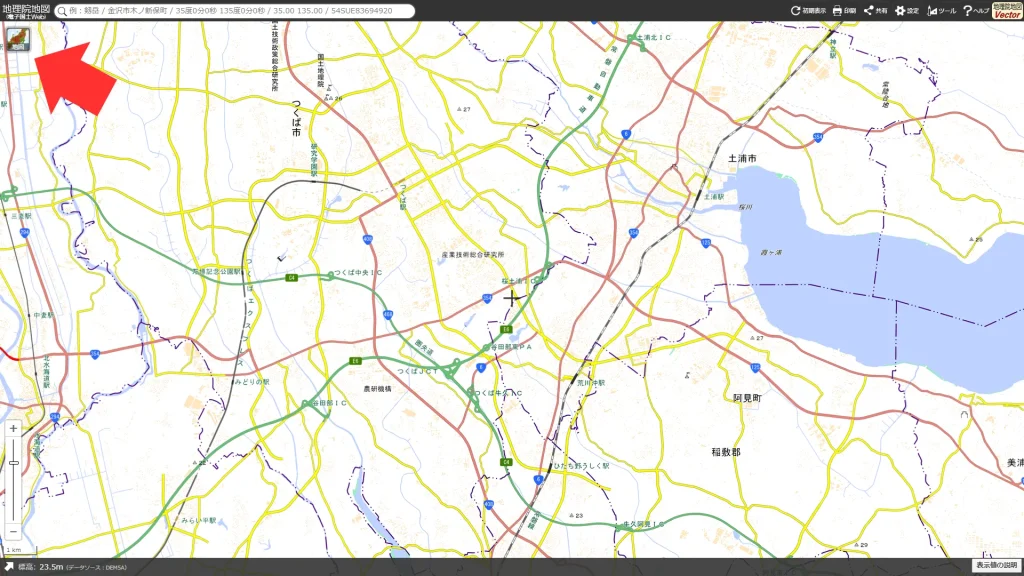

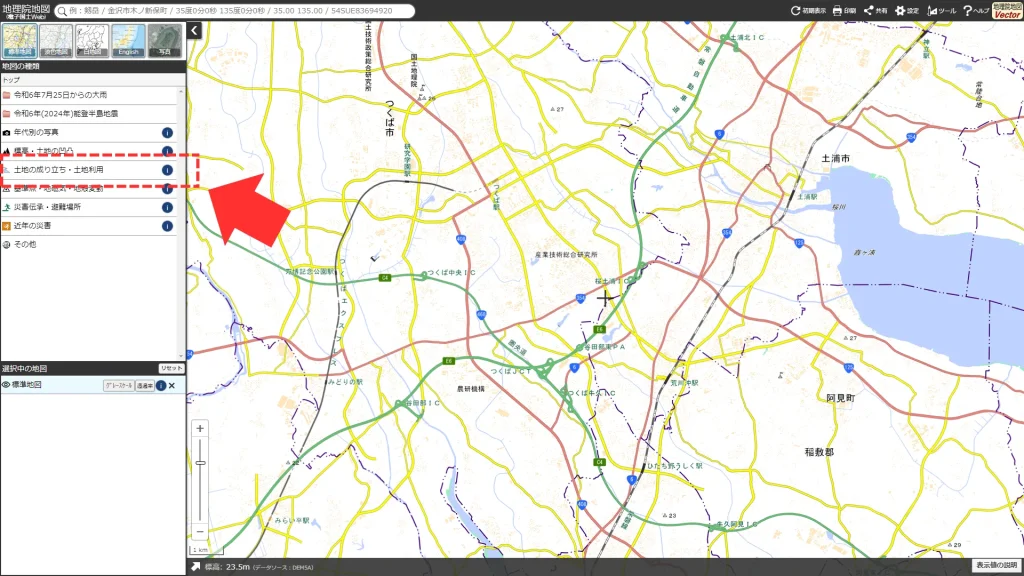

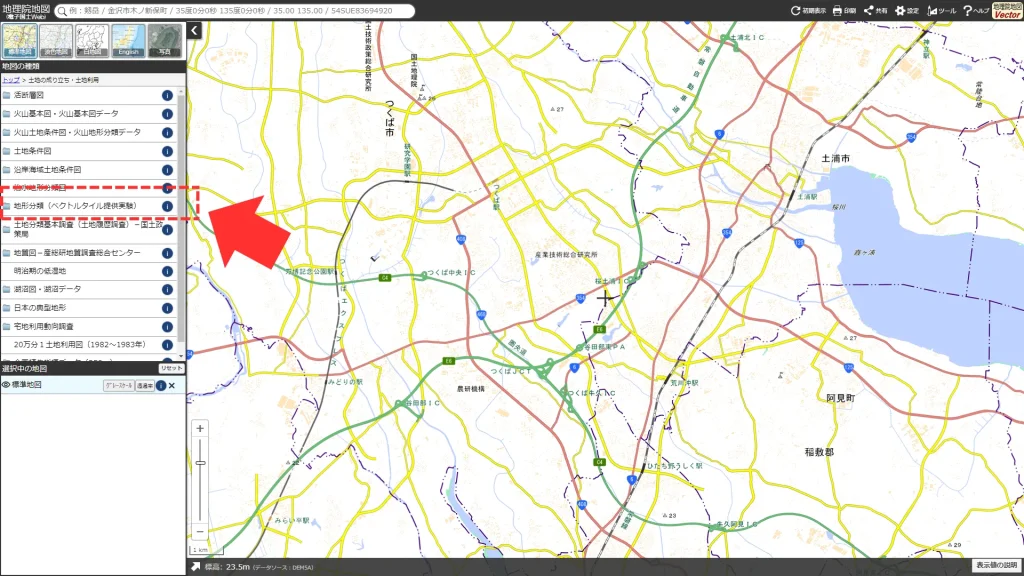

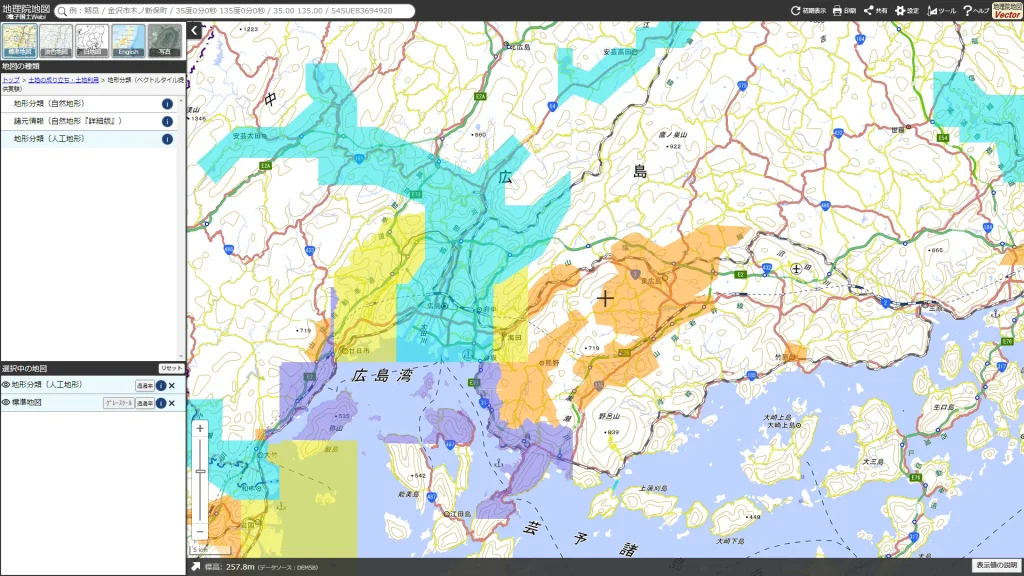

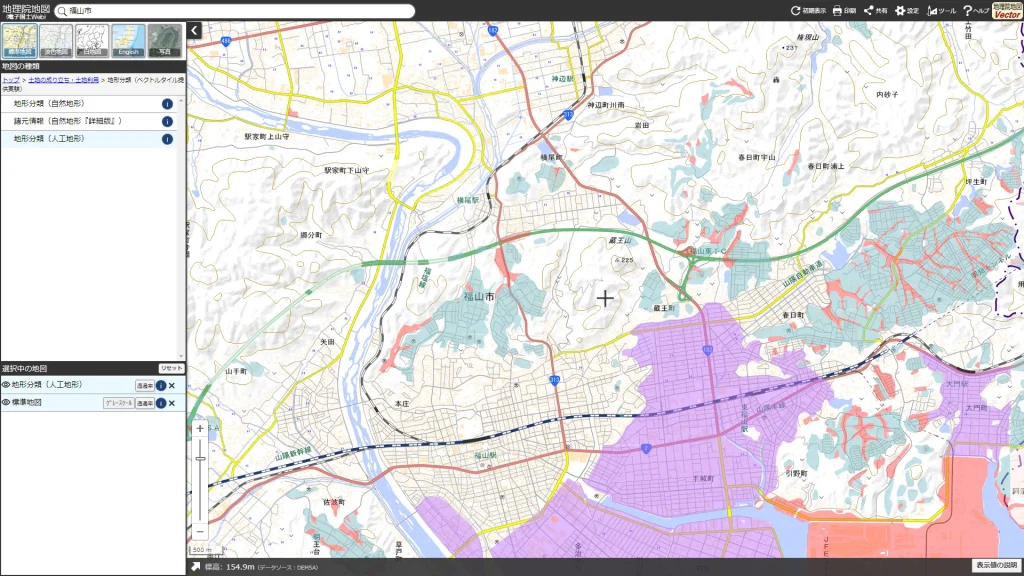

方法②地理院地図を活用する

地理院地図を活用して、「盛土」「切土」を調べることもできます。

手順は以下の通りです。

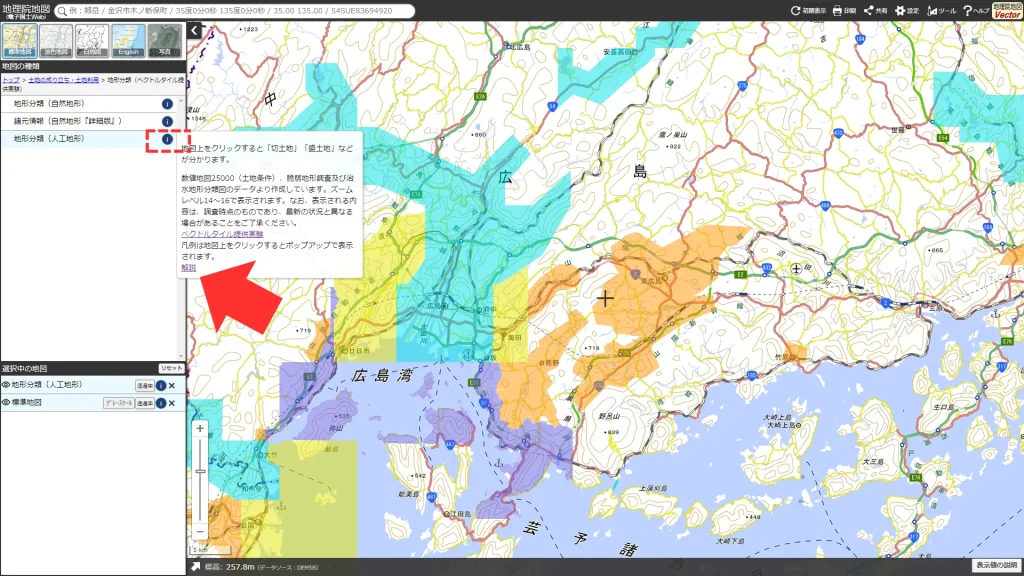

- 手順③「地形分類(ベクトルタイル提供実験)」をクリック

- 手順⑤地形分類(人工地形)の「!(アイコン)」をクリック、「解説」を選択

- 手順⑥国土地理院のサイトより「切土地」などが何色なのか確認後、地図を見直す

すべての地域の「盛土」「切土」がわかるわけではありませんが、参考にはできますよ。

重ねるハザードマップとあわせて活用しながら、土地の強さを調べてみてください。

新築注文ブランド「418BASE」と土地選びからはじめませんか?

418BASEは広島県福山市・府中市・三原市・世羅町を中心に、備後地方の家づくりをサポートする会社です。

これまで地域の方々からたくさんのご支持をいただき、創業から50年以上を迎えることができました。

418BASEでは、高気密・高断熱の注文住宅の設計・施工を行っており、最新設備を取り揃えたモデルハウスも公開しています。

備後地方で家づくりを検討されている方は、ぜひ418BASEへお気軽にご相談ください。

まとめ

この記事では、地震に強い家づくりについて解説しました。

最後にこの記事をまとめます。

- 地震に強い家づくりの第一歩は地盤の強い土地選び

- 地盤の強さと住みやすさは反比例していることが多い

- 地盤の弱い土地でも地盤改良で対処できるがコストがかさむ

- 盛土か切土なら、切土の土地を選ぶべし

- 購入を検討している土地をマップを使って調べるとリスクを軽減できる

家を建てるということは、この先何十年もその土地で暮らしていくということです。

地盤を優先させてしまい、今の暮らしだけでなく老後にも支障が出るようでは本末転倒ですよね。

この記事を参考に、住環境と地盤の強さとのバランスを取りながら、あなたが安心して暮らせる家づくりをしてくださいね。