平屋に引き戸をつけるメリット・デメリットと後悔しないためのポイント(広島県福山市版)

ブログ記事が動画になりました!

(※ブログ記事の内容を家づくりコンシェルジュが動画で分かりやすく解説しています。ぜひ、こちらの動画でご覧ください)

- 平屋に設置できる扉のタイプは?

- 平屋の扉をすべて引き戸にしてしまうのはNG?

- 後悔しない引き戸のつけ方はある?

平屋は和風のイメージを持つ人も多く、「扉は引き戸がいい!」と考えている方もいますよね。

ただ、「平屋=引き戸 = 楽」というイメージだけで引き戸を選択してしまうと、「あれ?意外と不便だぞ」と後悔してしまうので注意が必要です。

そこで、この記事では平屋に扉を設置してから後悔しないために、引き戸のメリット・デメリットを解説します。

暮らしやすい平屋の実現に向けて、正しい扉選びを知っておきましょう。

平屋に設置できる扉のタイプを詳しく解説!

住宅の居室の部分は、「開き戸」か「引き戸」に限定されます。

特に平屋の家づくりでは、「扉は引き戸にしたい」という人が多いですね。

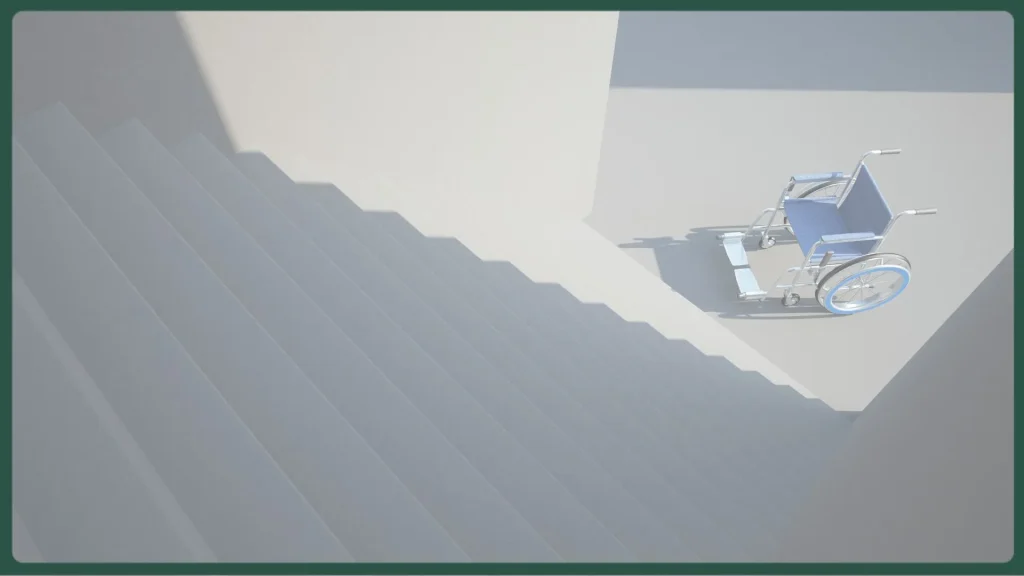

バリアフリーの観点からも、車イスで開閉しやすい引き戸は好まれています。

ですが、引き戸にもデメリットがあり、付けたくても付けられない場所があることも理解しておきましょう。

扉の種類は他にもあるので、それぞれの特徴を見ながらよく考えて、適切な扉を選ぶことが大事です。

それぞれの特徴を知るためにも、もう少し詳しく、引き戸と開き戸についてみていきましょう。

広島県福山市で平屋を検討中の方は、ぜひこちらの記事も参考にしてください。

タイプ①引き戸

引き戸は開閉スペースが要らず、開けると扉が収まるので部屋が広く見えます。

前後に開くことがないので、人にぶつかることもなく安全です。

昔は引き戸には襖や障子といった和室のイメージがありましたが、今ではいろんなデザインの引き戸があります。

さらに引き戸は細かくタイプがあり、老後の暮らしを考えてどのタイプにするか、選ぶことができますよ。

ここでは、引き戸のタイプについて詳しく紹介します。

上吊り方式の引き戸とは?

上吊り方式は、扉の上側で扉を支え動かす引き戸です。

床のレールがいらないので、床がフラットで掃除がしやすく足を引っかけることもありません。

歩き始めたばかりの子供や、足が上がりにくくなった高齢者の転倒を防げて安全に暮らせます。

ただし、レール式と比べて耐久性が低いことがデメリットです。

カーテンのように上から吊っているだけなので、強く引っ張ると壊れる可能性があります。

壁のつもりで物を立てかけると、扉が後ろに逃げて倒れることもあるので、注意が必要です。

下レール方式の引き戸とは?

下レール方式は、床にレールを作り下で扉を支え動かす引き戸です。

床のレールの上にしっかり載っているので、上吊り方式と比べ耐久性は高いですよ。

レールが邪魔して掃除がしづらいことや、足や車イスのタイヤが引っかけやすいことなどのデメリットがあります。

ですが視点を変えると、上吊り方式に比べて、ぶつかっても壊れにくかったり、ちょっともたれかかるくらいであれば大丈夫であったりと、耐久性の高さがあるということです。

暮らす家族が、レールの掃除や段を許容できるのであれば、耐久性のある下レール方式を取り入れるのもいいでしょう。

タイプ②開き戸

寝室や勉強部屋など、「プライバシーを守りたい」「静かな環境にしたい」というときには、開き戸をおすすめします。

開き戸は、防音性と気密性があり鍵が掛けやすいからです。

開き戸は扉1枚ぐらいの壁の幅があれば付けられるので、設置場所を悩まずに済みます。

ただし、開き戸には開閉スペースが必要です。

扉の可動域は空けておかなければいけないので、開閉スペースには物が置けません。

また、ふいに扉を開けると人にぶつかる可能性もあります。

開き戸を設置する際は、誰が使う部屋なのか、開けた際に安全に人が通れる廊下の広さが確保できるかなどをチェックしましょう。

平屋を引き戸にするメリット

室内を無駄なく使えることが、引き戸の大きなメリットです。

コンパクトな平屋を建てる際は、そこまで1部屋の広さがないので、室内を広く使える引き戸が最適ですよ。

室内側に開く扉は開閉部がデッドスペースになりますが、引き戸なら壁から少し間を空けたら家具が置けるからです。

部屋が狭いと開き戸が当たりベッドが置けないこともありますが、引き戸にすると部屋全体が使えるので大きな家具も置けます。

使える面が多いので、レイアウトの幅も広がりますよ。

平屋を引き戸にする3つのデメリット

引き戸は場所によっては設置できないケースもあります。

ムリに設置したとしても、部屋が使いづらくなり後悔する可能性が高いです。

また、住む人の状態が変わることを考えることも大事ですよ。

ここからは、平屋を引き戸にする3つのデメリットを紹介します。

デメリット①引込スペースが必要

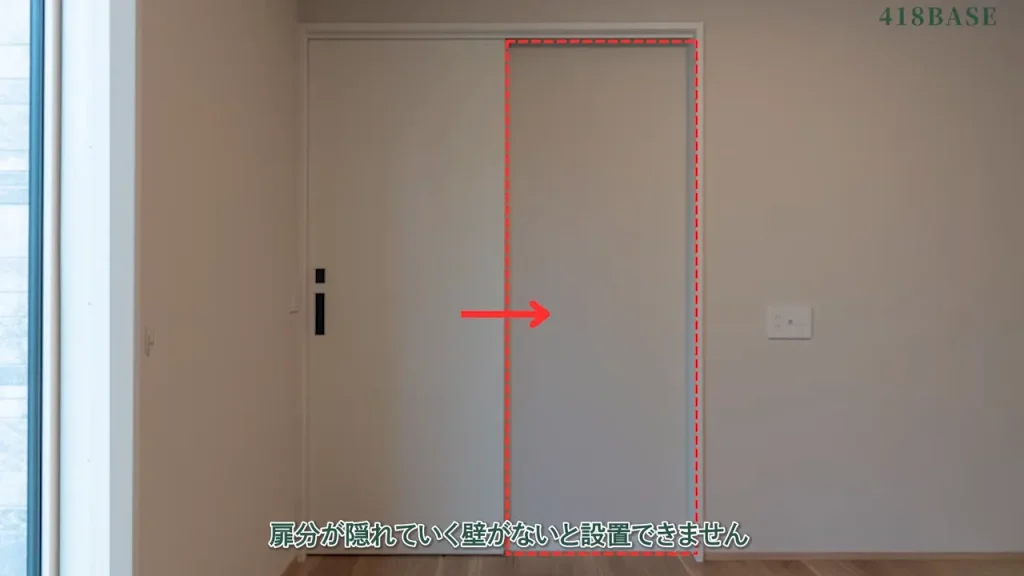

戸を引き込んだ時に扉が隠れる場所がないと、引き戸は設置できません。

なので引き戸を設置するには、最低でも扉2枚分の壁幅が必要です。

画像

コンパクトな家は、壁が狭くなったり壁が作れない可能性もあるので、引き戸がつけられないこともあります。

ただし、それは室内の引き込みスペースがない場合です。

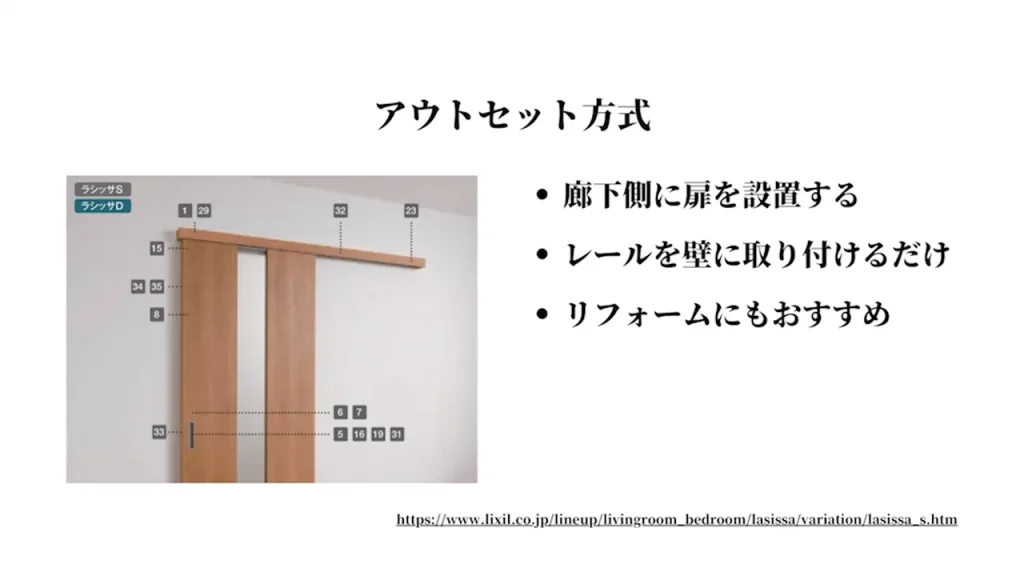

どうしても引き戸をつけたいなら「アウトセット方式」があります。

アウトセット方式では、扉を廊下側に設置して廊下の壁にレールを取り付け開閉するので、扉を収めることはありません。

開き戸から引き戸に変えるときでも、大掛かりな工事が要らないのでリフォームにもおすすめの方式です。

デメリット②間取りが制限される

引き戸にすると、間取りが制限されることがあります。

たとえば、トイレや水回りなどの小さな部屋では、広い面にしか引き戸がつけられません。

正面の狭い面は、扉の引き込みスペースがとれないからです。

正面を引き戸にするとしたら、廊下側につける「アウトセット方式」しか選べませんが、ムリにつけると廊下が狭くなります。

たとえば寝室の隣にトイレを置きたくても、アウトセット方式でも付けられないケースもあり、引き戸を諦めることになりますよ。

引き戸にこだわるなら、トイレの場所を変えるなど間取りで妥協することも出てきます。

デメリット③指先の力が必要

取っ手を手で掴む開き戸と違い、引き戸は小さな取っ手に指をかけて引いて開けます。

横にスライドして開けるので、高齢者が体のバランスを崩すこともなく安全です。

ですが、指先の力が入りづらくなると取っ手を引くのが難しくなります。

若い世代でも、病気や事故などで指先の力が弱い人もいますよね。

引き戸は誰にでも使いやすいと思いがちですが、指先の力が必要なことを理解しておきましょう。

平屋で引き戸にしても後悔しないための3つのポイント

暮らし始めてから「思ったよりレールが邪魔だな」「取っ手が滑って開けづらい」などと、扉で後悔する人もいますよね。

引き戸にすることだけが目的になってしまうと、細かい事まで注意がいかなくなり失敗につながります。

ここでは、引き戸にしても後悔しないための3つのポイントを紹介するので、見ていきましょう。

平屋の外構について悩んでいる方は、ぜひこちらの記事も参考にしてください。

ポイント①上吊り方式の引き戸も検討する

下レール方式の引き戸を設置すると、レールの溝にほこりが溜まりやすく入り込んで取りづらいので、床のレールの掃除が大変で後悔する人もいます。

なので、引き戸を設置する際は、引き戸の設置方法を検討するのがポイントです。

たとえば、耐久性にはやや不安がありますが、上吊り方式の引き戸をつければ掃除で後悔する心配は減るでしょう。

さらに、車イスでの生活も考えて引き戸にするなら、下のレールはないほうがいいですよね。

引き戸と言うと、下にレールがあって扉が収納される、下レール方式だけを思い浮かべてしまいますが、上吊り方式やアウトセット方式など、選択肢があります。

引き戸ひとつにしても、家の間取りや暮らす家族のことを含めて、住宅会社に相談し、プロの目線からよりよい案をもらいましょう。

ポイント②つかみやすい把手にする

引き戸でバリアフリー対策をしても、開けにくかったら、暮らしやすい家にはなりませんよね。

引き戸を開け閉めするには、ある程度の指の力が必要なので、引き戸の把手を掴みやすくしておくのもポイントです。

たとえば指先だけで扉を引くよりは、画像のように把手を握って開けるほうが、開けやすいでしょう。

把手をつけるとしっかり握ることができ、子供や高齢者でも体全体が使えるのでバランスを保ったまま扉が開けられます。

オプションでバーの把手が出ている商品もありますよ。

ただし、レバーが引き込みスペースに収まらず、全開しても間口が狭くなるので注意しましょう。

広いスペースがとれるならバーの把手をつけておくと、力が弱い人でも使いやすく、高齢になっても安心です。

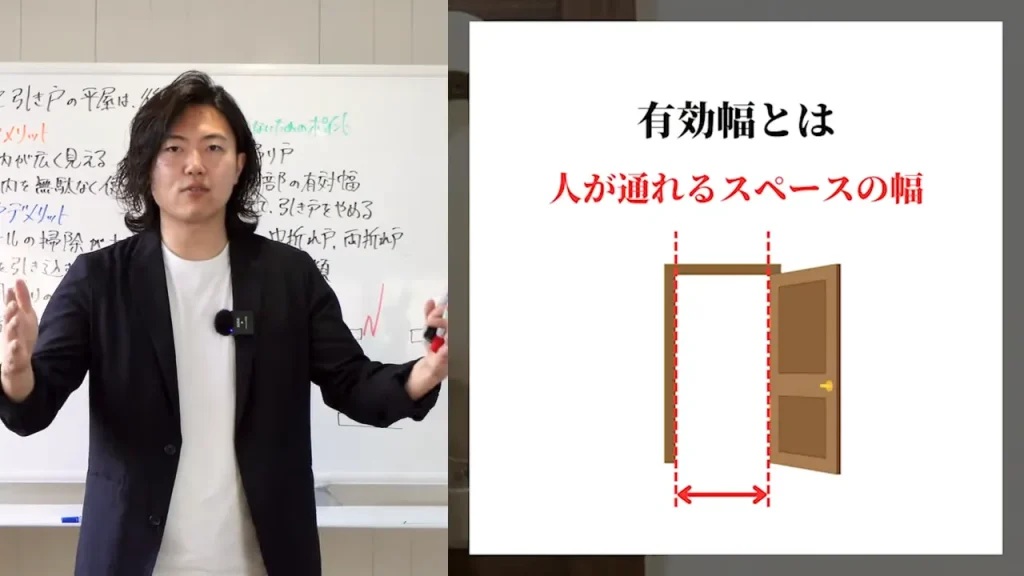

ポイント③有効幅に気をつける

引き戸の有効幅も正しく理解しておくことも、後悔しないためのポイントです。

人が通れるスペースの幅を有効幅と言います。

引き戸は壁一面を使って設置するので、人が通れる幅も広いと勘違いしがちです。

しかし実際に開くのは壁の半分の幅だけで、壁面が狭いほど有効幅は狭くなります。

家具や荷物の出し入れもスムーズにできる引き戸をイメージしているなら、大きな壁面で有効幅も広くとる必要があるので注意しましょう。

有効幅が狭いと日常生活で使いづらさを感じることが多く、後悔する可能性が高くなります。

引き戸を設置する際は、ストレスなく暮らせるように、有効幅に気をつけることが大事です。

引き戸のデメリットをカバーする「中折れ戸・両折れ戸」とは?

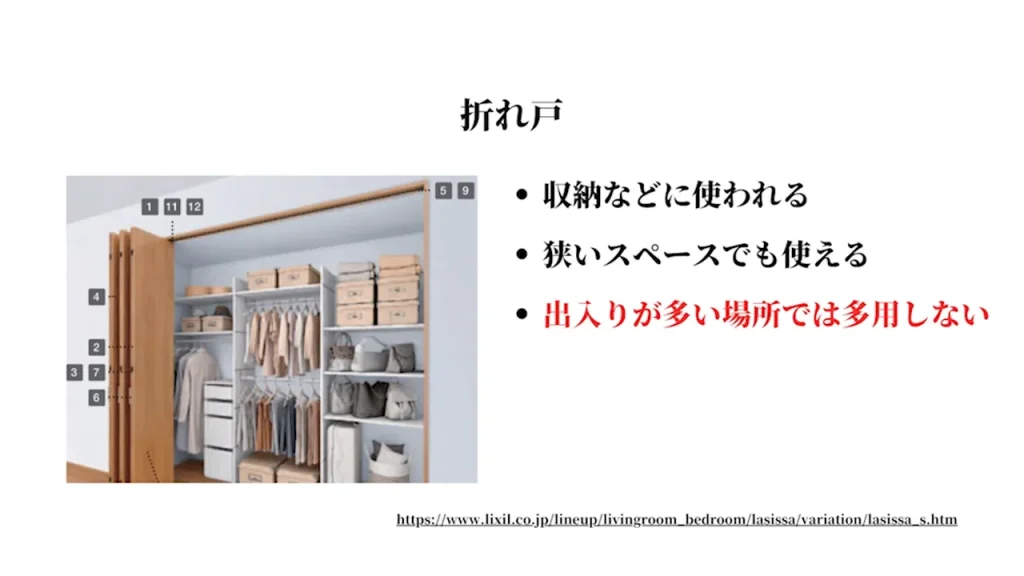

家の扉には引き戸以外にも折れ戸があります。

一般的には収納に使われる半分に折れる戸をイメージするとわかりやすいでしょう。

折れ戸には高齢者住宅や介護施設で使われている「中折れ戸・両折れ戸」があり、住宅でもつかえるので引き戸の選択肢が広がります。

中折れ戸・両折れ戸は、部屋の内側や廊下側の両方とも扉で圧迫することがありません。

バランスよく空間を分け合いながら折れるので、出入りがしやすいメリットがあります。

また、両折れ戸は内側と外側の好きな方に折れるので、どちらからでも押して使えて便利です。

次に、中折れ戸・両折れ戸のおすすめポイントについて詳しく紹介します。

注目ポイント①中折れ戸・両折れ戸で有効幅を広くとる

先ほど、引き戸で広い有効幅を確保したいなら、広い壁が必要とお伝えしましたよね。

ですが中折れ戸・両折れ戸を設置すれば、「有効幅が思ったより狭い!」といった不満を解消できます。

中折れ戸・両折れ戸は、扉を折りたたむことで、狭いスペースでも有効幅が広く取れるからです。

通常の引き戸よりも、中折れ戸・両折れ戸なら1.25倍〜1.5倍の有効幅が取れますよ。

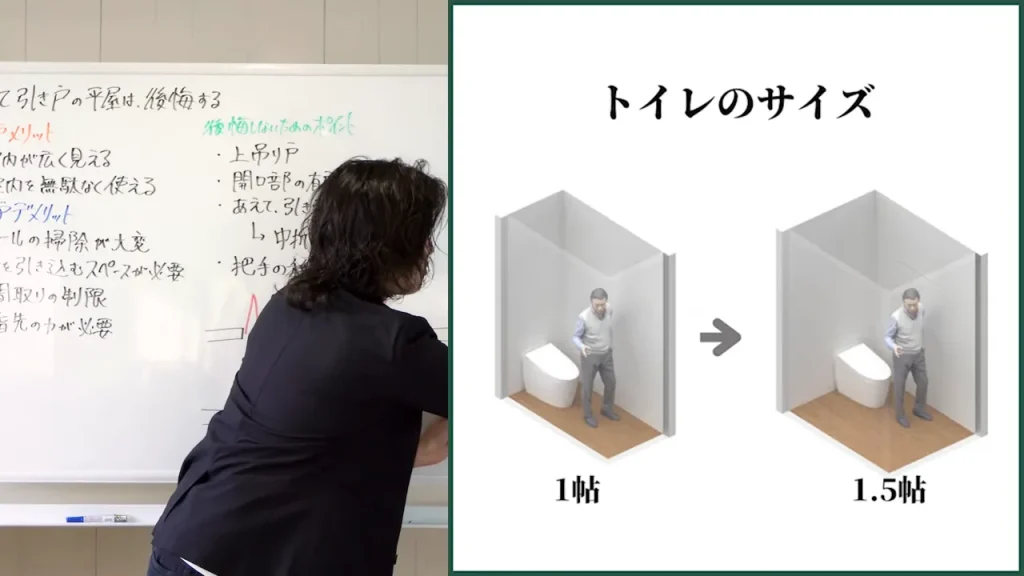

中折れ戸・両折れ戸は人の通る幅を広くとるため、そこまで壁が広くないトイレや浴室にもよく設置されています。

注目ポイント②中折れ戸・両折れ戸で間取りの制限をカバーする

引き戸では壁の面積が多い横側からしか入れなかったトイレが、中折れ戸・両折れ戸にすることで狭い正面から入ることもできます。

ちなみに介護を前提にすると、通常1帖程のトイレでも1.25帖~1.5帖分の面積が必要です。

はじめからトイレを広くして、中折れ戸・両折れ戸をつけておくと、家族の介護に備えることができますよ。

中折れ戸・両折れ戸で有効幅が広がることで、制限されていた間取りプランが自由にできるケースも出てきます。

平屋を建てようと考えているなら新築注文ブランド「418BASE」へご相談ください

418BASEは広島県福山市・府中市・三原市・世羅町を中心に、備後地方の家づくりをサポートする会社です。

これまで地域の方々からたくさんのご支持をいただき、創業から50年以上を迎えることができました。

418BASEでは、高気密・高断熱の注文住宅の設計・施工を行っており、最新設備を取り揃えたモデルハウスも公開しています。

備後地方で家づくりを検討されている方は、ぜひ418BASEへご気軽にご相談ください。

まとめ

この記事では、平屋の家づくりで使用する引き戸やそれ以外の扉について紹介しました。

最後に簡単にまとめます。

- 開き戸・引き戸それぞれにメリットとデメリットがある

- 引き戸には「上吊り方式」「下レール方式」がある

- 引き戸でも、中折れ戸・両折れ戸を選ぶとデメリットが解消できたりする

- 引き戸をつける際は、有効幅や取っ手を意識すると後悔を減らせる

- 基本的に引き戸は広い壁面が必要となるので注意

平屋の家づくりでは、引き戸以外にも扉の選択肢があります。

長く暮らす家だからこそ、これからの生活を考えた扉選びをしていきましょう。