ブログ記事が動画になりました!

(※ブログ記事の内容を家づくりコンシェルジュが動画で分かりやすく解説しています。ぜひ、こちらの動画でご覧ください)

- 田んぼの造成に必要な盛土って何のこと?

- 田んぼの造成前に地鎮祭を行ってもよい?

- 田んぼに家を建てるときに注意すべきポイントが知りたい!

田んぼに家を建てるときは造成が必要になりますが、具体的にどのようなことを行うのかわからない人は多いのではないでしょうか。

工事会社にまかせっきりにしてしまうと、費用が二重にかかってしまうなど、損をしてしまう可能性があります。

そこで今回は、田んぼに家を建てるときに使う用語の意味と、注意すべきポイントをまとめて解説します。

田んぼの造成について理解し、損をしないだけではなく、建てたあとも住み心地のよい家づくりを目指しましょう。

目次

田んぼに家を建てるときは造成に追加費用がかかる

分譲地より安い田んぼの土地を購入したり、祖父母などから譲り受けた田んぼであれば、費用をおさえてマイホームを手に入れられると考える方は多いですよね。

しかし、田んぼは水はけが悪い土地ゆえ、そのままでは家が建てられません。

農地を宅地にするには、造成や地盤改良といった工事が必要になり、追加費用が発生します。

なので安く田んぼを買ったり譲り受けても、家を建てるにあたっての総額は分譲地とさほど変わらないケースも多いのです。

場合によっては、田んぼに家を建てるほうが高くつくケースもあるので注意してください。

田んぼに家を建てる場合にかかる追加費用については、こちらの記事を参考にしてください。

あわせて読みたい

田んぼに家を建てるメリット・デメリットとは?土地購入の流れと費用(広島県福山市版)

この記事では、田んぼや畑に家を建てるときに注意したい追加費用について解説しています。田んぼの土地は比較的、安くて魅力的ですよね。田んぼの土地を購入前に知っておくべきデメリットを紹介しているので、ぜひ参考にしてください。

田んぼの造成時によく聞く用語の意味を解説

造成工事とは、その土地を目的に合った形状や環境に整える工事のことです。

誰も住んでいない空き家を壊し、更地にするのも造成工事になりますが、田んぼに家を建てるときに必要になる造成工事には次のものがあります。

用語の意味と、注意すべきポイントを詳しくみてみましょう。

他にも家づくりでよく出てくる用語を、こちらの記事にまとめたので、あわせてチェックしてみてくださいね。

あわせて読みたい

おしゃれな家を叶えてくれる工務店とは?福山市で建てたおしゃれな外観の注文住宅も大公開!

この記事では、家づくりでよく使われる建築用語を紹介します。「外観をおしゃれにしたいけど伝え方が分からない」と悩む方もいますよね。建築用語を知っていれば自分の考えが伝えやすくなり、打ち合わせもスムーズに進みやすくなるので、ぜひ参考にしてください。

用語①盛土とは?

盛土とは、その土地を使いやすくするために土を盛る工事になります。

斜面には家を建てられませんが、盛土をして平らにすれば家が建てられますよね。

田んぼの場合は、稲を育てるために常に水を張っておく必要があり、周辺の土地に比べて低地であるのが一般的です。

下記の画像でも、奥の道路よりも、田んぼがいる土地は低いことがわかりますよね。

田んぼの土地の高さを基準として家を建ててしまうと、雨による被害を受けやすくなってしまうので盛土は必要不可欠な工事です。

用語②境界とは?

土地の境界にはプレートや杭、ピンなどで境界を示す境界標があり、土地の端にある境界標を結んだ線が境界線になります。

境界標によって土地の境目はわかりますが、コンクリートブロックなどを立てて、目に見える形で自分の土地の範囲を示す場合が多いです。

土地の境界はご近所問題などに発展するケースが多いため、曖昧にしないことが大切です。

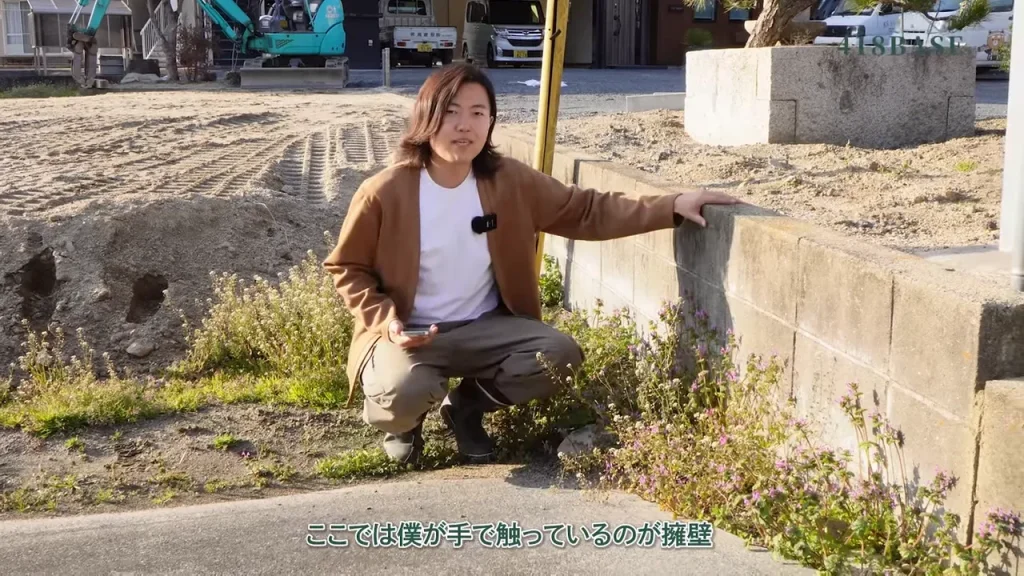

用語③擁壁とは?

擁壁とは、高低差のある土地で、高いほうの土地の土砂が低いほうに流れ込まないように設置する、壁などの構造物のことです。

道路よりも高い位置に家が建っている場合、家の下部分にコンクリートなどで壁が作られているのを目にしますよね。

下記の画像の、手で触っているコンクリートブロックが擁壁の一例です。

コンクリートブロックが使われているところもありますが、田んぼの土地では下記ような石の擁壁があるケースも多いですよ。

コンクリートブロック<無筋コンクリート<鉄筋コンクリート、の順で強度が強く、擁壁は高低差があるほど強度の高い擁壁が必要です。

擁壁は、敷地境界線から2〜3ミリすき間をあけるように自分の敷地内に設置するのが一般的です。

隣が田んぼであっても、コンクリートの擁壁や自分の家の土などが、越境をするとトラブルの原因になるので注意してくださいね。

近隣トラブルの原因となりうる越境については、こちらの記事で詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてください。

あわせて読みたい

隣地境界とは?隣人トラブルを防ぐ境界ブロックの積み方 (広島県福山市版)

この記事では、土地の隣地境界について紹介します。理想のマイホームを建ててからの隣人トラブルは避けたいですよね。マイホームの土地購入にあたって境界で隣人と揉めないための、境界ブロックの正しい設置方法も紹介するので、ぜひ参考にしてください。

用語④地鎮祭とは?

地鎮祭とは、建築や工事をする前に、その土地の神様に報告をし、安全を祈願する儀式です。

分譲地でのマイホーム建設などでも行われるものですが、田んぼに家を建てる場合では、田んぼの状態で地鎮祭を行いたいと考えている人もいますよね。

しかし、造成前の田んぼは足場が悪く、天候などによっては靴が汚れたり、足が埋まってしまうことがあるのでおすすめできません。

田んぼに家を建てるときは、造成後に地鎮祭を行うのがよいでしょう。

田んぼの造成時に注意すべきポイント

一般的な土地と違い、田んぼに家を建てる際には造成工事が必要だとお伝えしましたね。

ここでは、田んぼの造成工事の際にやってしまいがちなことを注意点として紹介します。

「田んぼに家を建てて失敗した」とならないよう、土地購入の段階からしっかり注意点を把握しておきましょう。

ポイント①盛土のときは周辺よりも高さを少し低く設定する

田んぼの盛土は、基本的には道路や土地の高さに合わせて行いますが、少し低めに設定しておきましょう。

理由は、基準の設定が高めだと捨てる土がでてしまい、二重に費用がかかるからです。

家を建てるとき、基礎工事で地面を掘ります。

最初は低めに設定しておき、万が一足りなかったときに足したほうが、捨てる費用を余分に払う必要がなくなりますよ。

ポイント②盛土で土を取り除く場合は費用がかかる

盛土の際に注意したい費用がもう一つあります。

それが、田んぼの土地にあった土を捨てる費用です。

田んぼに張っている土は、水はけが悪くやわらかいですよね。

気にせずに盛土をして造成工事に入ることもできますが、しっかりとした地盤にしたい場合などには、盛土をする前にその土を取り除かなくてはいけません。

当然ながら、いらない土を取り除くための費用が別途かかるので注意しましょう。

地盤について、より詳しく知りたい方は、ぜひこちらの記事も参考にしてください。

あわせて読みたい

地震に強い家づくりは強い土地から!土地ガチャを回避する方法も伝授(広島県福山市版)

この記事では、耐震性能よりも大切な地震対策のポイントをわかりやすく解説しています。地震に強い家づくりを考えている方に向けて、基本知識や地盤改良についてもまとめたので、ぜひ参考にしてください。

ポイント③田んぼの購入前に境界線は確定しておく

境界標がない状態で田んぼを購入してしまうと、購入後に買主側が損をします。

家屋調査士に依頼をして境界の確認をし、境界プレートなどを設置する場合は、これらにかかる費用が発生するからです。

土地を購入した後で、境界標がないことに気がついても、土地の所有権は自分に移っているので設置費用を売り主に請求するのは難しいでしょう。

境界標がない田んぼの土地では、境界標の設置費用などを売主と買主のどちらが支払うのか、あらかじめ決めておいてください。

ポイント④田んぼ側の擁壁は外さないようにしてもらう

お隣の土地も田んぼの場合に注意したいポイントもあります。

お隣さんが隣の土地に擁壁ができたことで、「田んぼの土が流れていく心配がない」として、自分の田んぼの擁壁を外してしまうケースです。

田んぼ側の擁壁がなくなれば、田んぼの土や水は、自分が建てた擁壁に付いてしまいますよね。

せっかく建てた擁壁に苔やカビが発生してしまうのは残念な気持ちになりますし、何より見映えが悪くなってしまいます。

隣接する、田んぼの持ち主が田んぼ側の擁壁を外さないよう、事前にお願いや確認をしておくと安心ですよ。

田んぼに家を建てるときはメリット・デメリットを必ず確認

田んぼは土地代が安く、日当たりがよいなどのメリットがあります。

一方で、宅地造成や地盤改良の費用負担、宅地への地目変更の手続きに時間がかかるなど、デメリットも存在します。

デメリットを考慮せずにメリットだけで安易に田んぼを購入してしまうと、後悔することになるので注意しましょう。

田んぼを購入するときは、メリットだけではなくデメリットにも必ず目を通し、デメリットがあってもメリットがそれを上回ると判断される場合に行うのが賢明です。

田んぼに家を建てる場合は「418BASE」にお任せください!

418BASEは広島県福山市・府中市・三原市・世羅町を中心に、備後地方の家づくりをサポートする会社です。

これまで地域の方々からたくさんのご支持をいただき、創業から50年以上を迎えることができました。

418BASEでは、高気密・高断熱の注文住宅の設計・施工を行っており、最新設備を取り揃えたモデルハウスも公開しています。

備後地方で家づくりを検討されている方は、ぜひ418BASEへご気軽にご相談ください。

まとめ

田んぼに家を建てるときに必要な造成で、よく聞く用語の意味や注意点を紹介しました。

最後に、この記事をまとめます。

- 田んぼに家を建てるには造成が必要

- 田んぼの造成で行う盛土は、道路や土地よりも低めに設定すると損をしない

- 田んぼの境界線は家屋調査士に依頼をして、後に揉めないようにする

- 田んぼの隣に家を建てる場合は、擁壁の設置が必要になる

- 田んぼに家を建てるときの地鎮祭は、造成後に行うのがよい

盛土や境界、擁壁の意味がわかると、田んぼに家を建てるときになぜ必要なのか、理解しやすいですよね。

後から「知らなかった」では済まされない内容も含んでいるので、これから田んぼに家を建てる予定のある方は、必ず覚えておきましょう。