ブログ記事が動画になりました!

(※ブログ記事の内容を家作りコンシェルジュが動画で分かりやすく解説しています。ぜひ、こちらの動画でご覧ください)

家を作る際、平屋以外なら必ず階段がありますよね。

階段はスペースをとってしまうため、どこにどのように配置するかで家のイメージも変わるものです。

せっかくなら、上り下りがしやすく、おしゃれな階段をつけたいと考える方は多いでしょう。

そこで、この記事では上り下りしやすい階段を作るためのポイントを紹介します。

注文住宅でよく聞く「回り階段」の解説や注意点、階段をおしゃれに作るコツなども解説していますよ。

この記事を参考に、住宅会社と相談しながら、ストレスなく安心して暮らせる、上り下りしやすい階段のある家をつくりましょう。

回り階段の相談をする際、会話の中にでてくる用語が専門的だと感じる方もいますよね。

上り下りしやすい階段を作るためや、自分のイメージを伝えるためにも、住宅関連の用語に関する予備知識をつけることは大切です。

ここでは、家づくりの「階段」について簡単に解説していきます。

階段の形状にも種類があり、直階段、らせん階段、折れ階段に分かれています。

直階段とは、途中で曲がることなく、まっすぐに上り下りする階段のことです。

構造的にシンプルで、階段の面積も小さくできるため、コスト的にも安くなりますよ。

ただし、万が一上から落ちてしまったら一気に下まで転げ落ちてしまう危険性があるので、階段の勾配には注意しましょう。

らせん階段とは、柱を中心としてらせん状に回りながら上り下りする階段のことです。

必要とするスペースは最も小さくおしゃれに見えるのですが、コストは高くなりますよ。

折れ階段は、主に下記の3つに種類が分かれます。

この記事では回り階段がテーマなので、それぞれをもう少し詳しく解説していきますね。

折り返し階段は、段の途中で折り返している階段です。

上から見ると、階段の形状が「コの字」や「Uの字」になっています。

折り返し階段は、段が折り返す部分に踊り場が設置されているのが特徴です。

万が一、足を踏み外してしまっても踊り場で体を止められるので、折り返し階段は比較的、安全な階段の形状ですよ。

また曲がることで階段の段数が多くなるため、直階段よりも、折り返し階段のほうが勾配は緩やかになりますよ。

ただし階段の段数が多く、場所も必要になるため、直階段よりもコストが高くなることを覚えておきましょう。

回り階段は、基本的には折り返し階段と同じになります。

違いは、段の途中に踊り場がないことです。

踊り場のスペースはなく、何枚かの踏板をあわせて曲がっているので、カーブ部分は踏み外しのリスクが高くなることがデメリットですよ。

一方で段が折り返す部分が踏板になっている形状は、少しだけスペースの節約ができることがメリットです。

小さなお子さんや高齢者がいるご家族は、回り階段の踏み外しのリスクを考え、踊り場のある階段を選んだほうが安心でしょう。

かね折れ階段は、途中で直角に方向が変わる階段です。

階段の形状は、L字型になります。

今回動画内で紹介している階段は、かね折れ階段です。

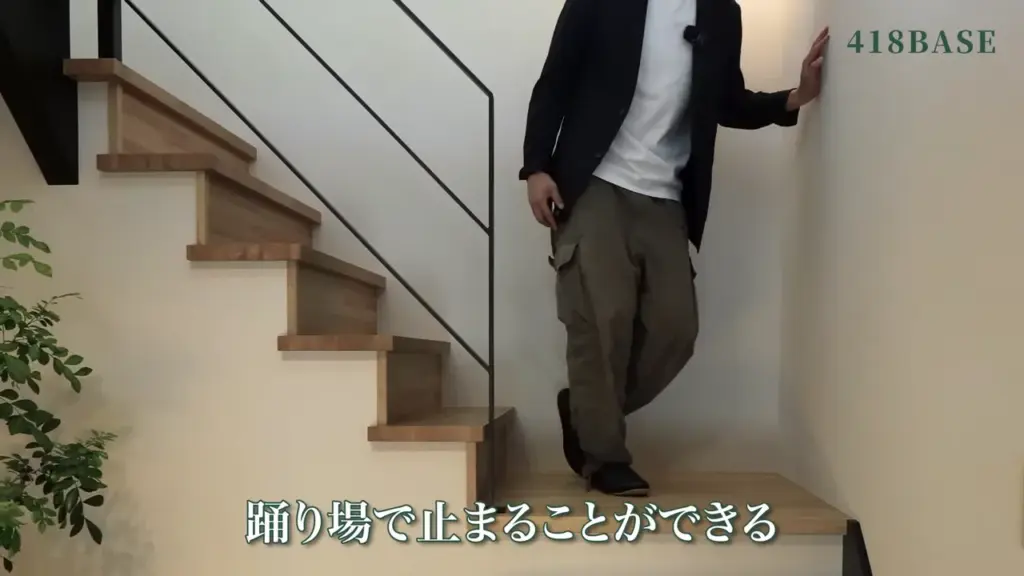

かね折れ階段は踊り場スペースが広いため、仮に階段を踏み外したとしても、体を支えて止まるといった安全性が高まります。

また、デッドスペースになりがちな角部分を有効に活用できるので、回り階段のなかでもおすすめの階段ですよ。

もちろん勾配がキツイ、踊り場が狭いなどが重なると危険な階段になってしまうので、上り下りしやすい安全な階段を作るなら、しっかりと住宅会社と相談することが大切です。

階段の踊り場とは、階段の途中にある、やや広くとった平らなスペースのことです。

階段の方向を変えるときや、階段を上り下りするときの踏み外しや落下などの危険の防止と小休止のために設けます。

階段の踏板とは、段板とも呼ばれており、足が乗る部分にあたる板のことを指します。

段板には滑り止めのために溝を掘ったり、滑り止めを付けたりします。

階段の踏面(ふみづら)とは、階段を真上から見た時に見えている部分のことです。

階段の上り幅は、蹴上(けあげ)とも呼ばれており、階段1段あたりの高さのことをいいます。

蹴込み板(けこみいた)は、足のつま先があたりそうな場所で、上がり幅の板のところをイメージするとわかりやすいでしょう。

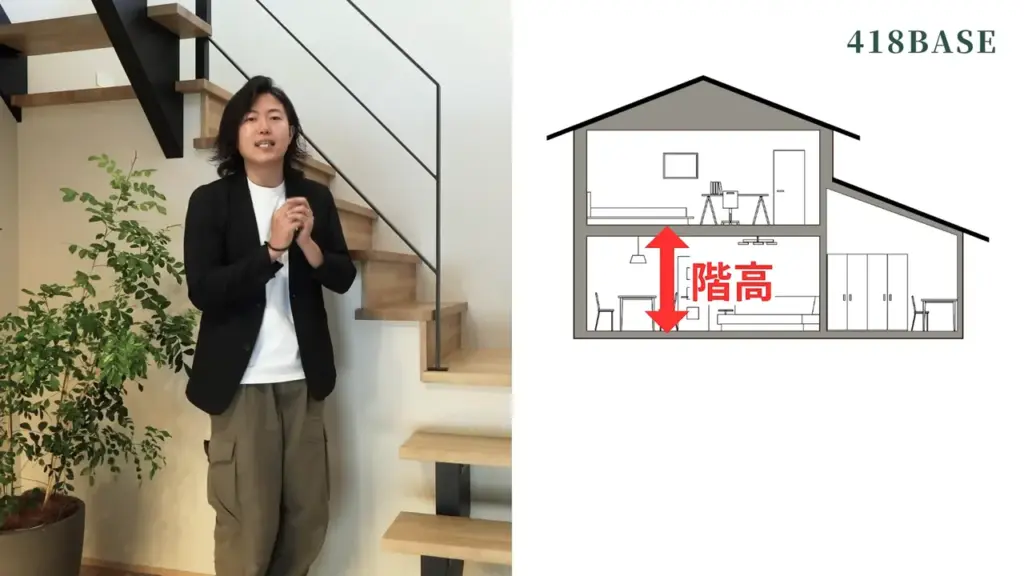

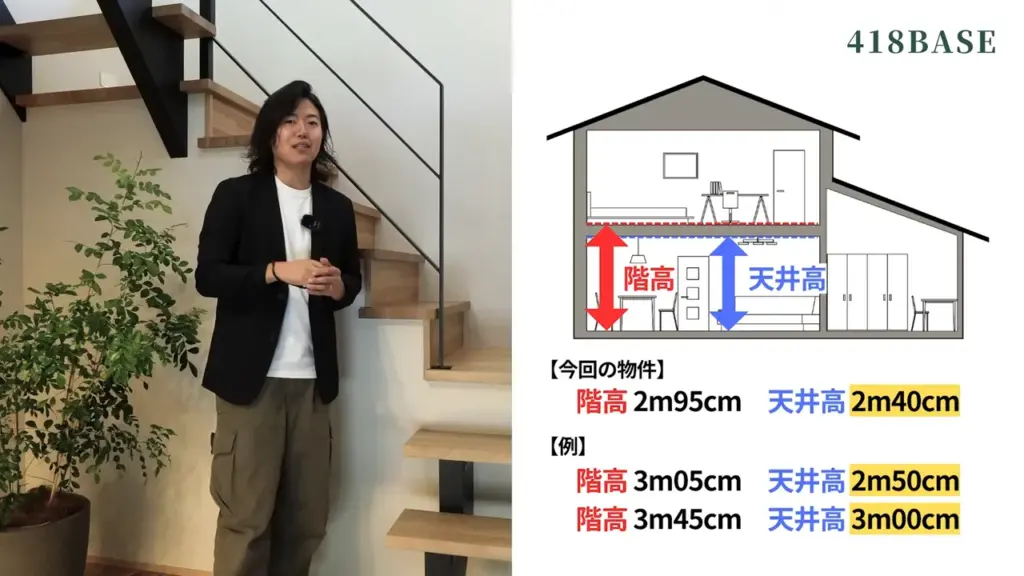

階高とは、1階床の表面から2階床の表面までの高さのことをいいます。

階高や階段の形状によって階段の段数が変わるため、注意が必要です。

たとえば今回の動画で紹介している回り階段は、階高2m95cmのところを14段の階段で上っていく前提でつくられています。

階高と似ている言葉で「天井高(てんじょうだか)」がありますが、天井高は床から天井までの高さを指しているので、階高とは違いますよ。

階高や天井高は住宅会社によっても違うため、事前に確認しておいた方がいいでしょう。

階段は生活する上で欠かせないため、上り下りしやすいに限りますよね。

階段が上り下りしやすいと、お子さまが小さい時でも、高齢になった時でも安心です。

ここでは、上り下りしやすい階段を作るためのポイントをみていきましょう。

上り下りしやすい階段を作る1つめのポイントは、踊り場を広く、1枚板で作ることです。

踊り場は、踏み外しの危険を回避する意図も含んで設置します。

回り階段のように踊り場を2〜3枚で作ると、足元が弱い小さなお子さんや高齢者の階段を踏み外すリスクが上がってしまうとお伝えしましたね。

たとえ特に問題なく上り下りできる年齢であっても、階段を上りながら曲がる際は内側や外側に注意しながら、上り下りしなくてはなりません。

日々の生活で回り階段を使うたびに、「何だか上りにくいな」「子どもをだっこしての上り下りが怖いな」など、ストレスを感じてしまうこともあるでしょう。

なので、折れ階段を作る際は、かね折れ階段のように、踊り場は広く、1枚板で作ることをおすすめします。

そもそも踏み外しのリスクが下がり、万が一踏み外してしまっても、踊り場で体を支えられる余裕がありますね。

ただし、踊り場を広く作るということは、その分だけ階段が占めるスペースが大きくなるということを覚えておきましょう。

階段のスペースが大きくなると、他の部屋を圧迫します。

階段がリビング階段の場合は、階段が悪目立ちするケースもあるため、安全性とデザイン性、利便性のバランスが大切ですよ。

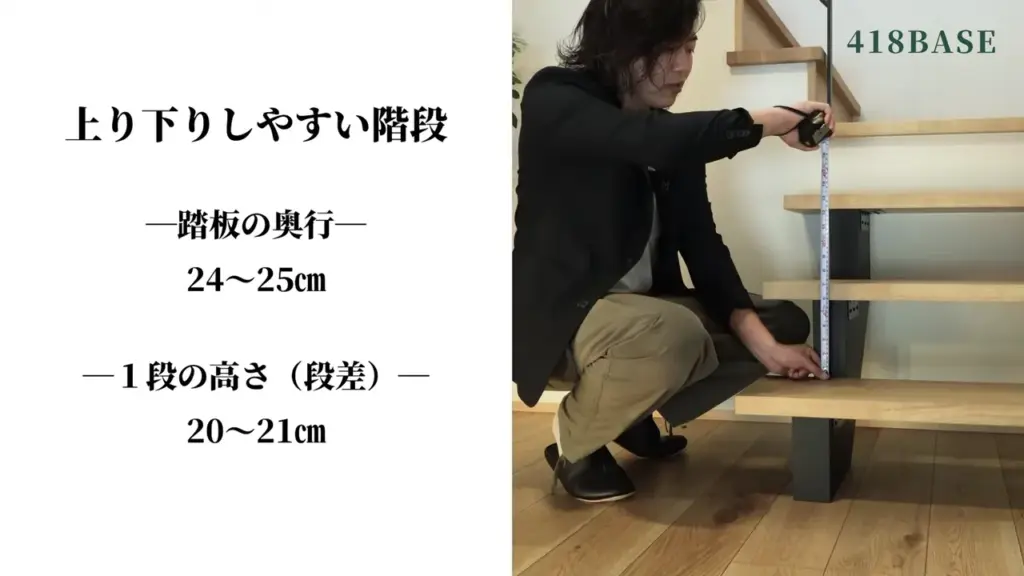

上り下りしやすい階段を作る2つめのポイントは、踏板の奥行と上り幅を適切に調整することです。

一般的に奥行24〜25cm、上り幅20〜21cmが、大人が上り下りしやすい階段と言われています。

暮らし方を考慮して上り幅を低く設定したい場合は、階段の段数が増えるため、それだけ広いスペースが必要です。

階段スペースが大きくなると、間取りによっては階段を設置したい場所に設置できない可能性もでてきます。

上り幅の高さは、自分たちの目指す間取りも含めて、住宅会社とよく相談して決めましょう。

おしゃれな回り階段だと、生活空間も楽しくなりますよね。

おしゃれな回り階段を作るためにも、コツがあります。

コツをつかんで、おしゃれな回り階段を目指しましょう。

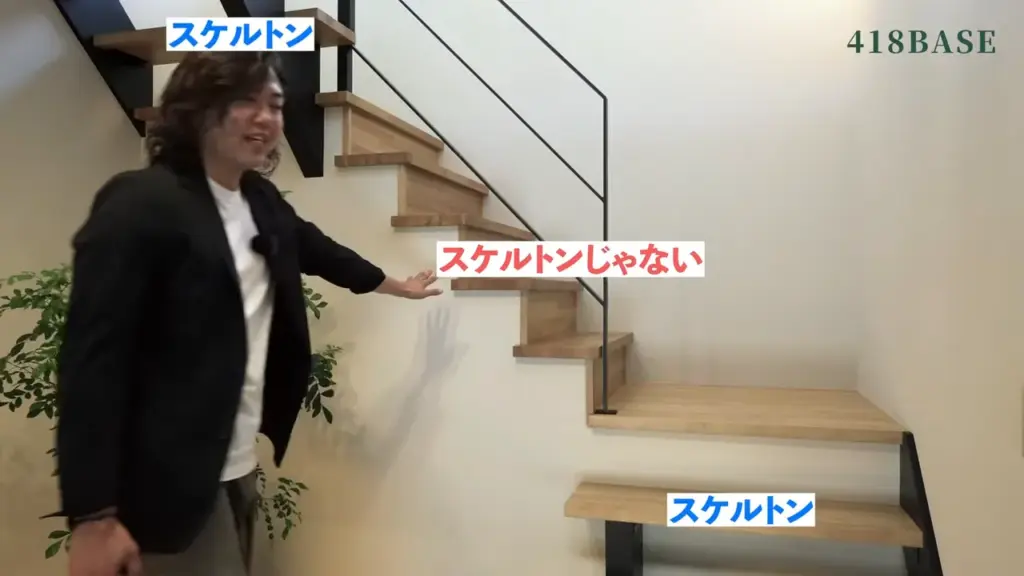

おしゃれな回り階段を作る1つめのコツは、広めの吹き抜けにスケルトン階段を組みわせて光を落とすことです。

広めの吹き抜けとスケルトン階段の組み合わせは、圧迫感を減らし、スタイリッシュさを演出します。

スケルトン階段を上っていく空間に広めの吹き抜けと窓をつけることで、窓からの自然光を下まで落とせるので、より解放感が期待できますよ。

玄関を入ってすぐに階段がある、リビングに階段があるなど、訪問してくるお客さまからも見えるところに階段があるなら、スケルトン階段がおすすめです。

おしゃれな回り階段を作る2つめのコツは、階段下を活用して収納力をアップすることです。

スケルトン階段とボックス型階段を組み合わせることで、おしゃれで利便性もある階段ができあがります。

階高や間取りの設計にもよりますが、ボックス型階段下を収納スペースとしても活用ができますよ。

階段下がデッドスペースになってしまうと、もったいないですよね。自分たちの暮らし方にあわせて、収納スペースを作ってみましょう。

おしゃれな回り階段を作る3つめのコツは、手すりにこだわることです。

手すりの素材を家の雰囲気に合わせておくと、おしゃれに見えます。

回り階段には、安全性を考慮して手すりをつけるケースがほとんどで、使いやすさも大切です。

子どもや高齢者は握力が弱いため、手すりが太すぎても細すぎても握りにくいなど、家族の使いやすさにも注意が必要になります。

手すりの素材には、ステンレス製や木製、最近では鋳物もよく使われるので、家の雰囲気とあわせて統一感を出しましょう。

回り階段のデメリットから、設置する際の注意点をみていきましょう。

回り階段はL字型やコの字型に折れ曲がっているため、折れ曲がっている部分は特に、階段の横幅に制限がでてしまうことがデメリットです。

階段は人が通るだけではありません。

引越しでは、大きな荷物を2階へ運ぶことも考えられますよね。

階段の横幅を狭くしてしまうと、大きいものを搬入できなくなってしまうため、注意が必要です。

特に、水廻りやキッチンが2階にある、もしくは今から計画しようとしている場合は、洗濯機や冷蔵庫などの搬入を考えておく必要があることを忘れないようにしましょう。

418BASEは広島県福山市・府中市・三原市・世羅町を中心に、備後地方の家作りをサポートする会社です。

これまで地域の方々からたくさんのご支持をいただき、創業から50年以上を迎えることができました。

418BASEでは、高気密・高断熱の注文住宅の設計・施工を行っており、最新設備を取り揃えたモデルハウスも公開しています。

備後地方で家作りを検討されている方は、ぜひ418BASEへご気軽にご相談ください。

この記事では、回り階段について解説しました。

最後に簡単にまとめます。

回り階段は、いろいろと組み合わせることでおしゃれやスタイリッシュを目指せます。

比較的大きく場所をとる階段だからこそ、後悔をしない階段作りを目指していきましょう。

418BASE/昇高建設株式会社 〒726-0023 広島県府中市栗柄町418

モデルハウス・完成物件の見学や資料請求などお気軽にご相談ください。