山が多い広島県の中で、福山市は比較的平地が多い場所です。

しかし、その歴史は水害による家屋倒壊が何度も繰り返されており、これから福山市で家を建てたいと思っている人の不安材料となっていますよね。

洪水や土砂災害などの水害、地震による津波のリスクを考慮した土地探しでは、ハザードマップから必要な情報を読み取る力が不可欠です。

そこで今回は、福山市のハザードマップの正しい見方や水害に備えた土地選びの方法を、福山市の土地の成り立ちと合わせて解説しています。

福山市北部・西部、南部、東部それぞれのエリアの特徴を詳しく紹介しているので、最後まで読み進めて福山市での家づくりを具体的に想像してみてください。

ハザードマップは、地形や地盤といった土地の成り立ちや、過去に発生した自然災害の頻度や被害状況などを踏まえて、リスクが想定されるエリアを地図上に示したものです。

事前に避難場所や避難経路を確認することで、いざというときの防災対策に役立ちます。

新築の住宅建設においては、災害リスクの高い土地を避けられるという大きなメリットがありますよ。

2020年8月28日からは、宅地建物取引業法の改正により、不動産会社はハザードマップを用いて水害リスクのある土地を説明することが義務付けられました。

新築のための土地探しでも、災害に遭うリスクを回避するためには、ハザードマップの活用が重要であると言えますね。

より詳しく、福山市のエリア別の災害リスクの可能性と、ハザードマップの見方を解説しています。

福山市の土地探しについて詳しく知りたい方は、こちらの記事もぜひご覧ください。

下記のように福山市は、市内を流れる芦田川やその支流が、長い年月の中でたびたび水害を発生させています。

| 1919年(大正8年)7月5日 | 梅雨前線 | ・死者23名 ・全半壊家屋416戸 ・浸水家屋6,238戸(※) |

|---|---|---|

| 1945年(昭和20年)9月18日 | 枕崎台風 | ・死者85名 ・全半壊家屋206戸 ・浸水家屋2,714戸(※) |

| 1960年(昭和35年)7月8日 | 梅雨前線 | 堤防・護岸崩壊 |

| 1962年(昭和37年)7月5日 | 梅雨前線 | 根固流出 |

| 1972年(昭和47年)7月11日 | 梅雨前線 | ・死者6名 ・全半壊家屋69戸 ・浸水家屋354戸(※) |

| 1985年(昭和60年) | 梅雨前線 | ・死者1名 ・浸水家屋1,746戸(※) |

| 1998年(平成10年)10月18日 | 台風10号 | 浸水家屋179戸(※) |

| 2018年(平成30年)7月7日 | 梅雨前線 | 浸水家屋2,061戸 |

(※)府中市を含む

福山市北部エリアは、本流の芦田川を始めとして、支流の高屋川や高屋川の支流である加茂川が合流する地点となるため、川の水位の影響を受けやすい場所です。

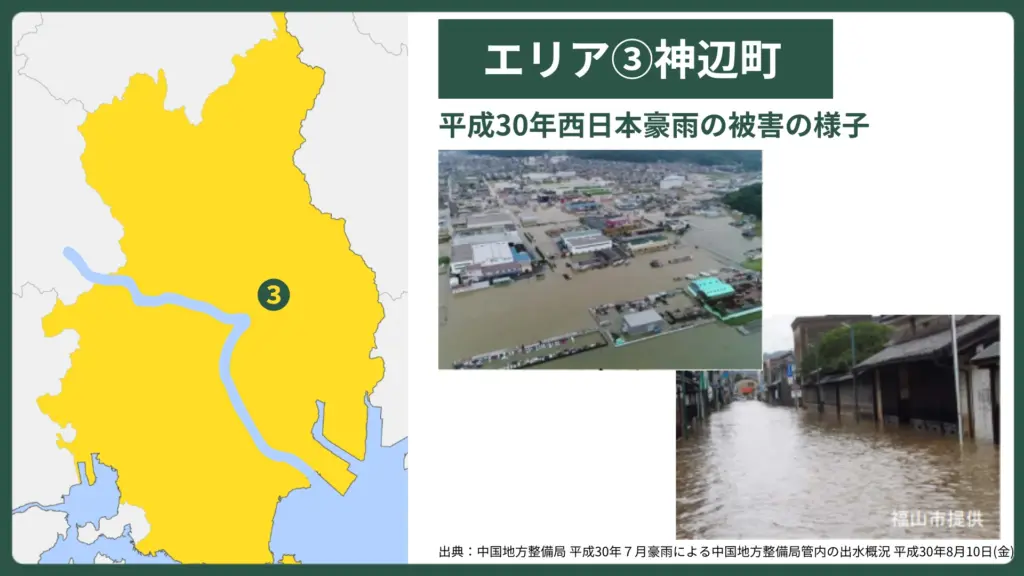

平成30年の西日本豪雨被害では、神辺町や御幸町、駅家町などが大きな被害に遭いました。

これらの地域では、川の氾濫だけではなく内水氾濫が起こったことで、被害が拡大したとされます。

内水氾濫とは下水道の処理能力を超える雨量により、川への排水が追い付かず、道路や宅地などに水が溢れてしまうものです。

福山市北部は、どこでも同様のリスクがあると言えるでしょう。

また、福山市西部には芦田川の支流の福川や河手川、瀬戸川などが流れています。

特に福川が流れる山手町周辺は、高低差によって雨水が川へ流れ込む量が多い流域面積が広い土地になります。

必然的に雨量が多くなると、洪水が発生しやすい場所となりますよ。

では、水害と切っても切れない関係にある福山市では、どのように土地探しをするのがいいのでしょうか。

土地探しの基本は、自分で調べることです。

そもそも売り出し中の土地がどこにあるかやその周辺環境、災害時のリスクや対策をしっかりとリサーチをしましょう。

福山市では国や県、市、土地改良区が連携し、床上浸水被害をなくすことを目標にした浸水対策を行っています。

5年間で172の事業を展開しており、主な取り組みには以下のものがありますよ。

ポンプ場や排水機場は、水害被害の多い北部(神辺・新市・駅家など)や西部(南今津・松永・瀬戸・沼隈・津之郷)を中心に設置されています。

また、2021年(令和3年)には松永中学校のグラウンドの地下に、雨水貯留施設が完成しました。

雨水貯留施設は市内に13カ所(東深津・新市・山手・瀬戸・松永・神辺・沼隈)整備が完了しており、大雨が降っても氾濫しないよう川の水の量を調整して水害のリスクを減らします。

福山市が作成したハザードマップを確認すると、本流・支流に関係なく、川の近くでは家屋倒壊等氾濫想定区域や、浸水深が3mや5m以上に想定されています。

芦田川を中心に発展を遂げた福山市において、川や水辺で暮らすリスクはどこであっても、ゼロではないということですね。

そのため、福山市で家を建てる場合はエリアの危険性だけに着目していても、土地探しは進みません。

福山市の土地探しでは、治水対策にも注目してみることが大事です。

福山市のハザードマップはこちらから

浸水対策を国や自治体任せにするのではなく、自ら積極的に水害対策をすることも大事です。

たとえば、水害に強い家を作るには、次のような方法がありますよ。

また、福山市では家の中に水が浸入するのを防ぐ「止水板」の設置において、費用の一部を補助する補助金制度があります。

こうした制度を利用して水害に備えた家づくりができれば、リスクを減らすだけではなく、不安や心配を軽減できます。

こちらの記事で、福山市の浸水エリアについて解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。

ハザードマップはその土地の歴史や災害の情報から作られており、土地の成り立ちを探ることも、土地探しでは大切です。

福山市の東南部は、はるか昔の縄文時代には現在の府中市まで海水が流入していましたが、芦田川から運ばれた土砂が平野を形成し、人々が暮らすようになったとされます。

福山藩士の宮原直倁が記した郷土史によると、寛文13年(1673年)には現在の草戸市が芦田川の底に沈む大洪水が記録されています。

江戸時代に入ると、水野勝成公の福山城の築城にあたり、蛇行した芦田川を直線へと改修する治水工事や田畑の増大を行いましたが、川の周辺では毎年のように氾濫が起こっていました。

福山市は治水の歴史、そして芦田川の氾濫の歴史と深く関わっていることがわかりますね。

今から150年前には、米の生産量の増加を目指した福山藩が、遠浅の海岸線に着目して現在の新涯町・曙町・新浜町といった福山市南部を干拓しました。

水が引き込みやすく水田に適した場所ではありましたが、その反面海抜が1m未満、場所によってはマイナスのエリアも多いです。

この特徴は、現在のハザードマップでも確認できます。

では、もともと海だった土地に家を建てるリスクを詳しくみていきましょう。

福山市南部に多く見られる干拓地は、堤防で海を囲って水を抜き、陸地としたものです。

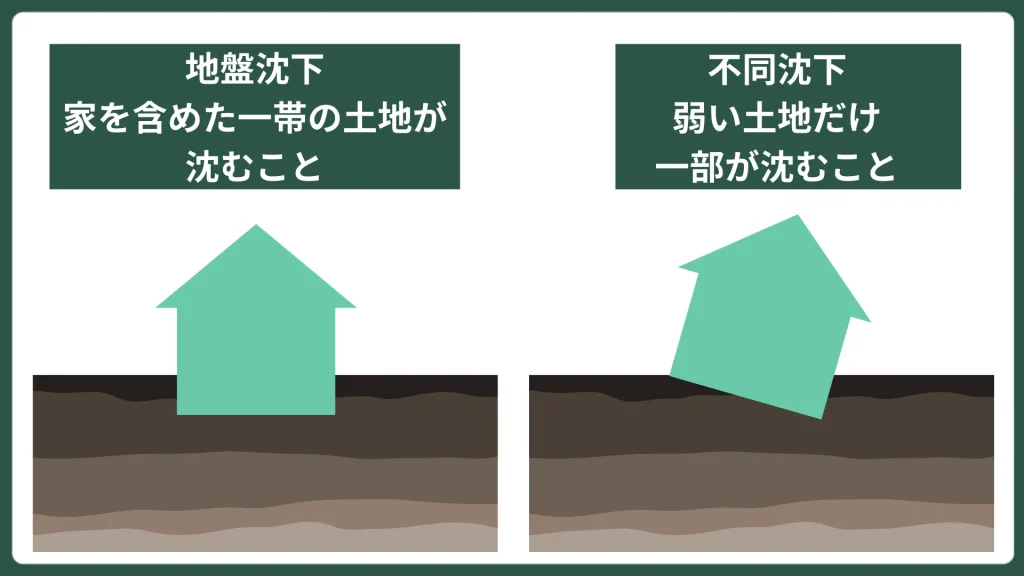

地盤そのものが弱いため、液状化現象や地盤沈下による建物の崩壊の危険性が高くなりますよ。

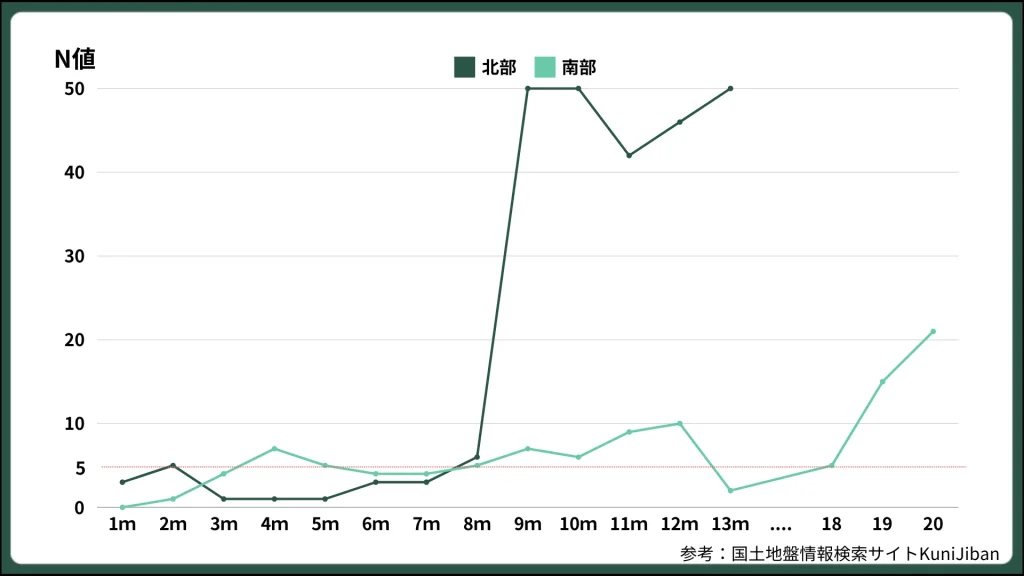

地盤の強さは、標準貫入試験と呼ばれる地盤調査によって求められ、このとき判断の基準となるのが「N値」と呼ばれる数値です。

「N値」は、ボーリング機という円筒状の測定器(サンプラー)を用いて穴を掘り進め、地盤に30㎝貫入するのに必要な打撃の回数で、N値が高いほど地盤が固く締まっていることを示します。

福山市北部と南部の地盤を「N値」で比較すると、明らかに北部のほうが高くなっています。

地盤が緩い場所でも地盤改良工事で地盤を強くすることはできますが、多額のコストがかかるので、基本的に干拓地での家づくりはおすすめできません。

そもそもが海だった福山市南部は海抜が低く、洪水や高潮の影響を受けやすいエリアです。

たとえば、曙町一丁目の公園付近の海抜は1.7m、川口町の川口小学校周辺は海抜0.4mです。

新涯町の誠之中学校や新涯小学校周辺はマイナス0.1m、東手城町の一ツ橋中学校周辺は海抜マイナス0.3mとなっていますよ。

南海トラフ地震により発生が予想されている巨大津波は、関東から九州までの太平洋側で10mを超えるとされます。

いくら地震に強い家を作っても、海抜が低い土地に家があれば、津波の被害を免れるのは難しいでしょう。

福山市東部には、瀬戸内海の絶景や街の夜景を楽しめる丘陵地に拓けた住宅街がある幕山台や大谷台、伊勢丘や城興ヶ丘といった「台」や「丘」の名が付く地域が多くあります。

「台」「丘」が付く土地のすべてではありませんが、一般的には山の斜面を切り出した切土地や、周辺よりも高い盛土地を新興住宅地として売り出す際に名づけられることが多いです。

そのため、大谷台にある大谷台小学校の海抜は180mほど、伊勢丘の伊勢丘小学校の海抜は21.6mと海抜が高く、洪水や津波といった水害の危険性は低いエリアになりますよ。

ただし、山際の切土地や盛土地には、平地にはないデメリットも存在します。

山際の土地を選ぶ際の注意点を詳しくみていきましょう。

高低差のある土地のメリット・デメリットが気になる方は、ぜひこちらの記事から住宅のプロが解説するポイントをチェックしてみてください。

山際の土地を選ぶ際には、盛土地よりも切土地をおすすめします。

見た目はどちらも平らな地面ですが、盛土地は土砂を追加しているので、追加した部分が滑り落ちたりなどのリスクがあるからです。

盛土地は傾斜地や低地に土砂を盛り付けて平らな地面にしたもの、切土地は傾斜地を削って平らな地面にしたものです。

盛土地に新しく盛られた土が圧縮されて落ち着くまで3〜5年かかるとされ、土内部に石などの混入があるとなかなか安定しません。

建物の土台から固い地盤までの距離も伸びてしまうので、豪雨や台風による地すべりや液状化現象のリスクが高くなります。

切土地の場合、地震などによる斜面崩壊リスクは0ではないものの、山地や丘陵地の比較的固い地盤を削っているため、盛土地と比べて地すべりや液状化現象のリスクは低くなります。

切土地と盛土地の見分け方は、こちらの記事で詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてください。

高低差のある土地では、側面の土が崩れるのを防ぐために擁壁を設置しているケースがあります。

購入を検討している土地の裏(後ろ)に擁壁がある場合、その擁壁は後ろの家の建造物となり、メンテナンスや点検などを勝手に行うことはできません。

屋外に設置される点から、どれだけ丈夫に作っても経年劣化は免れず、ひび割れなどによる土砂の流出などのトラブルが発生する可能性があります。

傾斜地を切り崩した土地では、ひな壇上に造成されていることもあるので、擁壁がしっかりメンテナンスされているかを確認するようにしましょう。

この記事では、福山市の土地の成り立ちやハザードマップの正しい見方を解説しました。

最後に、福山市の土地選びで押さえておきたいポイントをまとめます。

自然災害大国の日本では、どこに住んでもリスクが0という場所はありません。

大切なのは土地について詳しく知り、リスクをできるだけ下げた家づくりをすることです。

福山市の土地についてもっと知りたい、最新の土地情報が知りたいという場合は、ぜひ418BASE主催の「土地フェア」へご参加ください。

「土地フェア」の開催日は公式サイト、または公式LINEアカウントにて公開しています。

ぜひこの機会に登録して、お得な情報を確実に手に入れてくださいね。

公式LINE登録でGETできる

3大特典はこちら!

▼今すぐこちらをクリックして登録ください▼

参考

418BASE/昇高建設株式会社 〒726-0023 広島県府中市栗柄町418

モデルハウス・完成物件の見学や資料請求などお気軽にご相談ください。