断熱等性能等級4は寒い?等級3との違いや基準値について解説

こんにちは、ゆうすけです。

今回は「断熱等性能等級」について詳しく解説します。

「夏涼しくて冬暖かい家にしたい」と思ったとき、どのくらいの断熱性能にすればよいのか迷いますよね。

そこで一つの指標となるのが「断熱等性能等級(以下断熱等級)」です。

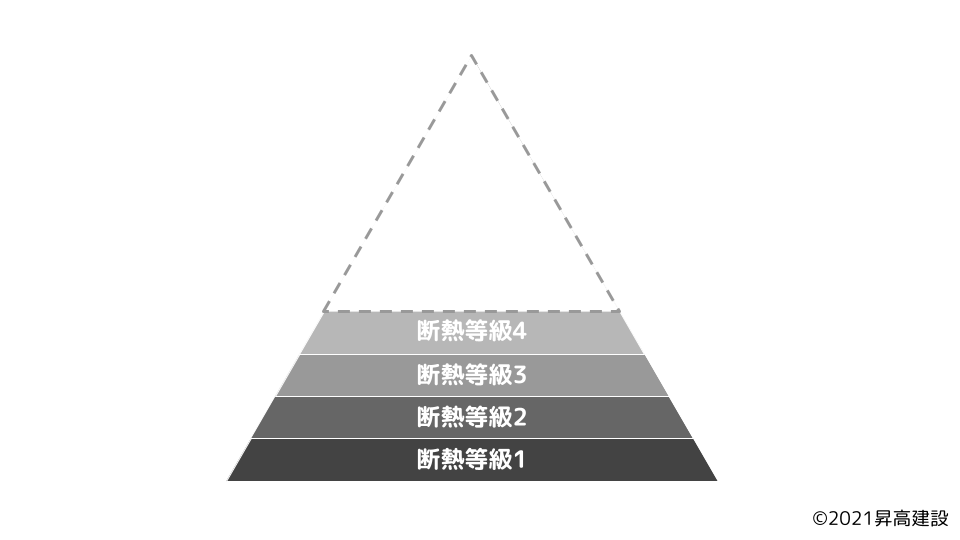

現在、断熱等級は等級1~等級4まであり、等級があがるほど断熱性能が高くなります。

ということは、最高等級である「等級4にすれば十分暖かい家」と言えるのでしょうか?

残念ながら等級4の住宅でも「冬寒くて、夏暑い住宅」になってしまう可能性があります。

そこで、高断熱住宅を目指す方向けに、住宅の断熱性能について詳しく解説します。

こちらの記事を読むことで、次にようなことが分かります。

- 断熱等性能等級4とは?等級3と何が違うのか?等級5はある?

- 断熱等性能等級と合わせて覚えておくべき3つの基準

- 断熱等性能等級4は寒い・寒くない論争について

- 断熱等級4以下の断熱性能で家を建てるメリット・デメリット

- 断熱等級4超の断熱性能で家を建てるメリット・デメリット

- 寒くない家を建てるために必要なこと

断熱等性能等級4とは?等級3と何が違うのか?等級5はある?

家の断熱性能は、家づくりにおいてとても大切な要素の一つです。

ここでは、断熱等級について基本となる考え方について見ていきましょう。

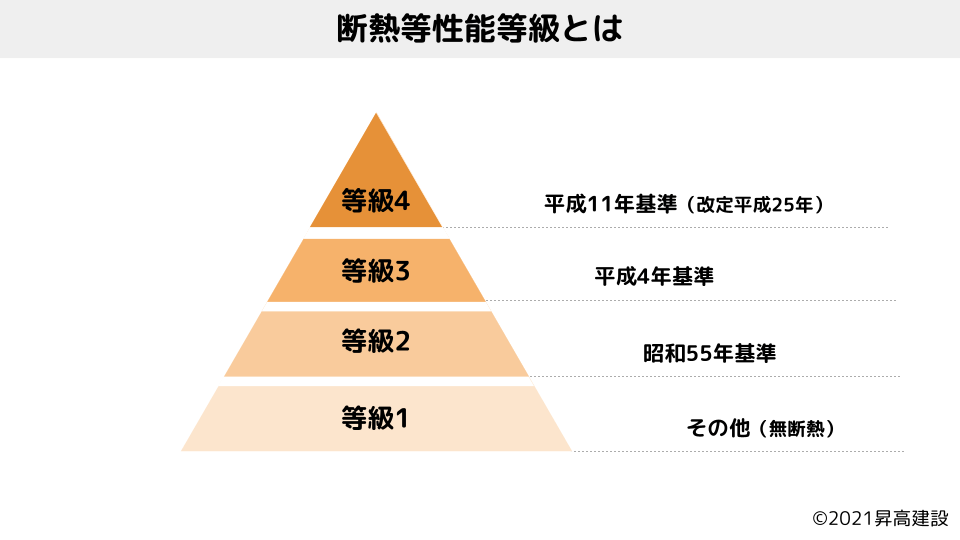

断熱等性能等級とは

断熱等性能等級(通称、断熱等級)とは、「住宅の品質確保の促進等に関する法律(いわゆる品確法)」のなかで定められた断熱に係る指標です。※1

具体的には等級1~等級4までの4つの等級があります。

そのなかでも等級4は最高等級とされており、「開口部には複層ガラスを使用しなければいけない」などの規定があります。

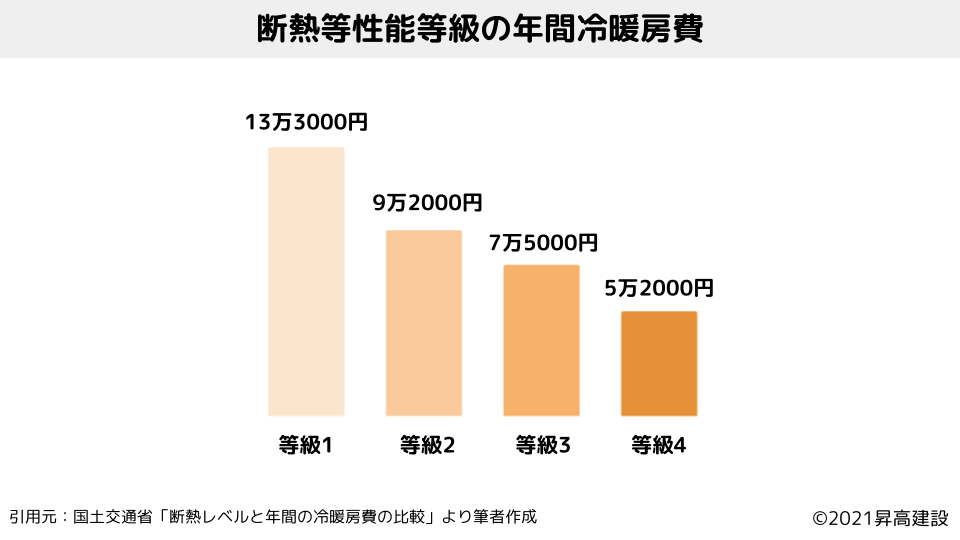

たとえば、昭和55年に定められた等級2では、等級1(無断熱)の住宅と比べると、およそ30%の省エネが実現できます。

さらに等級4になると、無断熱と比べておよそ60%の省エネが実現され、年間では8万円の冷暖房費をコストカットすることができます。※2

断熱等性能等級の地域区分とは

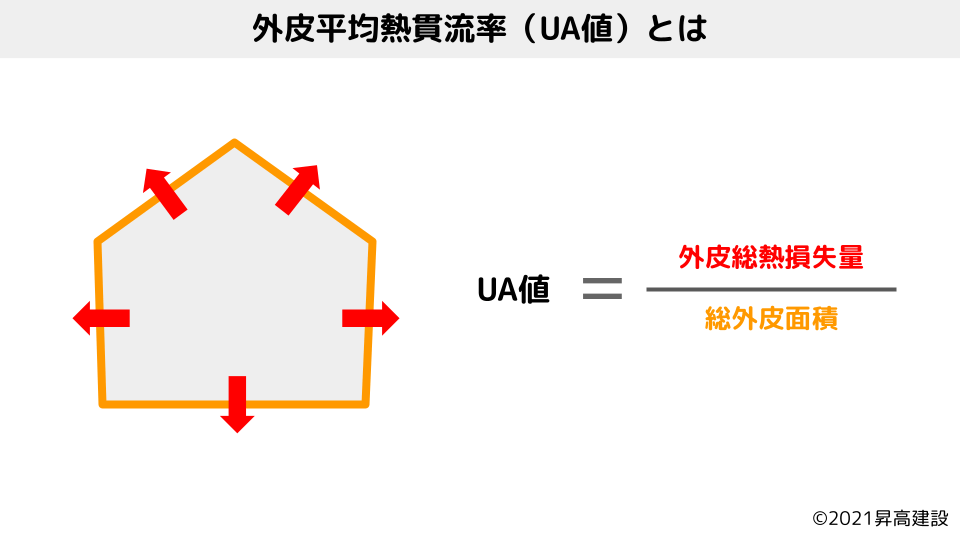

断熱等級を判定するためには、「外皮平均熱貫流率(UA値)」を用います。

UA値とは、住宅全体からの熱損失量を外皮(屋根・壁・床・窓など)の合計面積で割った値です。

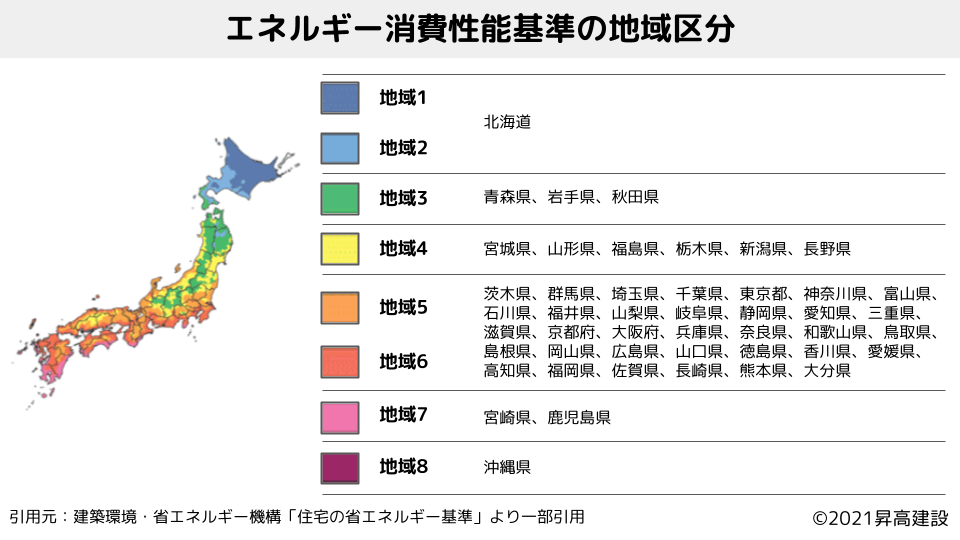

そして基準UA値は、暖房度日(D18-18)で地域によってエリア分けされており、これを「地域区分」と呼びます。※3

そして現在の日本では地域区分が、1~8までの計8地域あります。

このように、家を建てる地域によってそれぞれの基準値があり、外皮計算で算出されたUA値と基準値を比較して、断熱等級を判定する仕組みになっています。

ただし、市町村などの細かな地域区分は、国土交通省の公式資料にて確認することをおすすめします。

令和2年時点では、こちら(リンク先:国土交通省地域区分新旧表)が最新資料になります。

断熱等性能等級4のUA値はどれくらい?

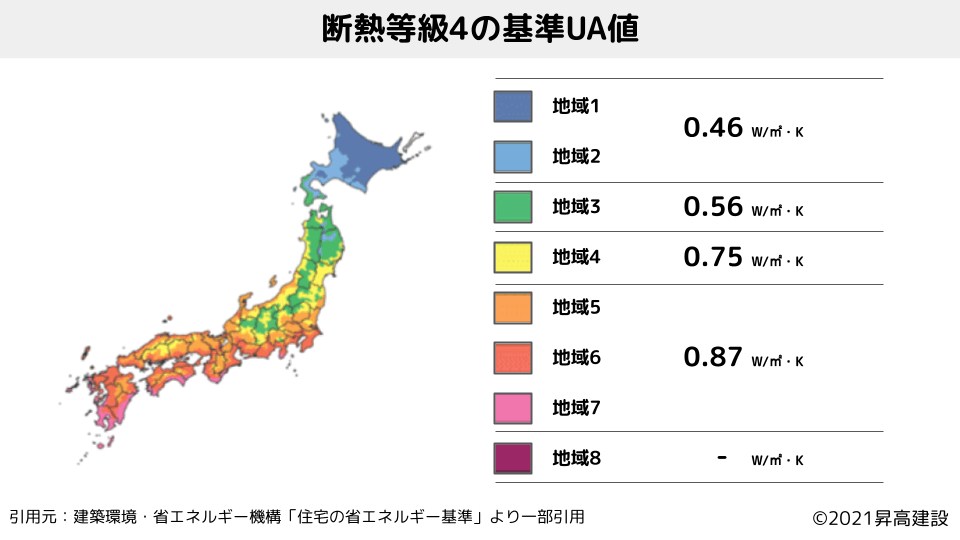

最高等級である断熱等級4のUA値は、次のようになっています。

断熱等性能等級4のUA値

- 地域1~2・・・0.46W/㎡

- 地域3・・・0.46W/㎡

- 地域4・・・0.56W/㎡

- 地域5~6・・・0.75W/㎡

- 地域7・・・0.87W/㎡

- 地域8・・・基準値なし

断熱等性能等級5は存在する?

断熱等級について「等級5もあるのか?」と疑問がもっている方もいるでしょう。

現時点では断熱等級には、「等級5」はありません。

ここでは話がややこしくなりますが、省エネ住宅には「一次エネルギー消費等級」と呼ばれる別の指標があります。

一次エネルギー消費等級とは、断熱性能の他に、冷暖房、給湯、照明など含めた設備機器のエネルギー効率などを合わせて算出する「一次エネルギー消費量」の評価のことです。

現在一次エネルギー消費等級は、等級1~等級5までの5段階のクラス分けがされており、等級5が存在しています。

なので、断熱性能には等級5がなく、一次エネルギー消費等級には等級5があるので、それぞれの指標が混同しないように注意してください。

断熱等性能等級と合わせて覚えておくべき3つの基準

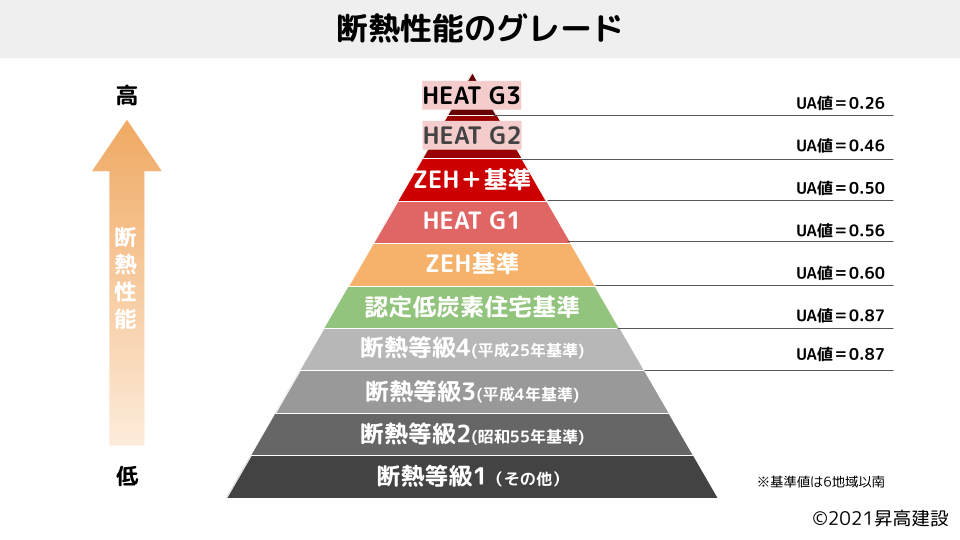

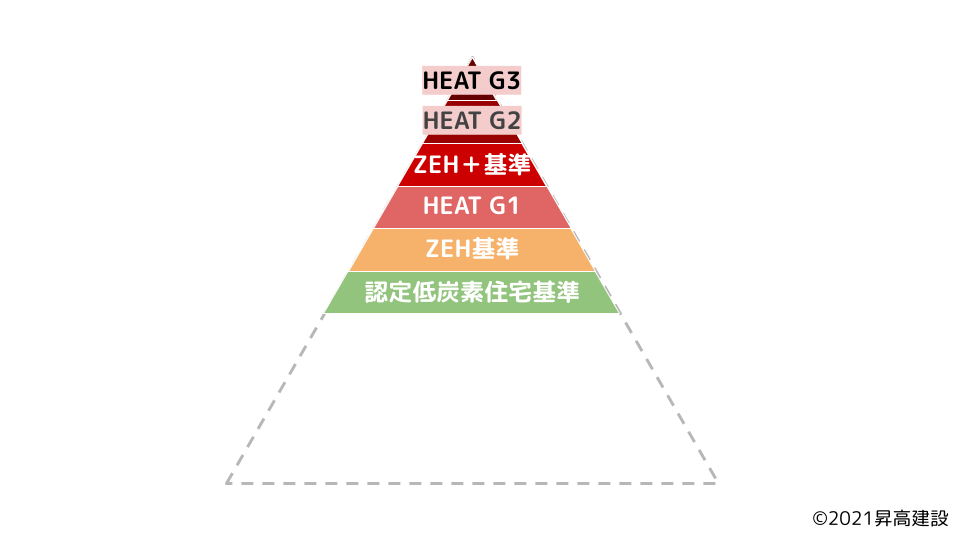

断熱等性能等級(断熱等級)には、国が定めた等級1~4の他にも、さらに上位のクラスがあります。

ここでは、「認定低酸素基準」「ZEH、ZEH+基準」「HEAT20G1~G3」について見ていきましょう。

その他の基準①認定低炭素基準

等級4よりも少し上の住宅性能になるのは「認定低炭素住宅」の基準です。

認定低炭素住宅は、二酸化炭素の排出が少ない、より環境にやさしい住宅のことです。

認定低炭素住宅に当てはまる住宅は、(1)定量的評価項目、(2)選択的項目でそれぞれ基準をクリアする必要があります。

(1)定量的評価項目

- 断熱性能等級・・・等級4以上であること

- 一次エネルギー消費等級・・・等級5であること

(2)選択的項目

- 節水対策、エネルギーマネジメント、ヒートアイランド対策、建築物の低炭素化

- 以上4項目のうち2つ以上を満たしていること

つまり、断熱性能だけで比較すると、等級4と認定低炭素住宅基準には違いがありません。

ただし、一次エネルギー消費等級の条件などが加えられており、断熱等級4よりもさらに厳しい条件になっていると考えることができます。

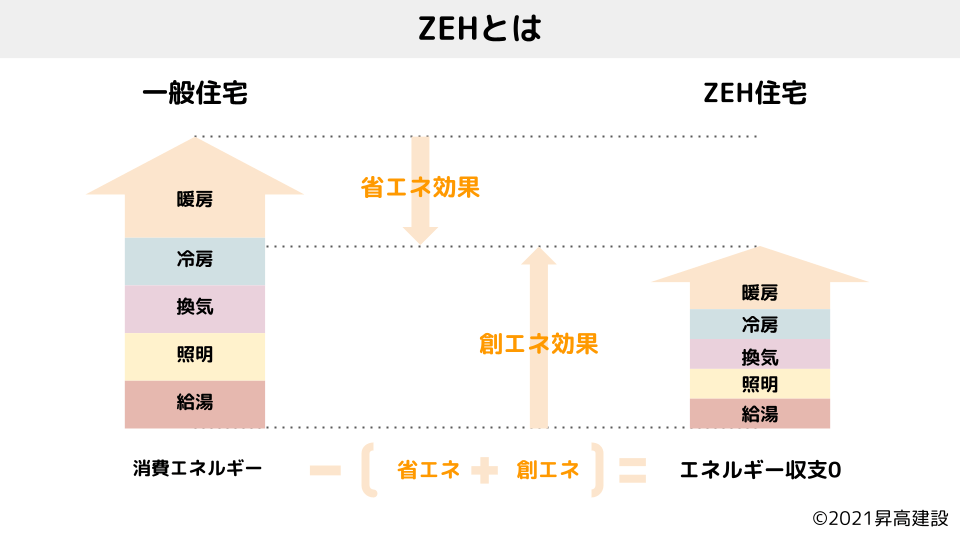

その他の基準②ZEH・ZEH+基準

認定低炭素住宅の上位クラスにあたるのは「ZEH基準」です。

ZEHとは、ネット・ゼロ・エネルギー・ハウスの略称で、「年間の一次エネルギー消費量の収支がゼロとなることを目指した住宅のことです。※4

具体的には、次のような4つの条件を満たしている必要があります。

- ① 強化外皮基準(例:東京6地域 UA値≦0.6[W/㎡k])

- ② 基準一次エネルギー消費量を20%以上削減(H25基準より20%以上)

- ③ 再生可能エネルギー導入(例:太陽光発電)

- ④ ①~③により基準一次エネルギー消費量から100%削減

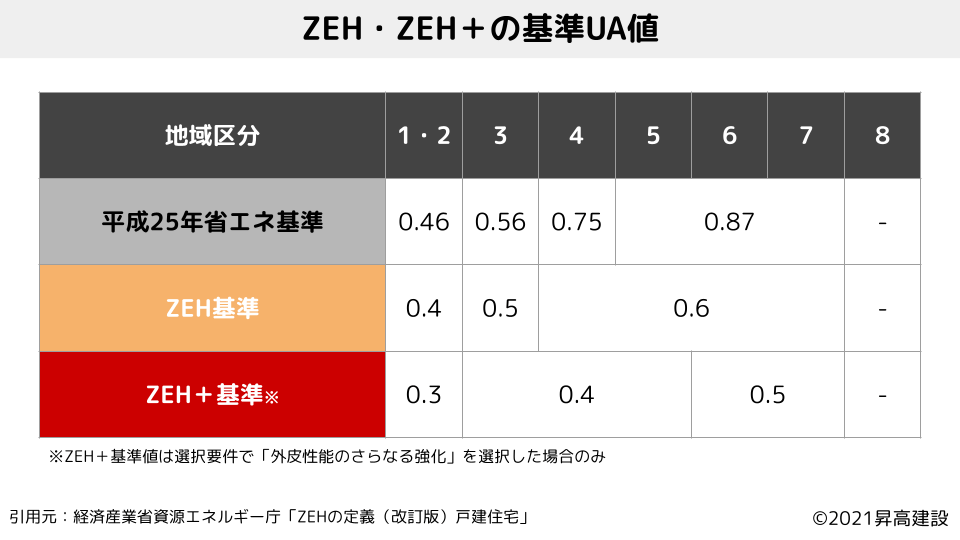

さらにZEH基準の基準をさらに厳しくした上位のクラスには、ZEH+があります。

これらのZEH・ZEH+の断熱性能基準値を等級4の基準値を比較すると、次のようになります。

地域区分別ZEH・ZEH+の基準UA値

- 地域1:ZEH0.4[W/㎡k]・ZEH+0.3[W/㎡k]

- 地域2:ZEH0.5[W/㎡k]・ZEH+0.4[W/㎡k]

- 地域3:ZEH0.6[W/㎡k]・ZEH+0.4[W/㎡k]

- 地域4:ZEH0.6[W/㎡k]・ZEH+0.4[W/㎡k]

- 地域5:ZEH0.6[W/㎡k]・ZEH+0.4[W/㎡k]

- 地域6:ZEH0.6[W/㎡k]・ZEH+0.5[W/㎡k]

- 地域7:ZEH0.6[W/㎡k]・ZEH+0.5[W/㎡k]

- 地域8:基準値なし

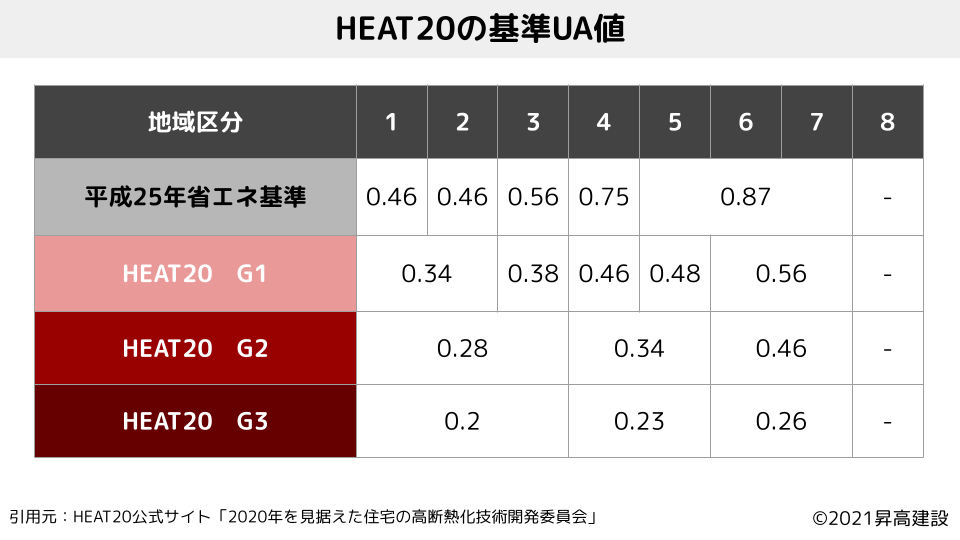

その他の基準③HEAT20グレード(G1・G2・G3)

国が定める断熱性能に関する基準は、ここまで挙げた「断熱等級1~4」「認定低炭素住宅基準」「ZEH・ZEH+基準」のみです。

しかしこれだけでは、世界の基準には遠くおよばず、日本の住宅がいつまでたっても住宅性能が向上しないという問題があります。

そこで2009年に研究者や住宅生産団体が有志で設立した「HEAT20」という団体があります。

彼らは、地球温暖化とエネルギー、そして居住者の健康と快適な住まいを考えて、独自の指標として、省エネルギーの関する基準を提案しています。※5

具体的には、G1・G2・G3と呼ばれる外皮性能グレードがあり、次のような基準値となっています。

地域区分別HEAT20の基準UA値

- 地域1:G1(0.34[W/㎡k])・G2(0.28[W/㎡k])・G2(0.2[W/㎡k])

- 地域2:G1(0.34[W/㎡k])・G2(0.28[W/㎡k])・G2(0.2[W/㎡k])

- 地域3:G1(0.38[W/㎡k])・G2(0.28[W/㎡k])・G2(0.2[W/㎡k])

- 地域4:G1(0.46[W/㎡k])・G2(0.34[W/㎡k])・G2(0.23[W/㎡k])

- 地域5:G1(0.48[W/㎡k])・G2(0.34[W/㎡k])・G2(0.23[W/㎡k])

- 地域6:G1(0.56[W/㎡k])・G2(0.46[W/㎡k])・G2(0.26[W/㎡k])

- 地域7:G1(0.56[W/㎡k])・G2(0.46[W/㎡k])・G2(0.26[W/㎡k])

- 地域8:基準値なし

特にG3は、近年新しく定められた指標で、世界の住宅性能水準にも引けをとらないほどの高い数値となっています。

断熱等性能等級4は寒い・寒くない論争について

断熱性能等級について調べると、「等級4は寒い!」という意見や「寒いけど問題ない!」という意見があります。

なので、これから家を建てる方は、「断熱等級4の家だとやっぱり寒いのかな?」という不安になってしまうでしょう。

この疑問について、率直に解答をするならば次のようになります。

「断熱等級4の家が寒いと感じる人もいれば、寒くないと感じる人もいます」

おそらくこの記事を読んでいる方が求めている解答は、このようなあいまいな答えではないでしょう。

そこで、もう少し具体的に考えるために、「断熱等級4が現代住宅の断熱性能として妥当であるか?ないか?」という観点で、断熱等級について考えてみましょう。

まず筆者の結論を先に述べると、「断熱等級4は多くの人にとって適切ではない、つまり不十分な基準である」と考えます。

このような結論の述べる理由には、次の2つのことが挙げられます。

断熱等級4が現代住宅にとって妥当ではない理由

- ①世界基準と比較すると明らかに低い基準だから

- ②国も今後基準の改定を想定しているから

理由①世界基準と比較すると明らかに低い基準だから

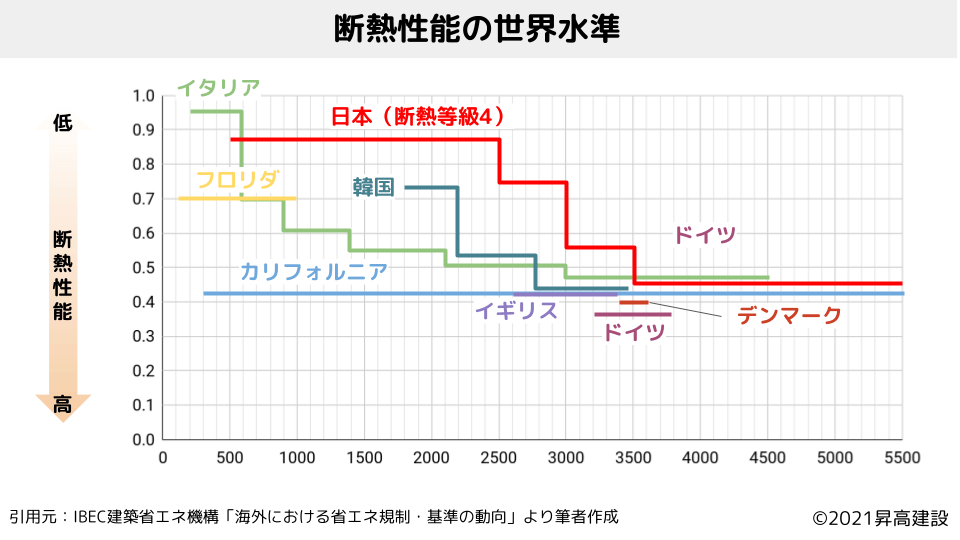

断熱等級4が妥当な基準ではないと考える理由の1つ目は「世界の断熱基準と比較して基準値が低く設定されている」からです。

たとえば、IBEC建築省エネ機構によると、等級4が世界基準値と比較してあきらかに低いとされています。※6

日本が発展途上国であったならまだしも、今や経済発展のピークを過ぎている現代の日本において、世界の基準とこれだけ大きく差があります。

つまり、住宅の性能において日本の住宅は、世界と比べるとまだまだ「後進国」と言わざるを得ない状況にあります。

理由②国も今後基準の改定を想定しているから

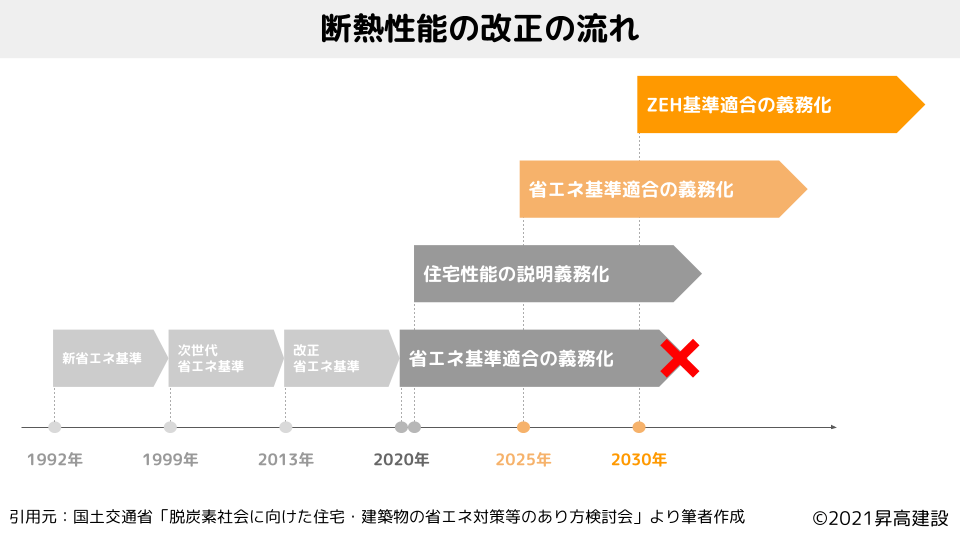

等級4があきらかに低い基準であることは、政府も認識しており、今後改善していくことを想定しています。

たとえば、国土交通省は「2030年時点で、ZEH(等級4よりも高い基準)の住宅を標準的な住宅とする」ことを目標に掲げています。

また具体的には、次のような住宅性能の義務化が検討されています。

脱炭素社会に向けた省エネ住宅のあり方※7

- 2025年・・・すべての住宅で省エネ基準(等級4)の適合を義務化する

- 2030年・・・すべての住宅でZEH基準の適合を義務化する

つまり、今後2025年には等級4が義務化され、2030年ごろにはZEH基準まで最低ラインが引き上げられる予定になっているということです。

【結論】等級4は現時点で国が設定できる最低ライン

上に述べたように、断熱等級4は決して高い基準ではなく、世界基準では最低ライン以下とも読み取れます。

そして国もまた積極的に断熱性能の最低ラインの引き上げを進めようとしています。

これらのことから、筆者は「断熱等級4が基準として妥当ではない」≒「多くの人にとって寒い家になる可能性が高い」と考えます。

では、なぜ現行の基準がいまだに高い基準へと改定されないのでしょうか?

この謎を解くためには、断熱性能の基準がどのようにして設定されてきたのかを理解しておく必要があります。

住宅の省エネルギー基準は、次のような流れで数回にわたって改正が行われきました。

そして2020年には、断熱等級4(平成25年基準)が義務化されることが予定されていました。

しかし、2018年に入って義務化が見送りとなり、「住宅性能の説明義務化」へ変更されました。※8・9

その結果、世界よりもあきらかに低い基準である「等級4」すら、現時点の日本では義務化されていないというのが現状です。

そして義務化を見送った理由として、次のような理由を述べられています。

断熱等級4の義務化が見送られた理由

- (1)事業者によって住宅レベルにばらつきがあるから

- (2)デザイン重視の建築家がデザインの制限を受けることになるから

- (3)建築主の金銭的な負担が大きくなるから

つまり、「断熱性能の最低基準を作らない方が、みんなにとっていいよね」と国が判断したということです。

では、果たして最低基準が設けられていないことは、家を建てる人にとって良い状態だと言い切れるのでしょうか?

この質問に対する答えもまた、個人によって意見が大きく分かれることになるでしょう。

断熱等級4以下の断熱性能で家を建てるメリット・デメリット

上に述べたように、筆者の意見としては「断熱等級4は基準として不十分で、多くの人にとって寒いと感じる家になる」と考えます。

この意見を踏まえて上で、断熱等級4以下の断熱性能で家を建てるメリット・デメリットについて見ていきましょう。

断熱等級4以下の断熱性能で家を建てるメリット

- 初期コストが安い

- デザインが制限されない

- 住宅会社の選択肢が多くなる

断熱等級4以下の断熱性能で家を建てることのメリットは「コストと選択肢」でしょう。

たとえば家の断熱性能をあまり意識しなければ、間取りやデザインはより自由に選ぶことができます。

また住宅会社選びでは選択肢が多くなり、比較的安価なコストで家を建てることができます。

断熱等級4以下の断熱性能で家を建てるデメリット

- 賃貸暮らしよりも光熱費が高くなる可能性がある

- 家族の健康が危険にされされる

- 将来的に売りにくい家になる

断熱等級4以下の断熱性能で家を建てるデメリットは、「光熱費が高くなり、健康的な生活が損なわれてしまう」ことでしょう。

また省エネ化が加速している現在において、住宅性能が低い家は将来的に売却しにくい不人気物件になることは避けられないでしょう。

断熱等級4超の断熱性能で家を建てるメリット・デメリット

もし断熱等級4超の断熱性能で家を建てた場合には、どのようなメリット・デメリットが考えられるでしょうか?

断熱等級4超の断熱性能で家を建てるメリット

- 睡眠の質が上がり健康的な生活になる

- 税制優遇や補助制度を利用してお得に建てられる

- 住宅ローンの金利が安くなる

- 光熱費が安くなり家計への負担が減る

- 将来的にも中古物件として売りやすい

断熱等級4超の家を建てて、「暖かい」と感じながら生活することができれば、健康的な生活になるでしょう。

たとえば睡眠の質が上がることで、日中には高い生産性を維持することができます。

その結果、仕事が早く片づけられて、家族や友人と過ごす時間を増やすことができるかもしれません。

さらにある程度の性能が確保できれば、固定資産税や住宅ローンでの軽減措置を受けられるので、金銭的なメリットも考えられます。

そして省エネ性能が高い住宅は、将来的に売却もしやすい中古物件になるでしょう。

断熱等級4超の断熱性能で家を建てるデメリット

- 初期コストが高い

- デザインが制限される

- 住宅会社が限られる

- 家づくりに時間がかかる

断熱等級4超の断熱性能で家を建てるデメリットは、「コストと選択肢の制限」です。

たとえば、断熱性能を上げるためには、窓の位置や大きさ、壁の厚みなどのさまざまな制限を受けることになります。

そのため、デザインを重視した間取りの家は建てにくく、住宅会社の選択肢も限られます。

そして何より、断熱等級4超の断面性能を目指して高性能住宅を建てようとすると、初期コストが高く、家づくりに時間がかかります。

寒くない家を建てるために必要なこと

断熱性能を上げることで、健康的で快適な生活を実現しやすくなります。

ただし注意しておきたいのは、「高断熱だけで快適な家にはならない」ということです。

断熱と合わせて、以下の3つのポイントを押さえておくことで、快適な家を実現することができます。

寒くない家を実現するポイント

- ①気密性能

- ②調湿

- ③日射取得・日射遮蔽

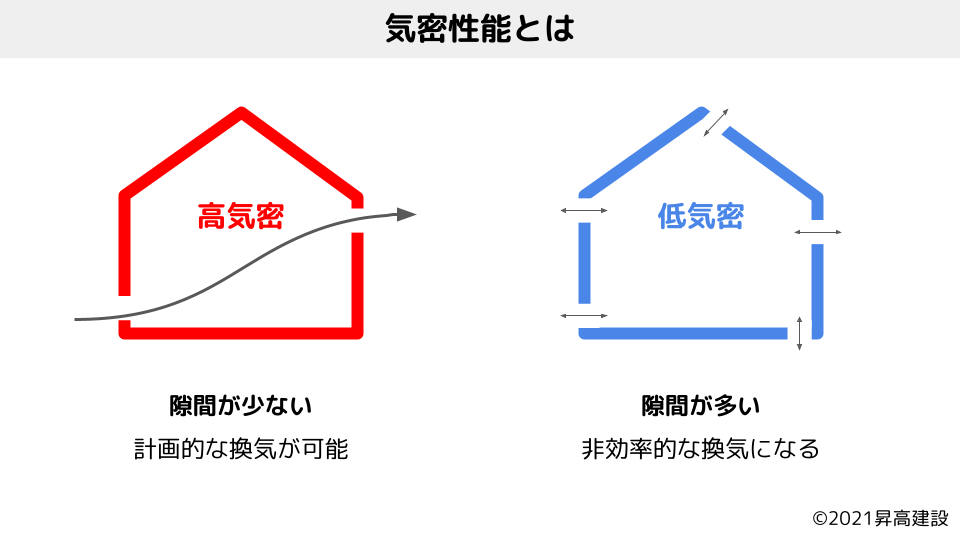

寒くない家のポイント①気密性能

快適な家を実現するための1つ目のポイントは、「気密」です。

気密と聞くと「密閉されていて息苦しい」とイメージする方もいるでしょう。

しかし住宅の場合、気密が高いほど計画的に換気ができるので、熱を外に逃がさずに、暖かく新鮮な空気だけを取り込むことができます。

気密性能を計る指標として一般的に使われるのは「C値」です。

なので、断熱性能の指標である「U値」と合わせて気密性能の「C値」もしっかりと理解しておくことをおすすめします。

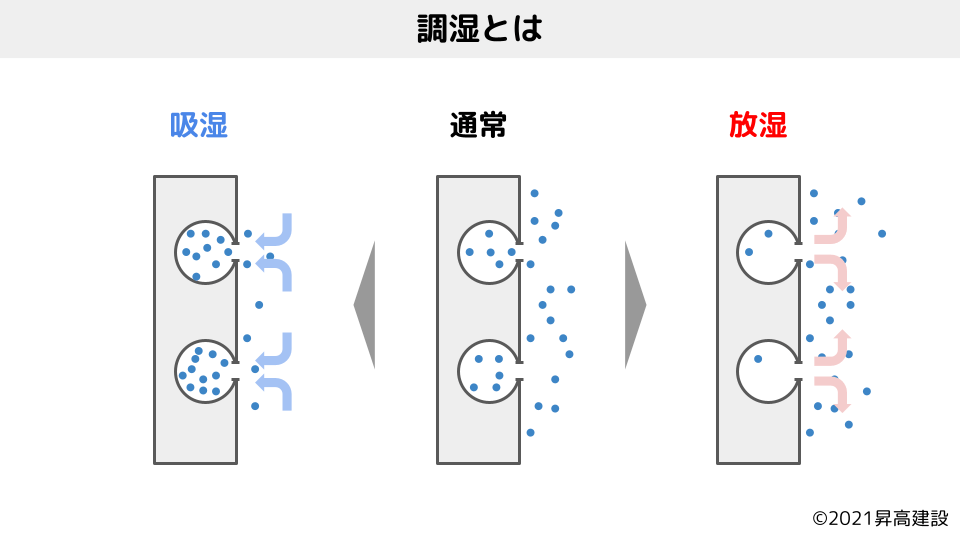

寒くない家のポイント②調湿

快適な家を実現するための2つ目のポイントは「調湿」です。

高気密・高断熱な住宅を実現することで、部屋の温度が一定に保たれるようになります。

このとき温度と合わせて、湿度もまた一定に保つことができれば、さらに快適な部屋になります。

そのために必要なのが「調湿」です。

たとえば珪藻土の塗り壁や無垢材フローリングなどが調湿効果があるとされており、これらを使用した内装にすることで湿度が安定しやすくなります。

なので、断熱・気密と合わせて、調湿についても押さえておくことをおすすめします。

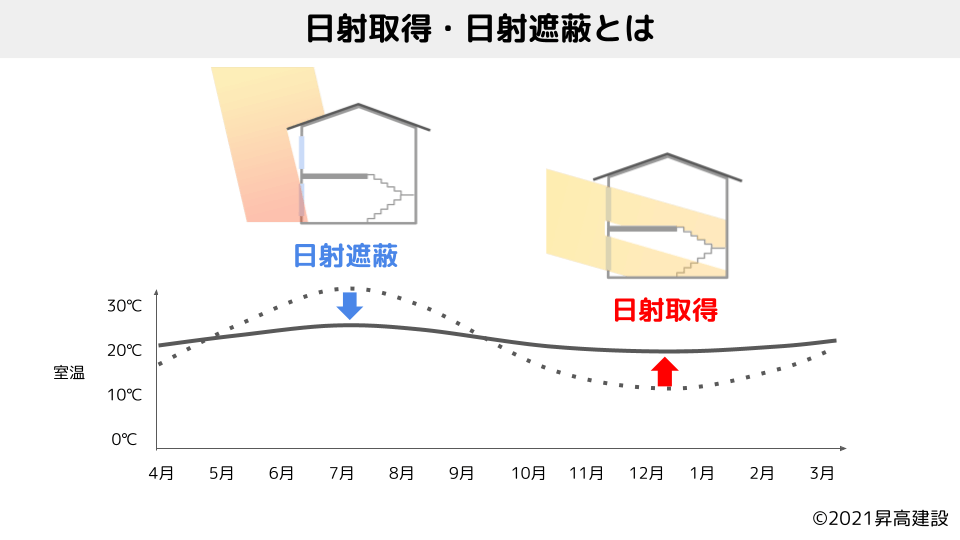

寒くない家のポイント③日射取得・日射遮蔽

快適な家を実現するための3つ目のポイントは「日射取得・日射遮蔽」です。

高断熱・高気密は温度変化が少ない部屋になるので、日射を活かして次のようになるべく冷暖房を使わず、自然エネルギーだけで快適な温度を保つことができます。

日射取得・日射遮蔽とは

- 日射取得・・・冬場の日射を利用して室内温度を上げること

- 日射遮蔽・・・夏場の日射をカットして、室内温度が上がらないようにすること

このように、冬場の日射取得と夏場の日射遮蔽を行うことで、より安い光熱費で一年中快適な部屋を実現することができます。

広島県福山市で注文住宅を建てるなら昇高建設へ

昇高建設は広島県福山市・府中市・三原市・世羅町を中心に、備後地方の家づくりをサポートする会社です。

これまで地域の方々からたくさんのご支持をいただき、創業から50年以上を迎えることができました。

昇高建設では、高気密・高断熱の注文住宅の設計・施工を行っており、最新設備を取り揃えたモデルハウスも公開しています。

備後地方で家づくりを検討されている方は、ぜひ昇高建設へご気軽にご相談ください。

まとめ

今回は「断熱等性能等級」について詳しく解説しました。

こちらの記事の内容を簡単にまとめます。

断熱等性能等級とは

- 断熱等性能等級(通称、断熱等級)とは、「住宅の品質確保の促進等に関する法律(いわゆる品確法)」のなかで定められた断熱に係る指標のこと

断熱等性能等級の地域区分とは

- 地域区分とは、暖房度日によって定義される値で地域の寒さ別にエリア分けしたときの区分のこと。

- 日本には現在地域1~地域8までの計8地域がある。

断熱等級4のUA値

- 地域1~2(北海道)・・・0.46W/㎡

- 地域3(青森県など)・・・0.46W/㎡

- 地域4(長野県など)・・・0.56W/㎡

- 地域5~6(東京県など)・・・0.75W/㎡

- 地域7(鹿児島県など)・・・0.87W/㎡

- 地域8(沖縄県など)・・・基準値なし

断熱等性能等級5は存在するのか?

- 等級5は存在しない。だたし一次エネルギー消費等級には等級5がある。

断熱等性能等級と合わせて覚えておくべき3つの基準

- 認定低酸素基準

- ZEH、ZEH+基準

- HEAT20G1~G3

断熱等性能等級4は寒い・寒くない論争に対する考え方

- 断熱等級4の家が寒いと感じる人もいれば、寒くないと感じる人もいる。

- 国際的な基準で見ると、等級4はあきらかに低い基準である。

- 等級4が低い基準であることは、国も認識している。

- 国は、将来的な住宅性能の水準向上の目標を掲げている。

- ただし、さまざまな問題からなかなか基準の改定が行われていない。

⇒「断熱等性能等級4は多くの人にとって、十分とはいえない基準であり、寒いと感じる人が多い」と筆者は考える。

断熱等級4以下の断熱性能で家を建てるメリット

- 初期コストが安い

- デザインが制限されない

- 住宅会社の選択肢が多くなる

断熱等級4以下の断熱性能で家を建てるデメリット

- 賃貸暮らしよりも光熱費が高くなる可能性がある

- 家族の健康が危険にされされる

- 将来的に売りにくい家になる

断熱等級4超の断熱性能で家を建てるメリット

- 睡眠の質が上がり健康的な生活になる

- 税制優遇や補助制度を利用してお得に建てられる

- 住宅ローンの金利が安くなる

- 光熱費が安くなり家計への負担が減る

- 将来的にも中古物件として売りやすい

断熱等級4超の断熱性能で家を建てるデメリット

- 初期コストが高い

- デザインが制限される

- 住宅会社が限られる

寒くない家を建てるために必要なこと

- ①気密性能・・・気密性を高めることで熱が逃げにくい室内になる

- ②調湿・・・室温と合わせて湿度を一定に保つことで快適な室内になる

- ③日射取得・日射遮蔽・・・日射を活用して省エネルギーで快適な室内になる

参考文献・出典

※1 国土交通省 「住宅の品質確保の促進等に関する法律の概要」

※2 一般社団法人日本サステナブル建築協会「住宅の省エネルギー基準」

※3 一般財団法人IBEC建築省エネルギー機構「住宅の省エネルギー基準」

※4 経済産業省資源エネルギー庁「ZEHの定義(改訂版)戸建住宅」

※5 HEAT20公式サイト「2020年を見据えた住宅の高断熱化技術開発委員会」

※6 一般財団法人IBEC建築省エネルギー機構「海外における省エネ規制・基準の動向」

※7 国土交通省「脱炭素社会に向けた住宅・建築物の省エネ対策等のあり方検討会」

※8 国土交通省「今後の住宅・建築物の省エネルギー対策のあり方について」

※9 国土交通省「ご注文は省エネ住宅ですか?」