家の平均坪数はどのくらい?世帯人数や坪数別の快適な広さ

こんにちは、ゆうすけです。

今回は「家の広さ」について詳しく解説します。

新築住宅を建てるとき、「どれくらいの広さがいいのかな?」と悩む方が多いでしょう。

広い家はゆったりとした生活ができますが、それだけ建設費や維持費が高くなります。

さらに、子育てを終えて老後生活を迎えると、「広すぎる家」はかなり生活の負担にもなります。

そこで今回は「一戸建ての家を建てる方」向けに、家の広さでチェックしておくべきことを解説します。

こちらの記事を読むことで、次のようなことが分かります。

- 家の平均的な広さは建て方によって違う

- 家の平均坪数は年々小さくなってきている

- 家の平均坪数は都心部ほど小さい

- 家は広さよりも質?坪単価は上がっている

- 30坪・35坪・40坪の家はどれくらいの広さ?

- 家の広さや大きさについてよくある質問Q&A

家の平均的な広さは建て方によって違う

まず最初に覚えておきたいことは、「家の広さは建て方によって違う」ということです。

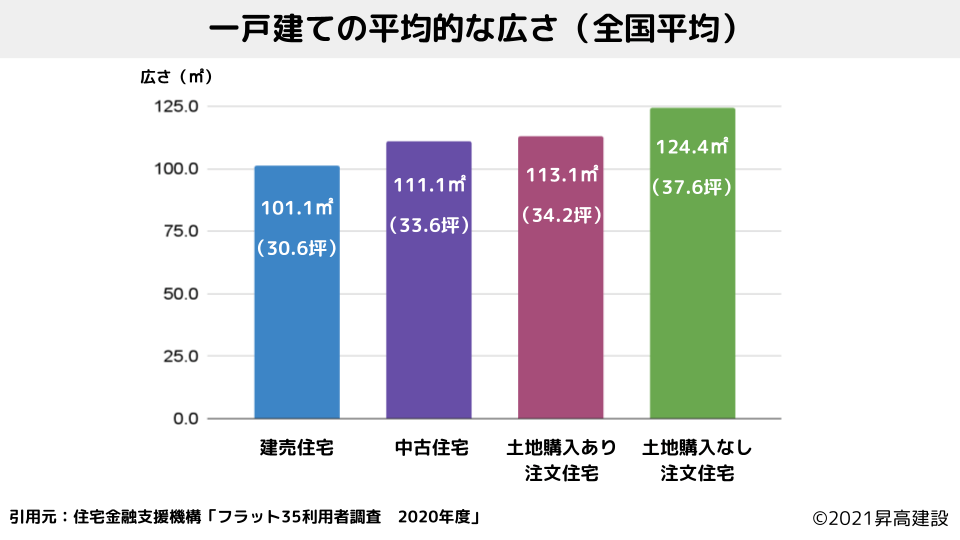

たとえばフラット35利用者の調査データによると、土地購入なし注文住宅・土地購入あり注文住宅・中古戸建・建売住宅の平均的な広さは次のようになります。

2020年度時点での家の平均的な広さ※1

- 注文住宅の広さ:110㎡~130㎡(33坪~40坪)

- 建売住宅の広さ:100㎡程度(30坪)

最も広い住宅は「土地購入なしの注文住宅」で、これは両親から相続した土地に家を建てる場合などが該当します。

そして土地購入あり・なしで広さを比べてみると、およそ4坪(8畳)分の開きがあります。

このように家の建て方(注文なのか建売なのか、土地を購入するのかしないのか)によって平均的な広さが違います。

家の平均坪数は年々小さくなってきている

さらに家の広さについて覚えておくべきことは、「年々家のサイズが小さくなっている」ということです。

先述の同調査によると、2010年~2020年にかけて住宅面積が小さくなっていることが明らかにされています。※1

家が小さくなる傾向は、特に「新築注文住宅やマンション」で見られます。

このように家のサイズが小さくなる原因として考えられるのは、「世帯人数が少なくなっている」ことです。

同調査から直近10年間の世帯人数の変化について見てみると、世帯人数4人の割合が減り、世帯人数2~3人の割合が増加しています。※1

このことから、家族3人の時点で家づくりを始めたり、老後夫婦2人のセカンドハウスを建てる方が増えていると考えられます。

家の広さに迷っている場合は、最近の傾向として「コンパクトな家」が増えていることも理解しておきましょう。

家の平均坪数は都心部ほど小さい

家の広さは時代や生活スタイルによって変化するものですが、地域によっても違いがあります。

都心部などの地価が高い地域では大きな土地が少ないため、三階建てのような縦に積まれた住宅が多いです。

たとえば2020年度の土地購入あり注文住宅では、東京都の家がもっとも広く、富山県の家がもっとも狭くなっています。※1

このように地域によっても、平均的な広さが違います。

なので自分の住む地域に適した広さの家を建てるためには、、自宅近くにある住宅展示場やモデルハウスに足を運んでみて、空間的に体験してみることをおすすめします。

また自分の地域ではめったに建てられないような広さの住宅を建てようとすると、土地探しも難航しやすいです。

なので家の広さを決めるときには、土地の広さにも注意してみてください。

家は広さよりも質?坪単価は上がっている

家の広さについて考えるとき、「年々坪単価が上がっている」ことにも注意しておくべきでしょう。

坪単価とは、1坪あたりの建設費用のことです。

(坪単位について知りたい方はこちらをクリック)

同調査によると、近年の傾向として「住宅購入のための所有資金が上昇している」ことが分かっています。※1

実際に土地購入ありの注文住宅や分譲マンションでは、平均値が4000万円を超えています。

家のサイズが小さくなり、購入金額が高くなるということは単位あたりの単価が上がっている、つまり「坪単価が上がっている」ということです。

坪単価が上がる要因はさまざまですが、その1つの原因に「住宅性能が高くなっている」ことが考えられます。

近年の住宅は、高気密・高断熱・高耐震化が進んでおり、「家の量(広さ)よりも暮らしの質」を求める傾向があります。

このように家の広さについて考えるとき、量と質のバランスを考えることも大切です。

30坪・35坪・40坪の家はどれくらいの広さ?

先述のように、家の広さは時代の変化や地域特性に影響されますが、一般的な住宅ならば30坪~60坪の広さで住宅を建てる方が多いでしょう。

なのでここでは、延床面積30坪・35坪・40坪の家の広さについて見ていきましょう。

一戸建て30坪の住宅は家族3人~4人におすすめの広さ

延床面積30坪の家は、家族3人~4人が一緒に暮らせる広さです。

30坪を㎡に変換すると、およそ99㎡になります。

たとえば家族3人が暮らす二階建ての家を建てる場合、44畳(22坪=約72㎡)の広さが必要になります。

家族3人が快適に暮らせる最低限の広さ44畳(22坪=約72㎡)

- LDK:16畳

- 主寝室:6畳

- 子供部屋:6畳

- 玄関:2畳

- 階段:3畳

- お風呂:2畳

- 洗面室:2畳

- 1Fトイレ:1畳

- 2階ホール:2畳

- 収納:4畳

ただし家族4人の家では、子供部屋や2階トイレ、玄関、LDKなどをもう少し広く取らないと窮屈に感じやすいので、30坪前後の広さがおすすめです。

またこのとき、延床面積30坪の家を建ぺい率60%の土地に建てる場合、50坪以上の土地が必要になります。(建ぺい率について詳しく知りたい方はこちらをクリック)

一戸建て35坪の住宅は家族4人~5人におすすめの広さ

家族4人~5人で暮らす場合、35坪程度の一戸建てがおすすめです。

たとえば家族5人が暮らす二階建ての家を建てる場合、66畳(33坪=約110㎡)の広さが必要になります。

家族5人が快適に暮らせる最低限の広さ66畳(33坪=約110㎡)

- LDK:20畳

- 主寝室:6畳

- 子供部屋:8畳(4.5畳×2)

- 和室:4.5畳

- 玄関:3.5畳

- 階段:3畳

- お風呂:2畳

- 洗面室:3畳

- トイレ:2畳(各階)

- 2階ホール:4畳

- 収納:10畳

このような家の場合、4.5畳の和室は客間や一番小さい子どもの勉強スペースとして利用することになります。

だたし異性や年の離れた兄弟姉妹がいて、「思春期には子どもにそれぞれの個室を用意したい」を思うと、35坪以上の広さが必要になることもあります。

このとき子供部屋を大きく取りすぎて、子供が独立した後に使わない部屋ができて、老後の負担が大きくなることに注意が必要です。

一戸建て40坪以上の住宅は家族6人~8人におすすめの広さ

家族6人~8人程度の大家族や二世帯家族場合、40坪以上の広さがおすすめです。

たとえば親世帯2人と子世帯4人の計7人家族で暮らす場合、完全分離型の二世帯住宅では次のような広さが必要になります。

親世帯2人の家の広さ32畳(18坪=約60㎡)

- LDK:16畳

- 主寝室:6畳

- 玄関:2畳

- お風呂:2畳

- 洗面室:2畳

- 1Fトイレ:1畳

- 収納:3畳

子世帯4人の広さ46畳(24坪=約80㎡)

- LDK:18畳

- 主寝室:6畳

- 子供部屋:8畳(4.5畳×2)

- 玄関:2畳

- 階段:3畳

- お風呂:2畳

- 洗面室:2畳

- 1Fトイレ:1畳

- 2階ホール:2畳

- 収納:4畳

合計78畳(42坪=140㎡)

二世帯住宅の場合、親世帯の子ども(子世帯から見れば親戚)たちが集まる場所も必要になるため、客間やLDを大きく取ることもあります。

このように合計6人~8人程度の家族が二世帯住宅で暮らす場合、40坪以上の広さが必要になります。

ただし、二世帯住宅でもキッチンや玄関など一部スペースを親子で共有して使う「完全共有」「部分共有」の間取りにすれば、もう少し小さな家にすることができます。

家の広さや大きさについてよくある質問Q&A

家の広さを考えるとき、「何を基準に考えればいいの?」と悩む方も多いでしょう。

そこで広さの単位や基準となる数値について見ていきましょう。

家の広さや大きさに使われる単位とは?

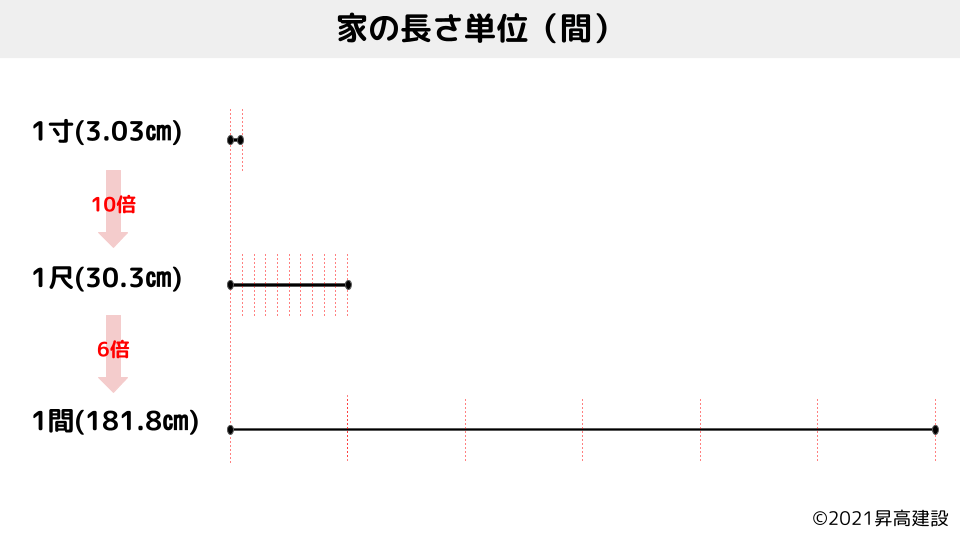

家の広さについて理解するためには、「間(けん)」という長さの単位を理解しておかなければいけません。

- 間:尺モジュールを基準とした長さの単位

現代人にとって一般的に使われる長さの単位は「m(メートル)」ですが、住宅では尺モジュールと呼ばれる昔ながらの長さ単位を用いることが多いです。

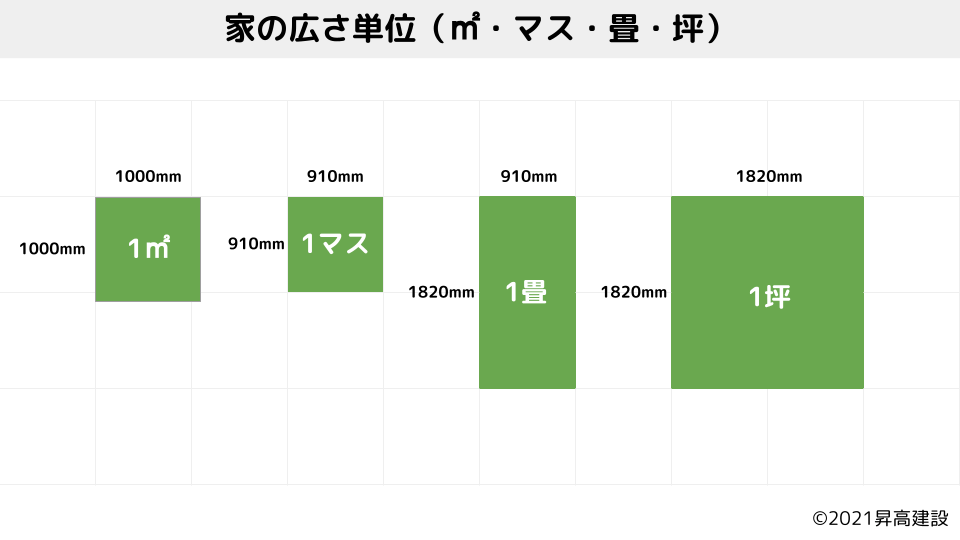

次に家の広さや大きさについて、建築不動産業界で使われる単位は主に4つです。

- ㎡:メーターモジュールに基づいた広さの単位

- 畳(帖):尺モジュールに基づいた広さの単位・畳1つ分の大きさ

- 坪:尺モジュールに基づいた広さの単位・畳2つ分の大きさ

- マス:尺モジュールに基づいた広さの単位・畳半分の大きさ

各単位あたりの広さを比較すると、次のようなイメージです。

一般的には部屋の広さを示すときは「畳(帖)」、土地や家全体の大きさを示すときは「坪」を用います。

また間取り決めでは「マス」を基準にして、柱や壁の配置を決めることもあります。

このように家を建てるためには、さまざまな単位を使うことになるので、家づくりの基礎知識として覚えておくことをおすすめします。

家の広さの単位「畳(帖)」の取り扱いには要注意

先述のように、家の広さの単位として一般的に使われている「畳」ですが、家を建てる地域によってその長さが多少変わることにも注意が必要です。

これは関東発祥の「江戸間」と関西発祥の「京間」の違いによるものです。

さらに江戸間と京間の中間の広さにあたる「中京間」や、江戸間よりも狭い「団地間」などもあります。

たとえばモデルハウス見学などで「この部屋は6畳です!」と言われても、江戸間と京間では一回り大きさが違ってくることを覚えておきましょう。

家の坪数の出し方・計算方法とは?

家や土地の広さについて計算する場合、一般的には「坪(つぼ)」という単位が使われます。

家の広さの考え方には、次の4つの数値があることを覚えておきましょう。

- 建築面積:家を真上から見下ろしたときの建物面積(投影面積)

- 延床面積:家の床がある部分の合計面積(吹き抜けや玄関ポーチを含まない)

- 施工面積:施工が必要な箇所の合計面積(吹き抜けや玄関ポーチを含む)

- 敷地面積:敷地境界選線に囲まれたエリアの広さ

また坪数は、上の述べた各面積(㎡)を3.3㎡で割ることで換算することができます。

家の坪数の目安とは?

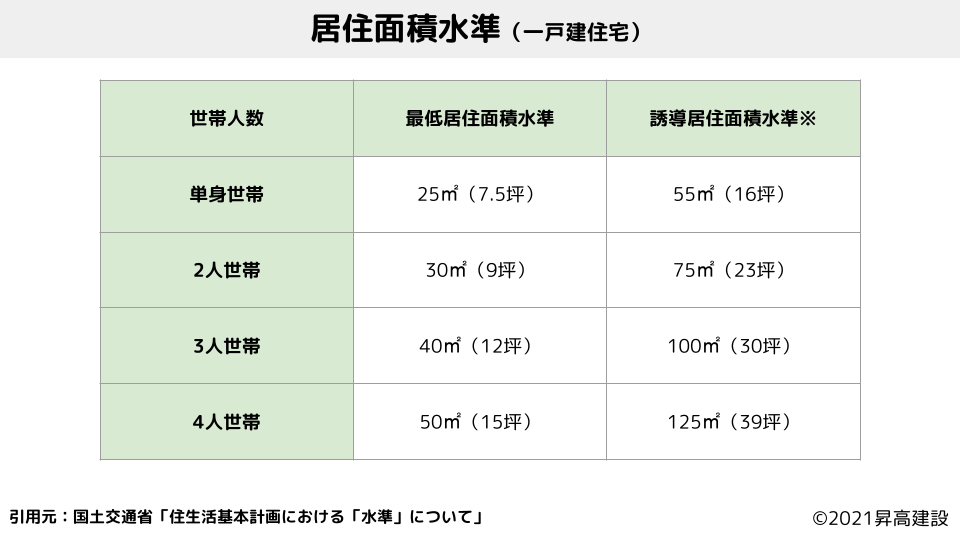

家の広さで1つの共通した目安となるのは、「居住面積水準」です。

居住面積水準とは、国民が安定したゆとりある住生活を営むことができるように、国土交通省が定めた基準です。

居住面積水準には、「これ以上の広さを確保してくださいね!」という最低居住面積水準と、「これくらいの広さがおすすめです!」という誘導居住面積水準の2つの基準があります。※2

※3~5歳児がいる場合は例外あり、詳しくはこちらから。

上の表から分かるように、大人1人あたり最低限度の広さは25㎡で、家族が増えるごとに25㎡ずつ増やしていくことを国は推奨しています。

家の広さや大きさで注意すべきこととは?

家の大きさや広さを決める時、法律的な制限があることに注意が必要です。

具体的には、次のような制限を受ける可能性があります。

- 建ぺい率:敷地に対して広すぎる家を建てさせないための制限

- 容積率:敷地に対してボリュームの大きすぎる家を建てさせないための制限

- 高さ制限:敷地に対して高すぎる家を建てさせないための制限

- 斜線制限:隣地に影を落としすぎないようにするための制限

このようにさまざまな制限によって、建物の大きさや広さはある程度制限されています。

家づくりでは基本となる知識を学び、プロの設計士と一緒に法律に適合する範囲で計画していくことが大切です。

広島県福山市で注文住宅を建てるなら昇高建設へ

昇高建設は、広島県福山市・府中市・三原市・世羅町を中心に、備後地方の家づくりをサポートする会社です。

これまで地域の方々からたくさんのご支持をいただき、創業50年以上を迎えることができました。

現在昇高建設では、高気密・高断熱な高性能住宅の設計・施工を行っており、最新設備を揃えたモデルハウスも公開しています。

備後地方で住宅購入を検討されている方は、昇高建設のモデルハウスにご来場いただき、ご気軽にご相談ください。

まとめ

今回は「家の広さや大きさ」について徹底解説しました。

こちらの記事をかんたんにまとめます。

家の平均的な広さは建て方によって違う

- 注文住宅の広さ:110㎡~130㎡(33坪~40坪)

- 建売住宅の広さ:100㎡程度(30坪)

- 注文住宅の場合、土地購入のあるなしで4坪程度の広さが変わる

家の平均坪数は年々小さくなってきている

- 注文住宅やマンションの住宅面積を小さくなっている

- 世帯人数が少なくなっていることが関係していると考えられる

- 家族3人や老後2人で家づくりをする人も増えている

家の平均坪数は都心部ほど小さい

- 家の広さは地域によって異なる

- 地価高い地域ほど家の広さは狭くなる

家は広さよりも質?坪単価は上がっている

- 住宅購入のための所有資金が増えている

- 家は小さく、住宅価格は上がっている

- 坪単価が上がり、量(広さ)よりも質を求める人が増えている

30坪・35坪・40坪の家はどれくらいの広さ?

- 一戸建て30坪の住宅は家族3人~4人におすすめの広さ

- 一戸建て35坪の住宅は家族4人~5人におすすめの広さ

- 一戸建て40坪の住宅は家族6人~8人におすすめの広さ

家の広さや大きさについてよくある質問Q&A

家の広さや大きさに使われる単位とは?

- 間:尺モジュールを基準とした長さの単位

- ㎡:メーターモジュールに基づいた広さの単位

- 畳(帖):尺モジュールの広さの単位・畳1つ分の大きさ

- 坪:尺モジュールの広さの単位・畳2つ分の大きさ

- マス:尺モジュールの広さの単位・畳半分の大きさ

家の広さの単位「畳(帖)」の取り扱いには要注意

- 江戸間、中京間、京間、団地間などのさまざまな定義がある

家の坪数の出し方・計算方法とは?

- 建築面積、延床面積、施工面積、敷地面積のそれぞれを3.3㎡で割って換算する

家の坪数の目安とは?

- 大人1人あたりおよそ25㎡の広さが最低ライン。

- 家族人数が増えれば、必要な面積も増える。

家の広さや大きさで注意すべきこととは?

- 建ぺい率、容積率、高さ制限などの法律によって建物大きさが制限される。

- 基礎知識を身につけ、設計士と一緒に家づくりを進める。

参考文献・出典

※1 住宅金融支援機構「フラット35利用者調査 2011年度~2020年度」

※2 国土交通省「住生活基本計画における「水準」について」