こんにちは、ゆうすけです。

今回は「家の寿命」について詳しく解説します。

せっかく家を建てるなら、子や孫まで受け継げる家を建てたいですよね。

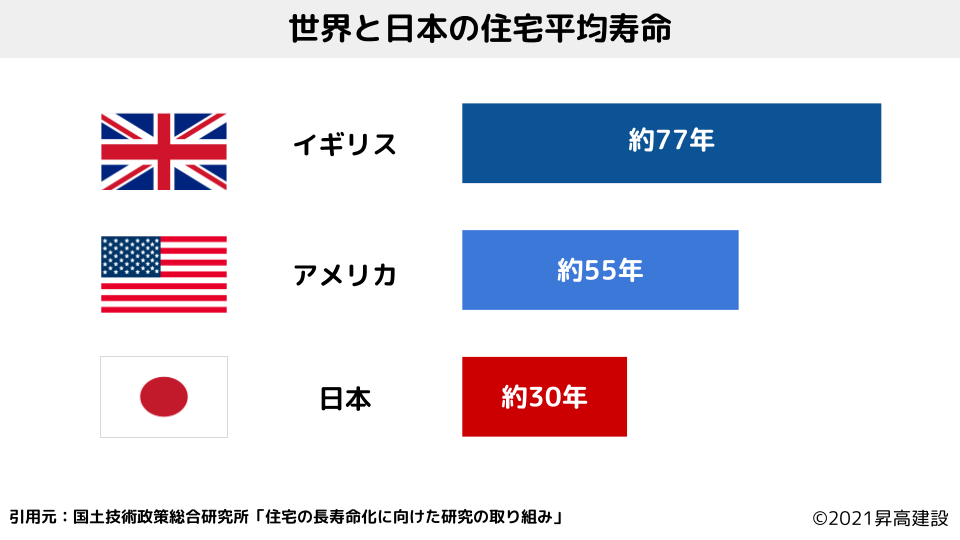

しかし残念なことに、日本の住宅は世界基準で考えるとかなり「短命」で、その寿命は22年や30年などと言われています。

ではなぜ日本の住宅がこれほどまでに短命なのでしょうか?そして、どうすれば長く住める住宅になるのでしょうか?

今回は「これから家を建てる方」向けに、家の寿命に関連するポイントを解説します。

こちらの記事を読むことで、次のようなことが分かります。

家の寿命で一般的によく使われているのは、「22年」という年数です。

しかしこれは「法定耐用年数※1」のことで、建物本来の「寿命」ではありません。

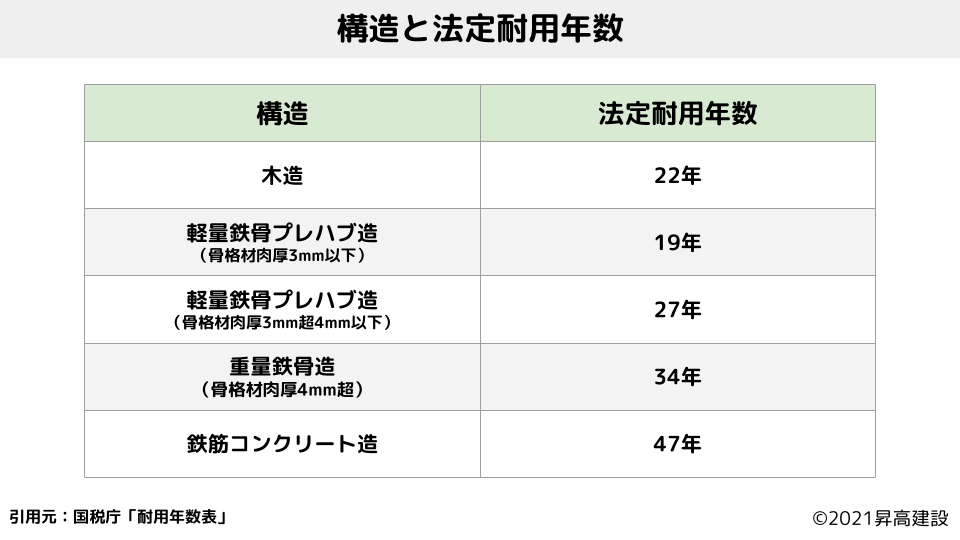

また法定耐用年数は、軽量鉄骨造なら最大27年、鉄筋コンクリート造なら47年と構造種別によって異なりますが、この数値の違いだけで「鉄骨造や鉄筋コンクリート造が木造よりも頑丈で長持ちだ」と考えることはできません。※1

実際に早稲田大学の名誉教授である小松幸夫教授が行った2005年の調査によると、木造専用住宅が54年に対して、RC造共同住宅が45年となっています。※2

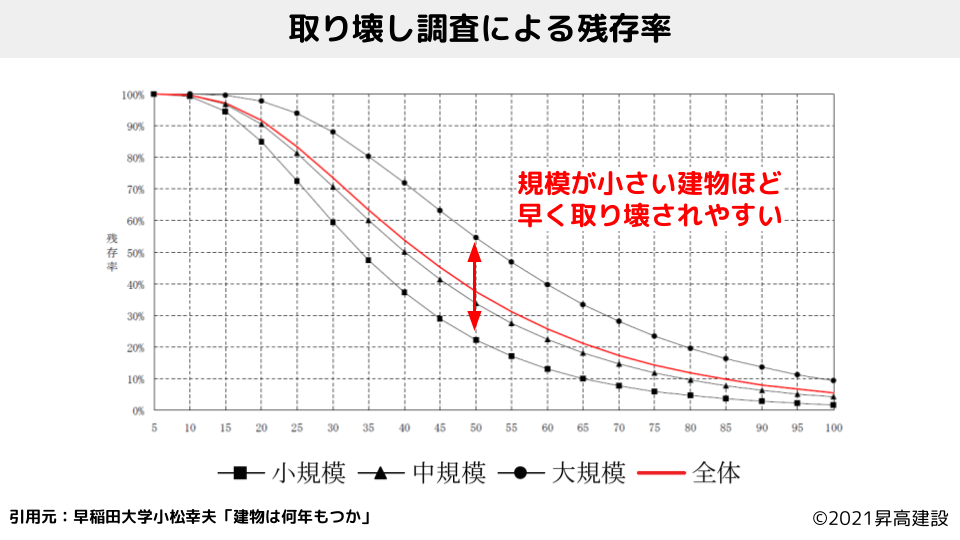

さらに住宅の規模別でみたときの「残存率(時間経過ごとにどれくらいの割合で残っているか)」は、住宅の規模によることが分かっています。

そしてこれらのことから、小松幸夫教授は次のように結論づけています。

なので「木造は30年しかもたないが、鉄筋コンクリートは60年もつ!」といった合理的な根拠のない常識にとらえれないように投げかけています。

では住宅の寿命について、どのような見方ができるのでしょうか?

ここでは住宅の寿命としてよく用いられる「耐用年数」について見ていきましょう。

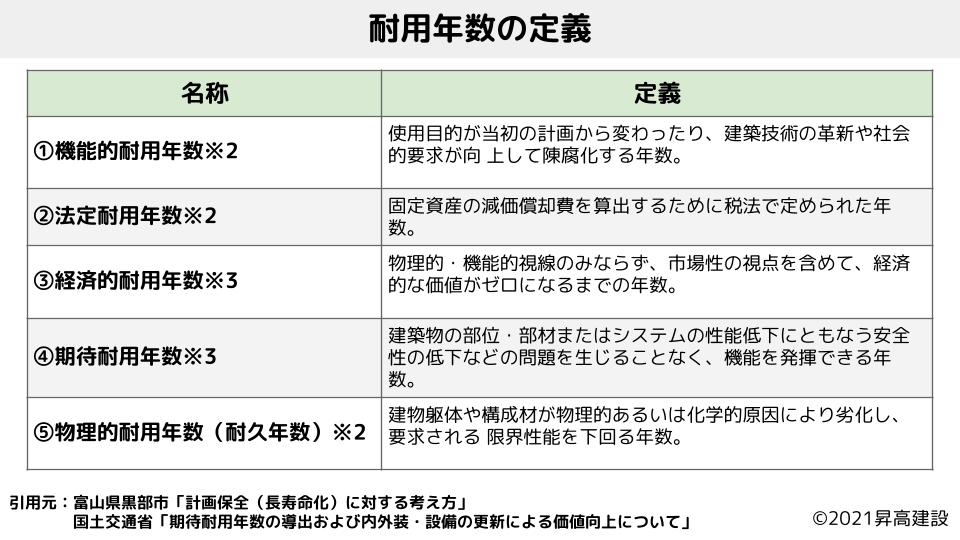

耐用年数には、具体的に5つの意味があります。※3・4

また一般的には、①<②<③<④<⑤の順で耐用年数が長くなります。

家の寿命について理解するためにも、それぞれの定義やポイントを見ていきましょう。

機能的耐用年数とは、時代の変化によって建物の機能が陳腐化するまでの年数のことです。

住宅に限らずあらゆる建築物は、誰かのために建てられる人工物です。

しかし利用者が変わったり、都市計画が変わることで当初の目的で建てられた建築物が利用者のニーズを満たせなくなることで建物が取り壊されることがあります。

法定耐用年数とは、固定資産の減価償却費の算出のために用いられる年数です。

住宅などの不動産は税法上「資産」として計上され、減価償却という仕組みで財としての価値が少しずつ減っていきます。

先述したように、住宅の法定耐用年数は構造別で定義されており、木造住宅ならば22年です。

ちなみに法定耐用年数は、これまで何度も改定されており、少しずつ短くなっています。※5

経済的耐用年数とは、建物が経済的な価値を有する年数のことです。

特に不動産鑑定士などが行う調査では「経済的残存耐用年数」を用います。

このとき、経済的耐用年数は次のように計算できます。

上の図のように、同じ工法で建てた家を同時に不動産鑑定したとしても、劣化状況が異なることで「経済的耐用年数」も違ってきます。

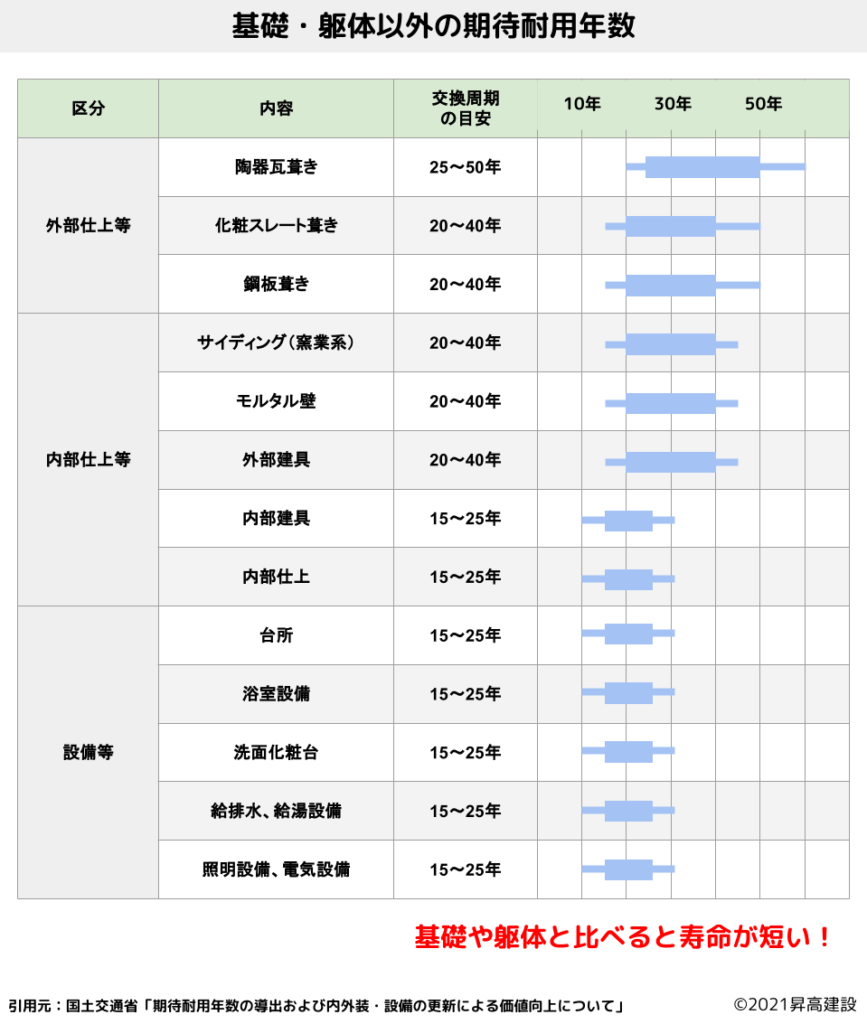

期待耐用年数とは、建築物の部位や部材が性能低下によって安全性を損なう状態になるまでの年数のことです。

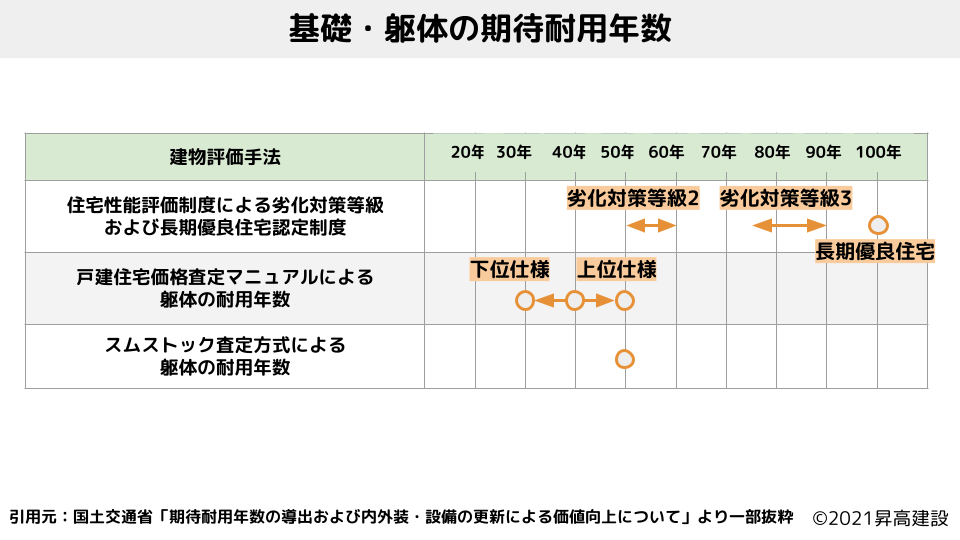

住宅の期待耐用年数は、主に(1)基礎・構造躯体と(2)基礎・構造躯体以外に分けて評価します。

木造住宅の基礎や躯体の耐用年数は、現時点では「最長100年」とされています。※4

では本当に木造の基礎や躯体が100年も持つのでしょう?

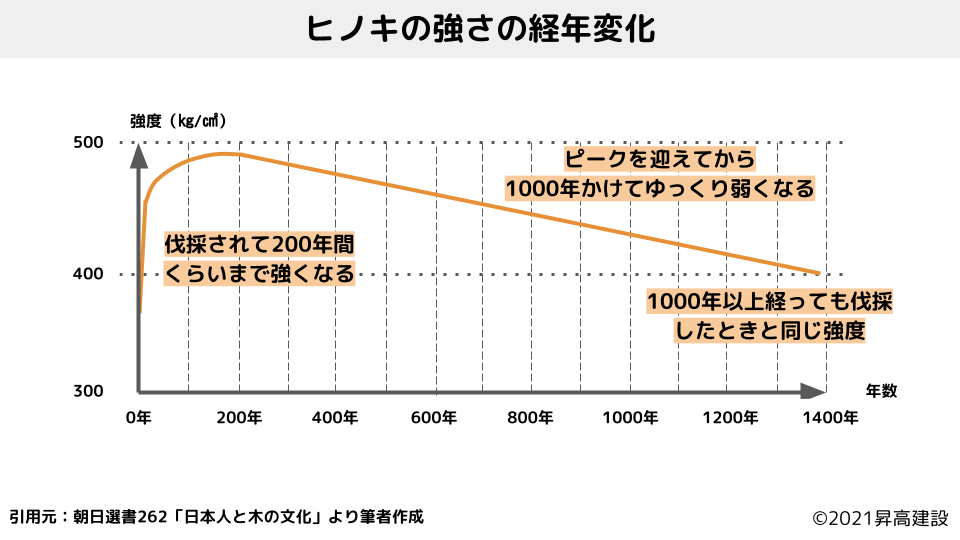

たとえば奈良や京都などの見られる寺院の中には、1400年以上も同じ躯体で支えられた木造建築物もあります。

歴史的建造物によく用いられてきた「ヒノキ」の場合、木が伐採されてから200年間は強度が増していき、その後1000年程度の時間をかけて伐採されたときの強度まで下がっていきます。※6

このような木造建築物の躯体に用いられる「木材」は、決して弱い材料ではなく、経年変化にも強い材料であると考えられます。

ただし、適切にメンテナンスしなければこれほど長く使い続けることはできません。

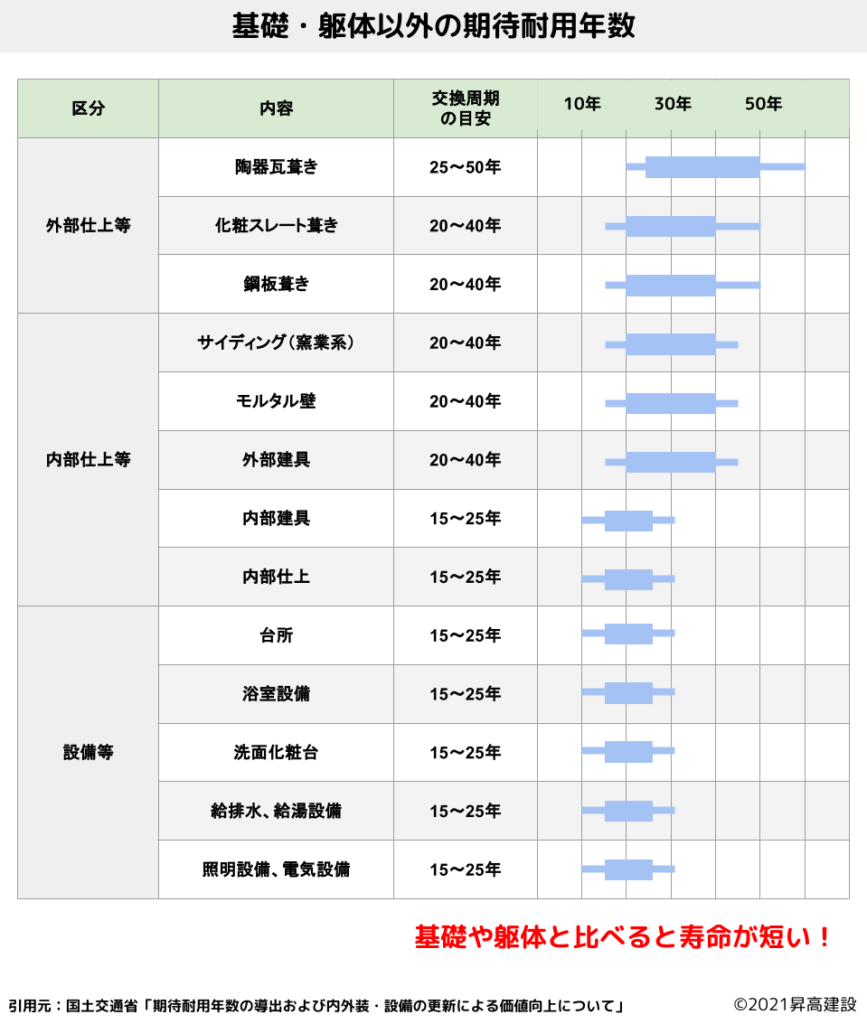

基礎や躯体以外の部位の期待耐用年数は、躯体と比べると圧倒的に短いです。※4

基礎や躯体以外の部位とは、「屋根・外壁・内部建具・設備」などです。

昔ながらの古民家などでは、瓦葺屋根や障子など1年に1度交換する建築部材もありました。

現代住宅は技術の進歩により長期間の使いつづけられる部材が増えていますが、それでもメンテナンスや交換は必要です。

特にトイレやバス、照明などの住宅設備は、およそ20年程度で交換することになります。

物理的耐用年数とは、部材が化学的な原因によって劣化して、限界性能を下回るまでの年数です。

例えば、「金属・木材の腐食」や「コンクリートの中性化」などがあります。

木材の腐食は、木材に含まれるリグニンやセルロースなどの成分を餌にする腐食菌が繁殖することで始まります。

またコンクリートの中性化は、アルカリ性のコンクリートに大気中の二酸化炭素が侵入することで起きる劣化現象です。

これらの化学的な原因はすでに解明済みのことが多く、事前にしっかりと対策することで物理的耐用年数を伸ばすことができます。

数百年も前に建てられた木造建築物がいまだに残されているにもかかわらず、木造住宅はなぜ寿命が30年と言われてしまうのでしょうか?

その理由について見ていきましょう。

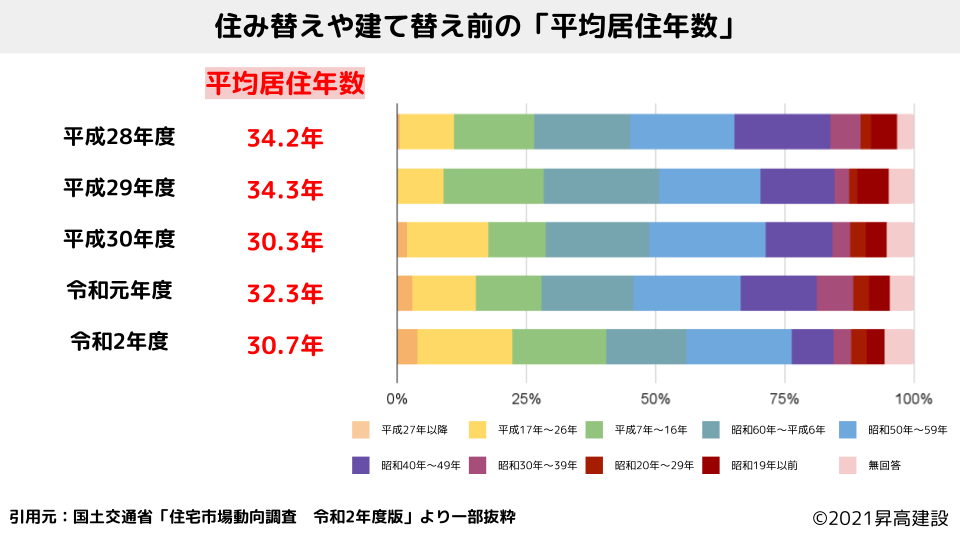

家の寿命が30年と言われる理由の1つ目は、「建て替えや住み替えのタイミング」です。

たとえば国土交通省の調査では、住み替えや建て替え前の「平均居住年数」について調査を行った結果、平均居住年数は30~34年で推移していることが分かっています。※7

つまり築30年でマイホームを住み替えたり、建て替えたりする方が多いということです。

住み替え前の持家は売却や賃貸物件になることが多いですが、この築30年という目安が一つの転換点となることから、「住宅の寿命は30年」と考える方がいます。

これがいわゆる木造住宅の「①機能的耐用年数(利用者や使用目的が変わることで迎える寿命)」にあたります。

家の寿命が30年と言われる2つ目の理由は、「基礎や躯体以外の寿命が約30年」だからです。

先述したように、木造住宅では基礎や躯体と比べて、基礎や躯体以外の部位は寿命が短く、早いもので15年程度で交換する必要があります。

また修繕費用が高くなりやすい「外壁・屋根」に使われる部材の寿命も、およそ30年程度であることから「家の寿命は30年」と考えられてしまうのです。

これがいわゆる木造住宅の「④期待耐用年数(部位・部材の劣化による寿命)」です。

家の寿命が30年と言われる3つ目の理由は、「現行の建築基準法に適合できない」ためです。

たとえば中古物件をリフォームして床面積を増築する場合、地域によって建築確認申請を行わなければいけないケースがあります。

このとき、増築部分だけでなく既存部分も現行の建築基準法を満たしていなければ、建築許可がおりません。

なので、増築工事の許可がおりず、仕方なく取り壊さるケースがあります。

このように法律的な規制によって、「家の寿命は30年」と考えられてしまうこともあります。

特に建物の耐震基準は1981年と2000年の2回で大きく改正されており、築20年以上の中古住宅などで見られる問題です。

ちなみに、現行の建築基準法に適合できていない中古物件を「既存不適合建築物」と呼び、更地に戻しても新しく建築できない物件を「再建築不可物件」と呼びます。

もし中古住宅の購入を検討している場合には、既存不適合建築物と再建築不可能物件には十分に注意してください。

ここまで「家の寿命が30年」と言われる理由について解説しました。

話をまとめると、次のようになります。

理由①建て替え・住み替えのタイミングが30年前後

理由②基礎や躯体以外の部位(設備や屋根外壁)の寿命が約30年

理由③建築基準法不適合により建て替えざるを得ない

先述のようにさまざまな理由から、「日本の木造住宅の寿命は30年だ」と考えています。

しかし、実際には築30年以降の中古物件があるように、30年経っていてもバリバリ現役の中古物件もあります。

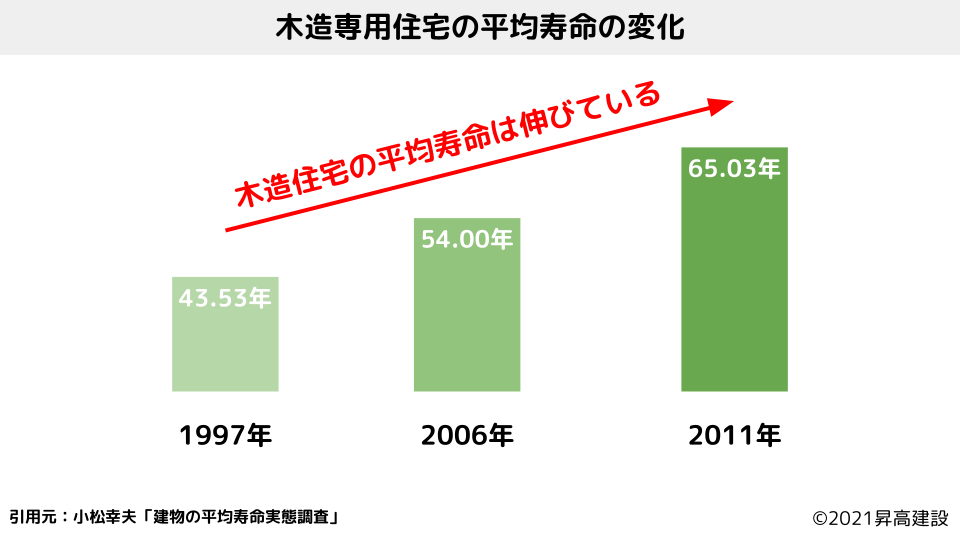

実際に小松らが行った調査によると、木造住宅の平均寿命は2011年時点で「65.03年」となっています。※8

また同調査は1997年と2006年にも同様の調査を行っており、それぞれの調査結果を比較すると、10年間で寿命が約10年ずつ伸びています。

このように木造住宅の寿命は、一般的なイメージと実態がかけ離れていることも理解しておきましょう。

ここまで述べたように日本の木造住宅の寿命について、さまざまな見方ができます。

一般的なイメージとなっている住宅寿命「30年」という数字は世界基準で考えるとかなり低いです。

特に日本のように成熟期を迎えた先進国では、住宅の長寿命化が進んでおり、明らかに日本の住宅だけが取り残されています。

たとえばアメリカの住宅寿命は55年、イギリスでは77年と試算されています。※9

このことから、日本の木造住宅がいかに「短命」であるか分かります。

ただし成熟期を迎えた日本でも、他の先進国と同様に住宅の長寿命化が始まっています。

これからの家づくりでは、長く良いものを使いづづけて孫の代まで受け継げる資産にすることが大切です。

そのためには、次のような点を意識しながら長寿命な家を建てる必要があります。

住宅の長寿命化が少しずつ進んでいる日本で、100年住める家と謳われて国や自治体が推奨しているのが「長期優良住宅」です。

長期優良住宅の認定を取ることで、住宅ローンの金利を下げたり、固定資産税や都市計画税を下げることもできます。

ただし長期優良住宅を取るためには、施工費や材料費などが上がり、申請に時間や手間もかかります。

そして10年ごとに点検を行い、必要に応じて調査・修繕・改良を行わなければいけません。

このように住宅の寿命を伸ばして、長く使いづづけるためには住まい手の時間やコストが必要になることを理解しておきましょう。

ここまでの話をかんたんにまとめます。

そしてここまで話したことは、あくまでも平均的な数値を見た場合の話です。

実際の家の寿命は、住まい手の「建て方」や「住まい方」にゆだねられています。

寿命の長い家に住むためには「使い捨てではなく、良い物を長く使いつづけよう」という意識がとても大切です。

昇高建設は広島県福山市・府中市・三原市・世羅町を中心に、備後地方の家づくりをサポートする会社です。

これまで地域の方々からたくさんのご支持をいただき、創業から50年以上を迎えることができました。

昇高建設では、高気密・高断熱の注文住宅の設計・施工を行っており、最新設備を取り揃えたモデルハウスも公開しています。

備後地方で家づくりを検討されている方は、ぜひ昇高建設へご気軽にご相談ください。

今回は「家の寿命」について徹底解説しました。

こちらの記事をかんたんにまとめます。

住宅の寿命「耐用年数」の5つの意味

①機能的耐用年数

②法定耐用年数

③経済的耐用年数

④期待耐用年数

⑤物理的耐用年数(耐久年数)

家の寿命が30年と言われる理由

理由①建て替え・住み替えのタイミングが30年前後

理由②基礎や躯体以外の部位(設備や屋根外壁)の寿命が約30年

理由③建築基準法不適合により建て替えざるを得ない

世界基準で考えると日本の木造住宅は短命

長寿命な家を建てるためには

木造で100年住める家とは

参考文献・出典

※1 国税庁「耐用年数表」

※2 小松幸夫「建物は何年もつか」

※3 富山県黒部市「計画保全(長寿命化)に対する考え方」

※4 国土交通省「期待耐用年数の導出および内外装・設備の更新による価値向上について」

※5 一般社団法人木を活かす建築推進協議会「木造建築の耐用年数」

※6 朝日選書262「日本人と木の文化」

※7 国土交通省「住宅市場動向調査」

※8 小松幸夫「建物の平均寿命実態調査」

※9 国土技術政策総合研究所「住宅の長寿命化に向けた研究の取り組み」

418BASE/昇高建設株式会社 〒726-0023 広島県府中市栗柄町418

モデルハウス・完成物件の見学や資料請求などお気軽にご相談ください。