木造と鉄骨造の違いとは?耐震性や値段について解説

こんにちは、ゆうすけです。

今回は「木造と鉄骨造の違い」について解説します。

地震大国の日本で家を建てるとき、「どんな構造にすればいいのかな?」と悩みますよね。

建物の構造に使われる素材には、主に「木材・金属・コンクリート」の3種類があります。

そのなかでも、木造はコストが安いというイメージがあるでしょう。

一方、マンションやビルなどにも使われている鉄骨造や鉄筋コンクリート造は、「地震に強い」とイメージされる方が多いでしょう。

そこで今回は「これから家を建てる方」向けに、建物の構造について詳しく解説します。

こちらの記事を読むことで、次のような内容が分かります。

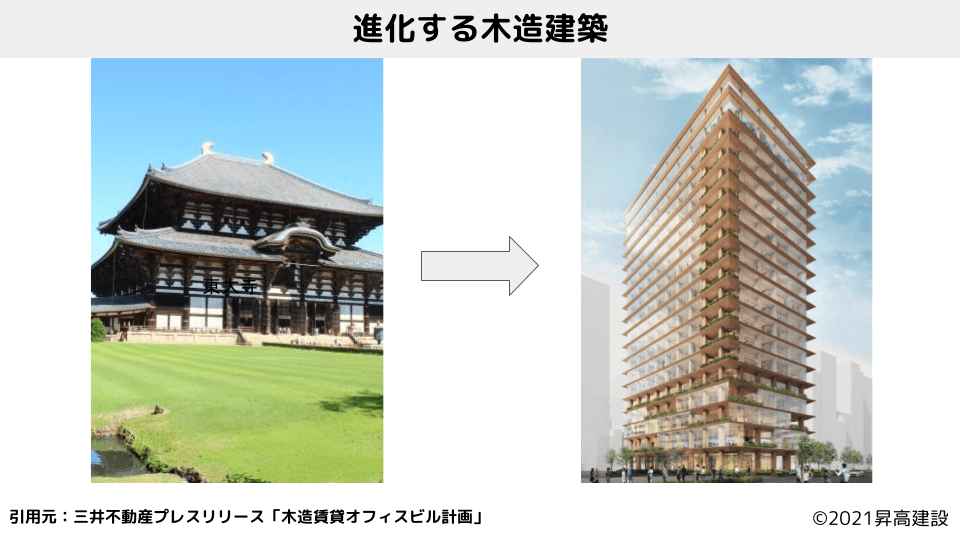

木造が注目される時代が再び

木造といえば、東大寺大仏殿など、伝統的な建築物にも使われている構造です。

しかし現代都市では、鉄筋コンクリート造や鉄骨造のビルが立ち並んでいることから、「木造は地震や火災に弱い構造なのでは?」と思う方もいるでしょう。

ところが近年の日本では、「木造」が再注目されています。

たとえば、2025年ごろには地上17階建ての木造の高層ビルが計画されています。※1

また、平成30年度に建てられて低層公共建築物のうち、約90%は木造となっており、政府も積極的に「建物の木造化を進めている」ことが分かります。※2

このように、「鉄骨造・鉄筋コンクリート造」に変わる構造として、「木造」が再び注目されはじめています。

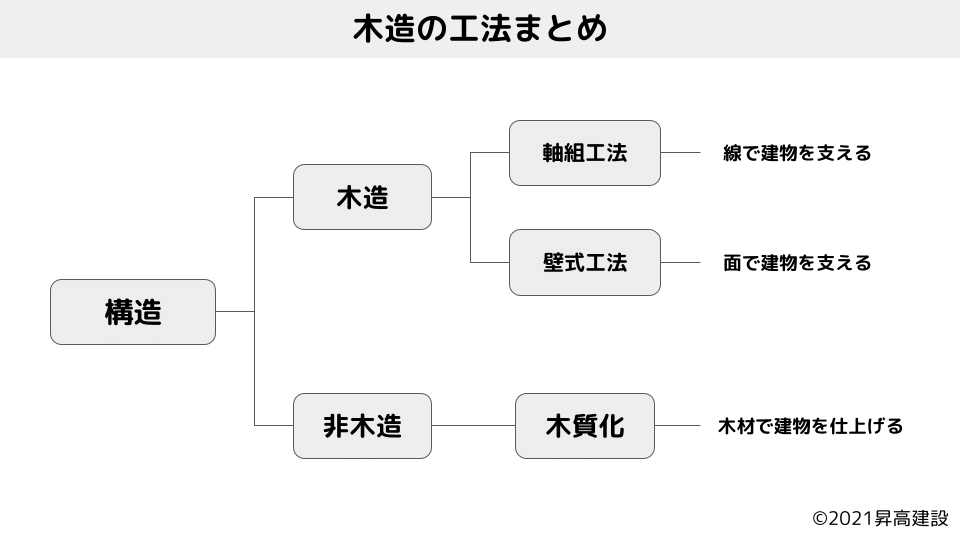

木造や鉄骨造とは?工法の分類まとめ

一般的な戸建住宅で使われる構造は、主に「木造」や「鉄骨造」です。

ここでは、木造と鉄骨造の特徴や工法について見ていきましょう。

木造とは!工法と特徴

木造とは、言葉の通り「木材」を用いた構造のことです。

木造には、線で建物を支える「軸組工法」と、面で建物を支える「壁式工法」があります。

このほかにも、鉄骨造や鉄筋コンクリート造の構造に対して、内装や外装を木材で仕上げることを「木質化」と言います。

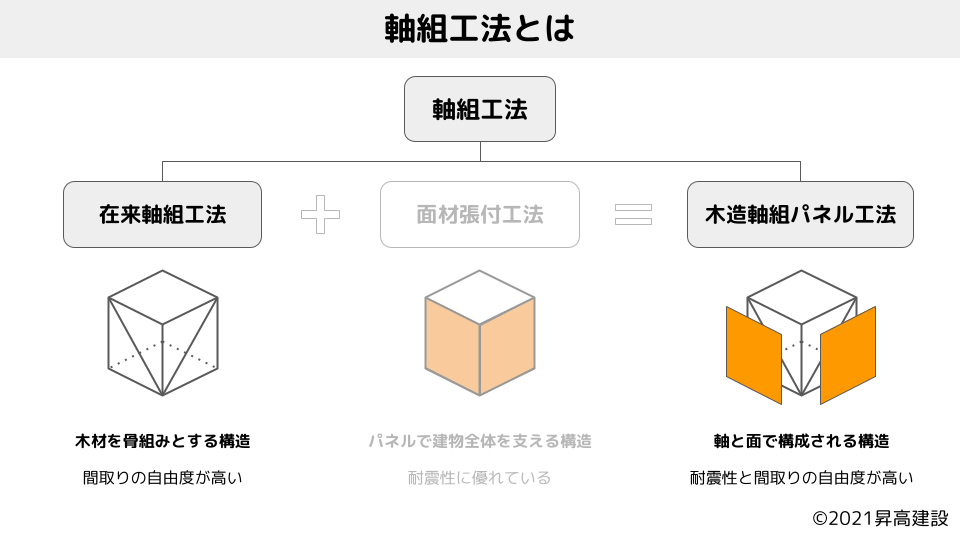

木造の工法①軸組工法とは

軸組工法とは、柱や梁、桁、筋交いなどを線状の構造体で支える工法のことです。

軸組工法には、軸材のみを使う「在来軸組工法」と、軸材と面材の両方と使う「木造軸組パネル工法」があります。

軸組工法では、1日〜2日程度で土台から屋根までの骨組みを完成させます。

その後、屋根がある状態で壁や筋交の取り付けを行うため、雨から建物の内部や資材を守ることができます。

そのため、日本の伝統的な家屋にも使われており、日本の気候に適した工法と言えます。

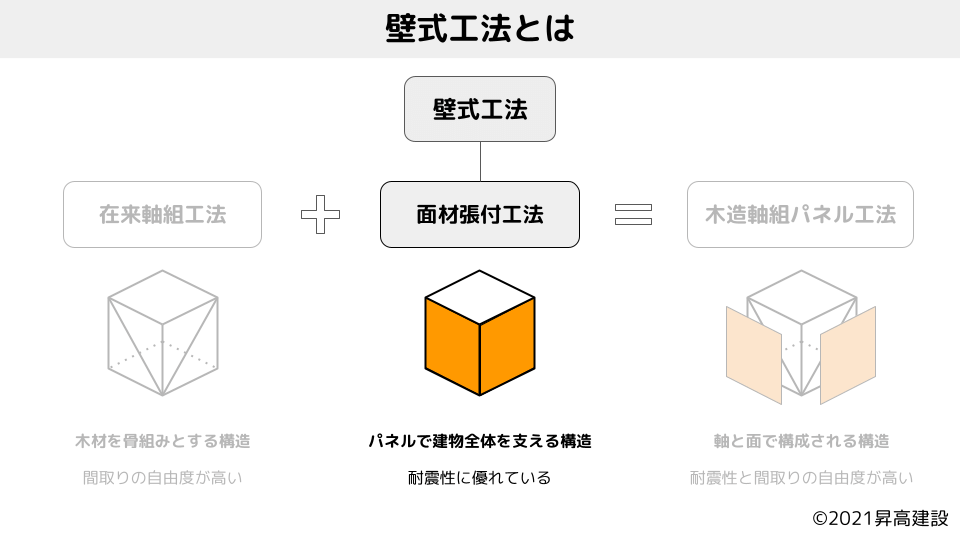

木造の工法②壁式工法とは

壁式工法とは、四方の4枚の壁と天井・床の計6枚の面によって、面材で建物を支える工法のことです。

壁式工法には、ツーバイフォー(2×4)工法やツーバイシックス(2×6)工法と呼ばれるさまざまな工法があります。

壁式工法では、壁に使われるパネルが規格化されているため、設計上の制限を受けるものの、短い工期で家を建てることができます。

なかでもツーバイフォー工法は、1階床⇒1階壁⇒2階床⇒2階壁と、下から順にくみ上げていきます。

雨が少ない北アメリカで生まれて工法ですが、日本の木造住宅でも少しずつ使われるようになっています。

鉄骨造とは!工法と特徴

鉄骨造とは、柱や梁に鉄骨を用いた構造のことです。

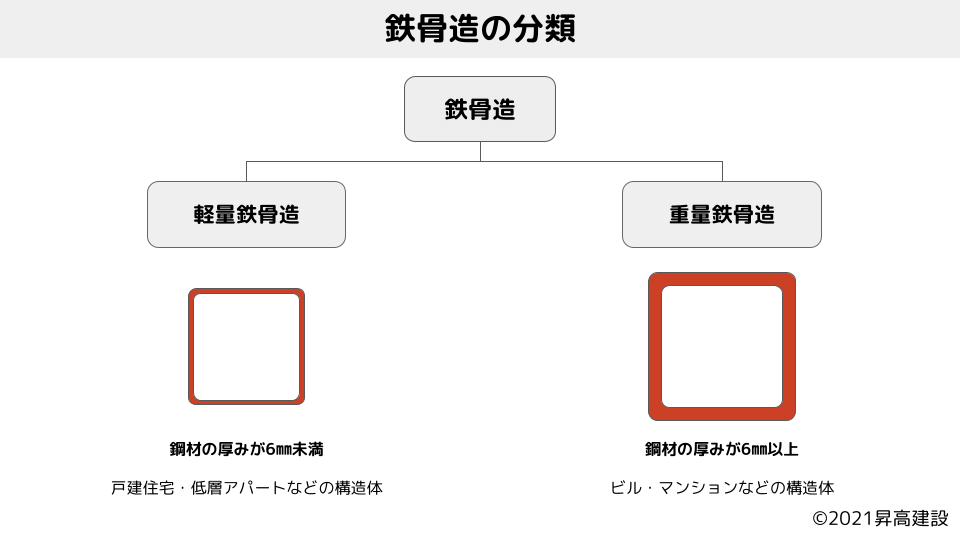

鉄骨造のなかでも、構造に用いられる鋼材の厚みによって、6㎜以上の場合を「重量鉄骨造」、6㎜未満の場合を「軽量鉄骨造」と呼びます。

このうち戸建住宅で多く用いられているのは、「軽量鉄骨造」です。

鉄骨造の工法①重量鉄骨造

重量鉄骨造は、高層ビルやマンションなどの大きな建築物に使われる構造体です。

柱スパンが長く、大きな内部空間を生み出すことができますが、建物の重量が重たくなるため、強固な地盤の上に建設する必要があります。

鉄骨造の工法②軽量鉄骨造

軽量鉄骨層は、戸建住宅やアパートなどの比較的小さな建築物に用いられる構造体です。

軽量鉄骨造は、木材と比べて天候に左右される要素が少なく、品質を安定させやすいことができます。

木造のメリット・デメリット

近年では公共建築物にも広く使われるようになった「木造」ですが、具体的にどのような強み・弱みがあるのでしょうか?

ここでは、木造で家を建てたときのメリット・デメリットについて見ていきましょう。

木造のメリット

- 部材の取り回しに優れており、間取りの自由度が高い

- 被災後の修繕や増改築リフォームを行いやすい

- 断熱性や気密性に優れた家を建てやすい

- トータルのコストパフォーマンスが優れている

木造最大のメリットは「コストパフォーマンスの良さ」です。

たとえば木造は比較的重量が軽いため、地震発生時の揺れが小さく、地盤沈下を起こしにくいです。

また断熱性能や調湿性能にも優れていることから、性能が高い家を建てやすいです。

つまり、住宅などの小さな建築物において、木造は「オールラウンダー」のような存在と言えます。

木造のデメリット

- 外的要因に左右されて施工精度のばらつきが大きい

- シロアリなどの害虫被害を受けやすい

- 大空間を取るためには部材が太くなりやすい

木造のデメリットは、施工精度や時期や職人のレベルに左右されやすいことです。

そして、シロアリや結露によって、構造が劣化する可能性が高いため、定期的なメンテナンスが欠かせません。

このことから、鉄骨造や鉄筋コンクリート造と比べると、「メンテナンスに手間がかかる構造」と言えるでしょう。

鉄骨造のメリット・デメリット

軽量鉄骨層は、大手ハウスメーカーで主に採用されている構造で、良い面・悪い面があります。

ここでは、鉄骨造で家を建てたときのメリット・デメリットについて見ていきましょう。

鉄骨造のメリット

- 大きな空間を確保しやすい

- シロアリなどの害虫被害を受けにくい

- 施工精度にばらつきが出にくい

- 火災保険料が安くなりやすい

鉄骨造の最大のメリットは、「大きな空間を取りやすい」ことです。

たとえば大手ハウスメーカーのモデルハウスに見られるような「広々としたLDK」を確保したい場合には、鉄骨造の強みを活かすことができます。

また鉄骨は工場生産されるため、部材の品質が安定しており、施工精度のばらつきが少ないというメリットがあります。

鉄骨造のデメリット

- 住宅火災によって倒壊しやすい

- 断熱性能や気密性能が低くなりやすい

- 被災後の修繕や増改築リフォームが難しい

- トータルコストが木造よりも高くなりやすい

軽量鉄骨層のデメリットは、「コストパフォーマンスの悪さ」です。

鉄骨層は木造と比べると、耐火性能や断熱性能、調湿性能が劣ります。

また部材の重量が重いため、地盤改良や基礎など建物のベースとなる部分に費用がかかります。

また鉄骨自体も木材と比べると材料費が高いため、結果として鉄骨造はコストパフォーマンスが悪い構造と言えるでしょう。

木造と軽量鉄骨を比較!耐震性やコストの違いとは

これから家を建てようと考えている方のなかには、「木造」と「軽量鉄骨造」を比較して、どちらの構造にするか迷っている方もいるでしょう。

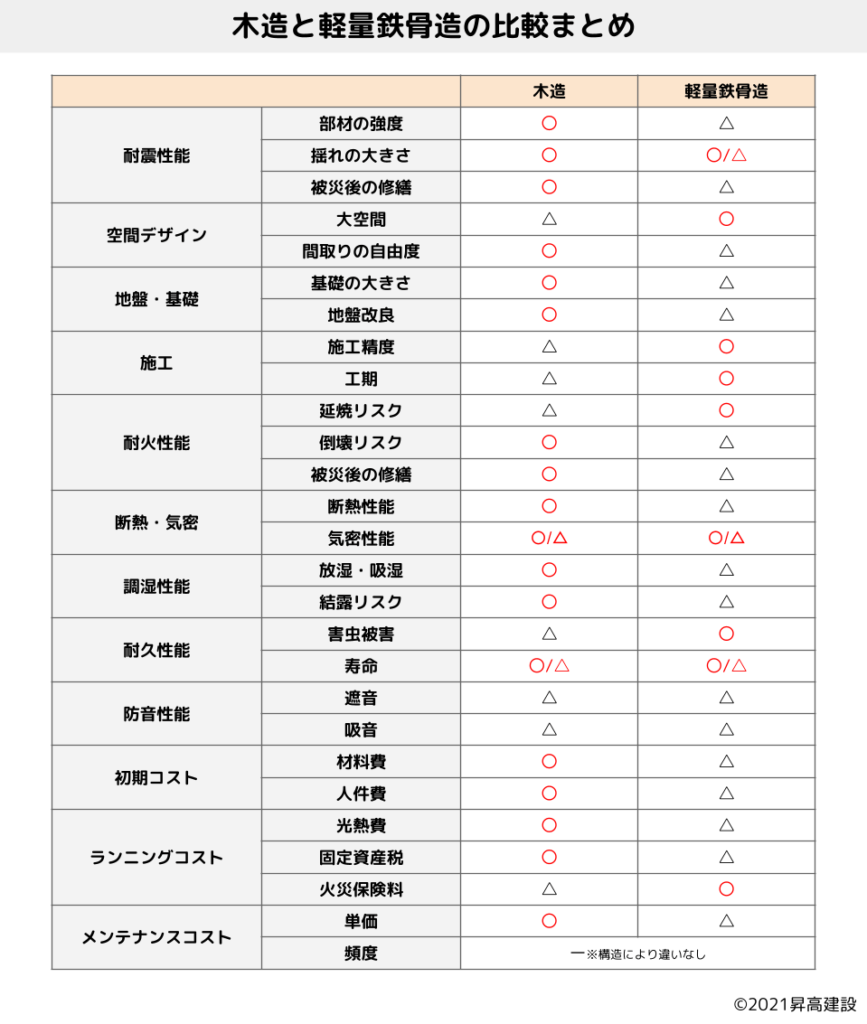

そこで、「木造」と「軽量鉄骨造」について次の12項目の比較をしてみましょう。

いますぐ知りたい方は、下のリンクをクリックして読み進めてください。

12の比較項目

- ①耐震性能・・・部材の強度、揺れの大きさ、被災後の修繕

- ②空間デザイン・・・大空間の取りやすさ、間取りの自由度

- ③地盤・基礎・・・・基礎の大きさ、地盤改良

- ④施工・・・施工精度、工期

- ⑤耐火性能・・・延焼リスク、倒壊リスク、被災後の修繕

- ⑥断熱・気密性能・・・断熱性能、気密性能

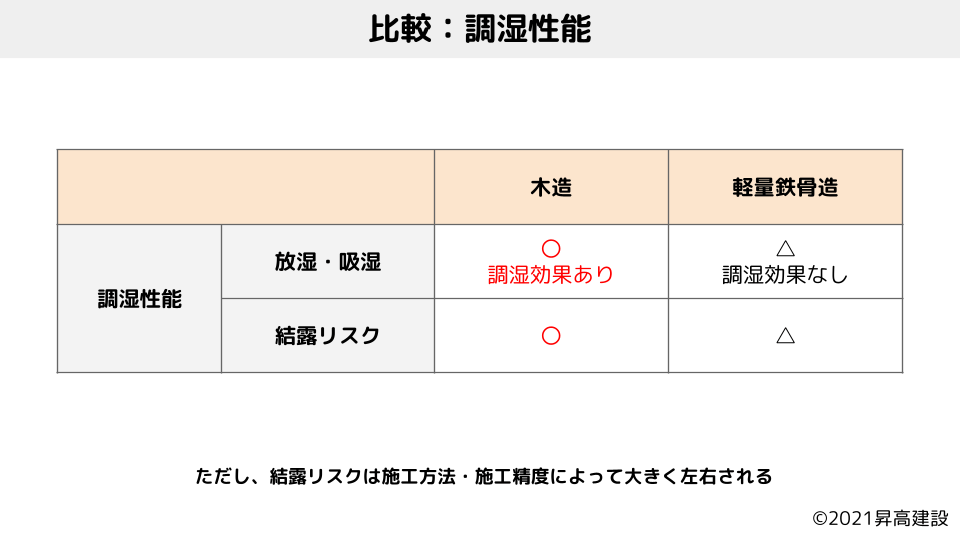

- ⑦調湿性能・・・放湿・吸湿、結露リスク

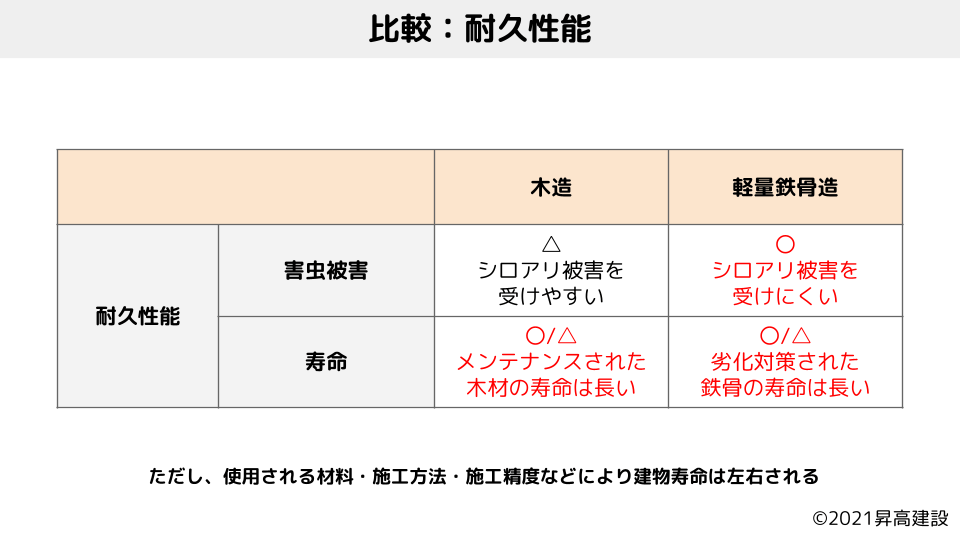

- ⑧耐久性能・・・害虫被害、寿命

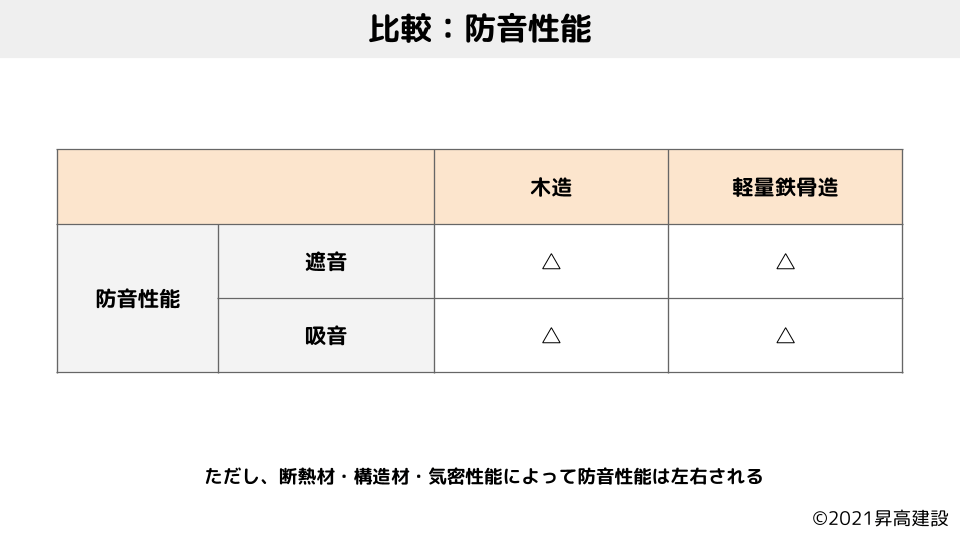

- ⑨防音性能・・・遮音、吸音

- ⑩初期コスト・・・材料費、人件費

- ⑪ランニングコスト・・・光熱費、固定資産税、火災保険料

- ⑫メンテナンスコスト・・・単価、頻度

木造と軽量鉄骨造の比較結果について、こちらの一覧表にかんたんまとめました。

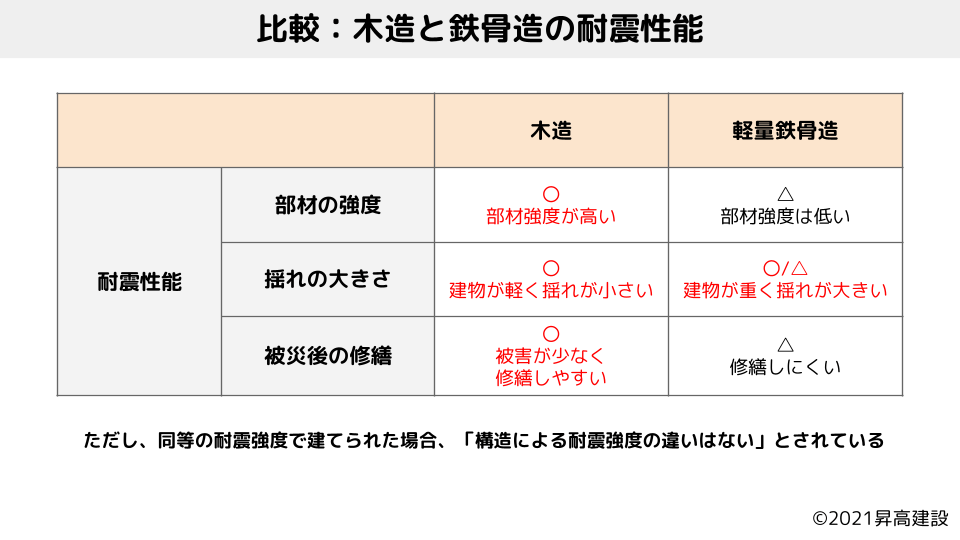

木造と軽量鉄骨造の違い①耐震性能

「木造は軽量鉄骨造よりも地震に弱いのでは?」とイメージする方もいるでしょう。

しかし実際には、建築基準法で定められている耐震性能レベルは、構造種別にかかわらず同じとされています。※3

なので、「木造が軽量鉄骨造よりも弱い構造である」と決めつけることはできません。

ここでは、3つの視点で地震に対する構造的な違いを考えてみましょう。

- (1)部材の強度

- (2)揺れの大きさ

- (3)修繕のしやすさ

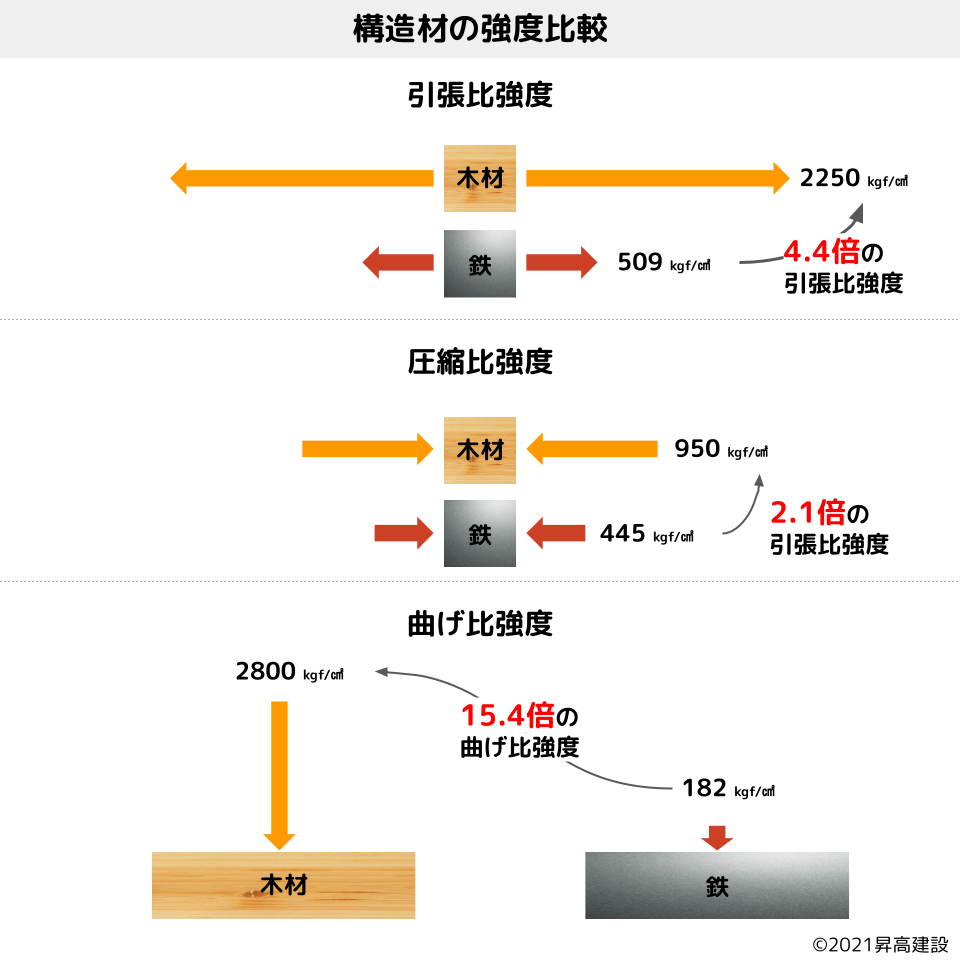

まず(1)部材の強度で言えば、木材は鉄やコンクリートよりもしなやかで丈夫な素材であると考えることができます。

※4

次に(2)揺れの大きさでは、「木造」は建物が軽い分、揺れが小さく、家財の被害も少なくなります。

そして(3)修繕コストでは、「木造」の方が安く抑えられるというメリットがあります。

つまり、「木造」と「軽量鉄骨造」の耐震性能を比べると、耐震強度は同等、耐震強度以外の(1)~(3)では「木造」の方が有利と言えるでしょう。

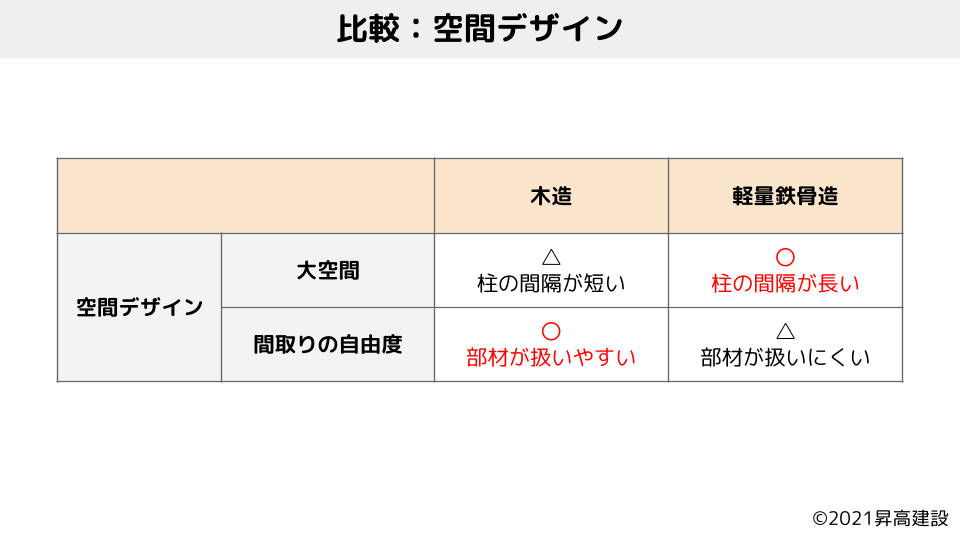

木造と軽量鉄骨造の違い②空間デザイン

家を建てるなら、「広々としたLDKが欲しい!」と思う方もいるでしょう。

この場合、「軽量鉄骨造」は「木造」よりも柱の間隔を広くとれるため、大空間をとるような間取りでは「軽量鉄骨造」の方が構造的に有利です。

ただし、建坪20坪ほどの住宅であれば、それほど大きな柱スパンが必要になることはほとんどありません。

さらに部材の取り回しでは、「木造」の方が自由度が高く、構造一体型の造作家具を造る場合には、「木造」の方が有利に働くでしょう。

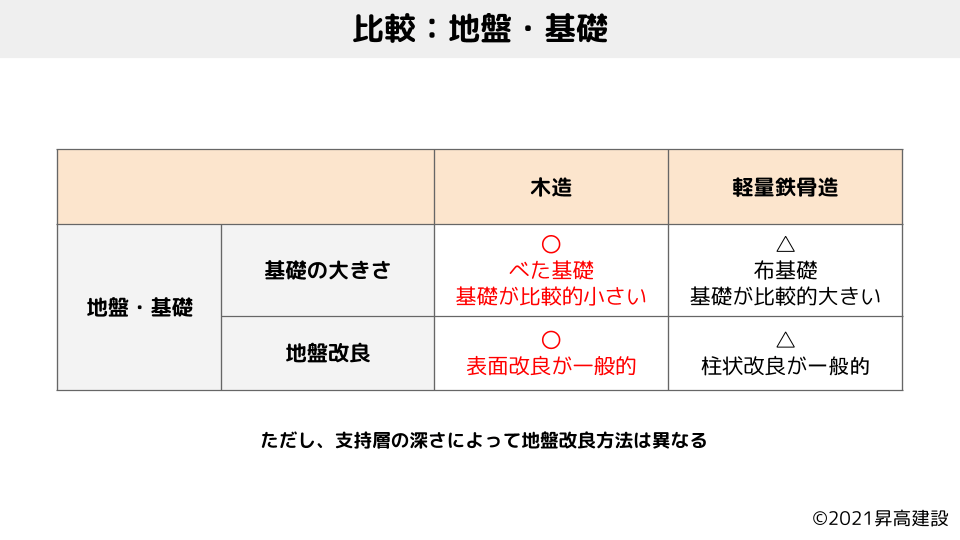

木造と軽量鉄骨造の違い③地盤・基礎

「木造」と「軽量鉄骨造」の基礎について、見るべきポイントは次の5つです。

- (1)部材の重量・・・木造は軽量鉄骨造よりもわずかに軽い

- (2)柱の数・・・木造は軽量鉄骨造よりも柱の数が多い

- (3)基礎の種類・・・木造はべた基礎、軽量鉄骨造は布基礎が多い

- (4)基礎の大きさ・・・柱が少ない軽量鉄骨造の方が基礎が大きい

- (5)地盤の改良方法・・・木造は表層改良、軽量鉄骨造は柱状改良が多い

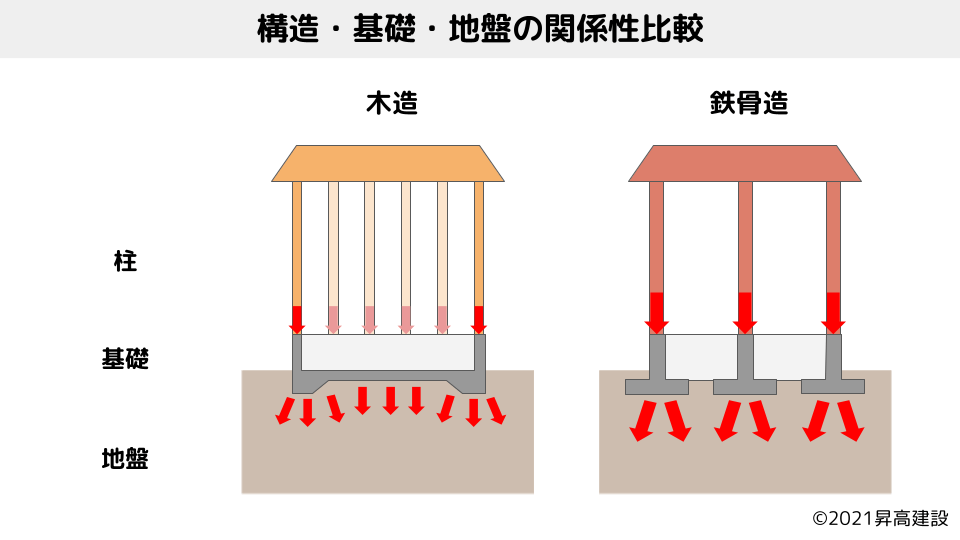

「木造」は柱1本あたりの強度が高くないため、建物全体で建物を支えます。

一方、「軽量鉄骨造」は柱1本あたりの強度が高いため、少ない柱で建物を支えることができます。

このような構造体の仕組みの違いによって、基礎の形に違いが生まれます。

「木造」では、柱から伝わった荷重をべた基礎で受け、地面に力を伝えます。

一方、「軽量鉄骨造」は柱1本あたりの荷重が大きいため、布基礎で荷重を受け流します。

さらに基礎の形が違うため、地盤の改良方法にも違いがあります。

多くの場合、「木造」では表層改良、「軽量鉄骨造」では柱状改良という地盤改良方法が用いられます。

表層改良とは、地表面から数メートルの土砂を入れ替えて、地盤を改良する簡易的な方法で、柱状改良とは杭を支持層まで打ち込む方法です。

柱状解消と比べて、表層改良は時間とコストを削減することができます。

つまり(1)~(5)の5つのポイントを踏まえると、「木造は軽量鉄骨造よりも地盤・基礎にかける時間やコストが少ない」と言えます。

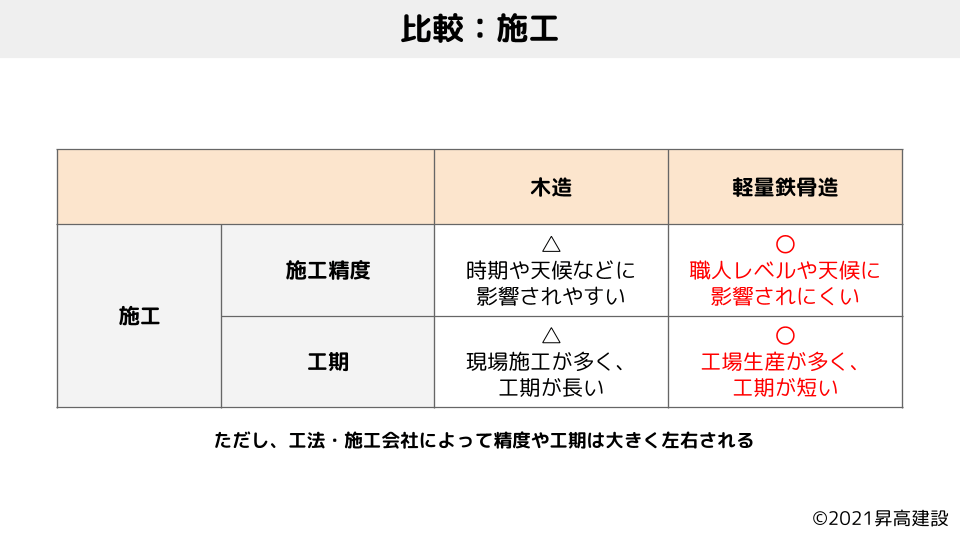

木造と軽量鉄骨造の違い④施工

「木造」と「軽量鉄骨造」の施工の違いについて、施工精度と工期の2つの視点で見ていきましょう。

「軽量鉄骨造」に用いられる鉄骨は、現場加工が難しいため、ほぼすべて工場で生産されます。

そのため、職人の技術レベルや天候など外的要因の影響を受けにくい素材です。

一方、「木造」に用いられる木材は自然素材のため、天候による影響を受けやすい素材です。

また、木材は同種・同サイズであっても、伐採された地域や乾燥期間、保存状態によってばらつきが出るため、鉄骨と比べると品質が安定しにくいという特徴があります。

つまり、部材の品質で考えるならば、「鉄骨造」の方が「木造」よりも有利と言えるでしょう。

ただし近年では、プレカットとよばれる工場で加工された木材が広く使われており、「木造」の品質も以前よりも安定しやすくなっています。

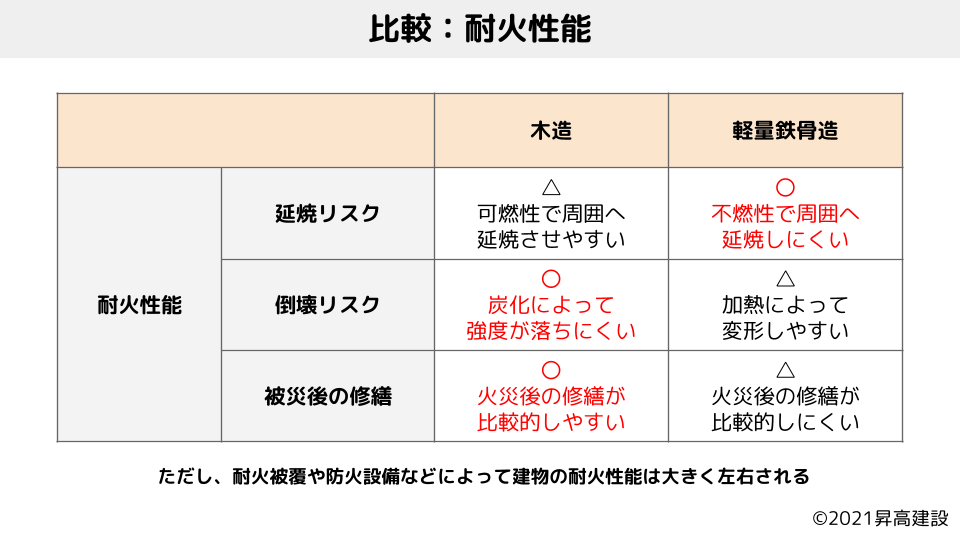

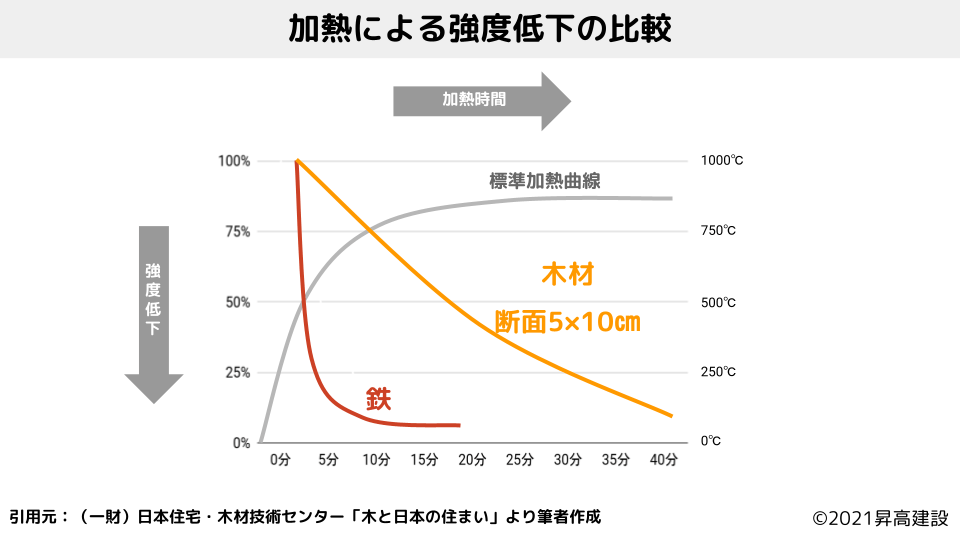

木造と軽量鉄骨造の違い⑤耐火性能

「木造は火災に弱い」となんとなくのイメージしている方も多いでしょう。

しかし、実際には技術の進歩により、「木造」は「鉄骨造」や「鉄筋コンクリート造」と同等の火災安全性が確保できるようになっています。※3

では、なぜ「木造」が火災に弱いというイメージを持ってしまうのでしょうか?

その理由は、木造住宅が燃えているニュースを目にする機会が多いからです。

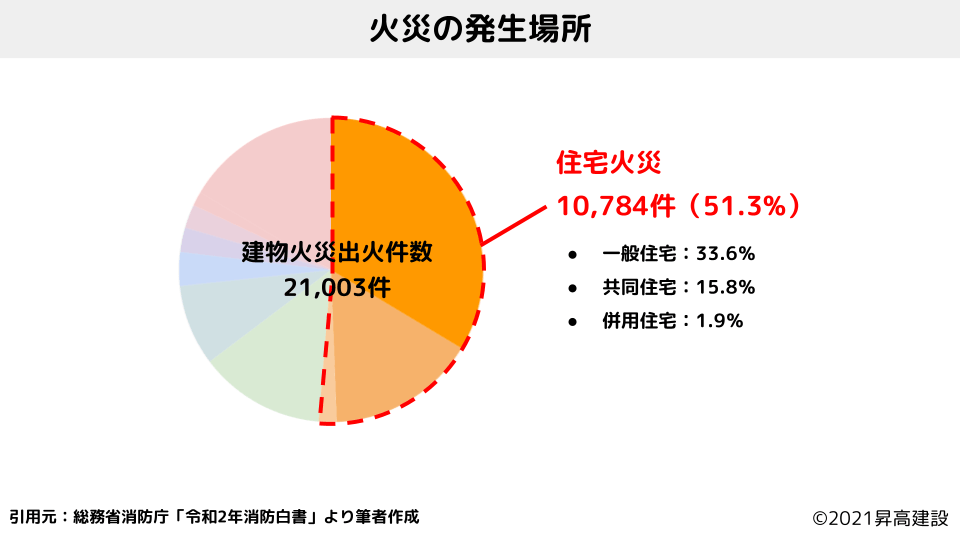

たとえば、建物火災のうち住宅の火災が半分以上で、その中でも一般住宅の火災が最も多いです。※5

そして、一般的な住宅の約8割は木造で建てられており、結果的にニュースになる火災事故の映像のほとんどは「木造住宅」です。

つまり、木造住宅が燃えているニュースを良く目にするため、木造は火災に弱いというイメージが刷り込まれてしまうのです。

しかし、実際のところ木材は、鉄よりも加熱による強度低下が起こりにくく、構造として長い時間建物を支えることができます。

※4

このように、「木造」は素材が可燃性であっても、建物の構造として火災に強い性質を合わせ持っているため、火災に強い構造だと考えることができます。

一方、「軽量鉄骨造」は素材が不燃性ですが、火災の熱で建物が倒壊しやすいため、耐火被覆や木質化などの処理が必要になります。

また万が一火災が発生して修繕が必要になったとき、「軽量鉄骨造」は木造よりも修繕が難しいというデメリットがあります。

どちらの構造を選ぶにしても、延焼リスク・倒壊リスク・修繕のしやすさに違いがあることを理解しておくことをおすすめします。

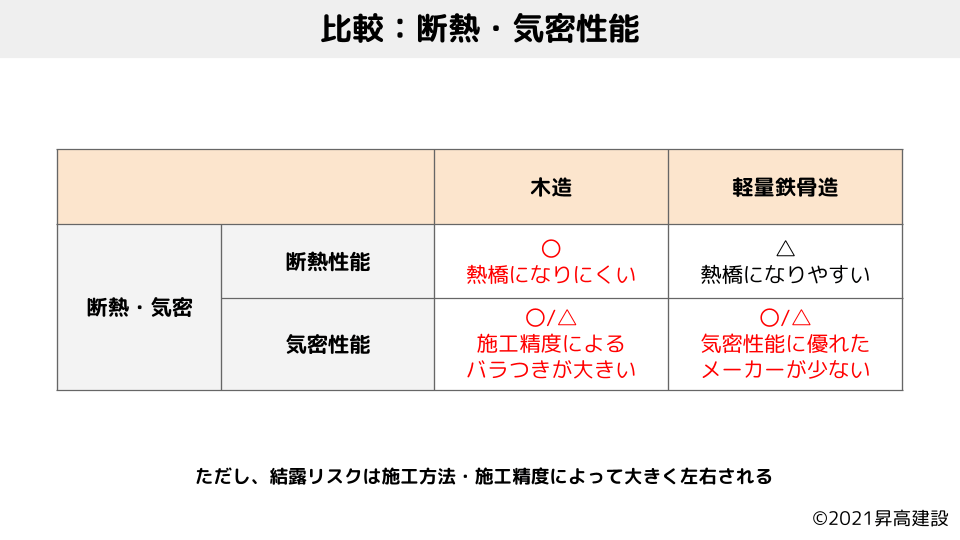

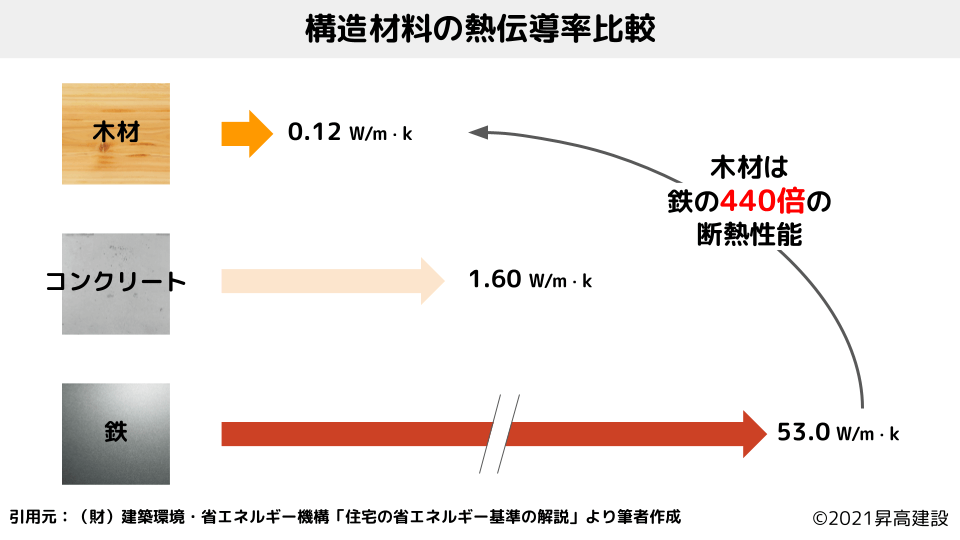

木造と軽量鉄骨造の違い⑥断熱・気密性能

家を建てるなら、夏涼しく冬暖かい快適な生活にしたいですよね。

そこで重要になるポイントが「断熱性能」と「気密気密」です。

一般的には、「木造は軽量鉄骨造よりも断熱性・気密性に優れている」と言われています。

その理由は、主に構造材の熱伝導率の違いによるものです。

まず断熱性能について、木材と鉄では熱伝導率に次のように大きな差があります。

※6

「鉄骨系」の大手ハウスメーカーであれば、鉄骨から熱が伝わる「熱橋」の対策が行われていますが、やはり「木造」と比べると断熱性能が劣ります。

また気密性能については、「木造」は施工会社によって性能のばらつきが大きく、「軽量鉄骨造」は気密性能に優れた住宅会社が少ないという違いがあります。

このように木造か軽量鉄骨造かを選ぶときは、「構造によって断熱性能や気密性能が大きく左右される」ことを理解してきましょう。

木造と軽量鉄骨造の違い⑦調湿性能

室内を快適な空間にするには、断熱や気密による適度な「室温」だけでなく、「湿度」を適度に保つことも大切です。

人が快適に感じる湿度はおよそ40%~60%とされており、40%以下では肌やのどの乾燥、ドライアイの原因になります。※7

また湿度が60%以上の場合には、カビやダニが繁殖しやすいため、アレルギーやシックハウスなどの健康被害になりやすいです。

このように部屋の湿度を適切に保つことは、健康な暮らしに必要不可欠です。

構造で比べると、「軽量鉄骨造」には調湿性能がなく、「木造」には調湿性能がああります。※3

ただし、木造であっても、十分に乾燥されていない製材を用いたり、防湿が行われていない住宅内では表面結露が発生します。

そして表面結露が起きた木材は、カビやダニの原因になります。

さらに「木造」は長期間にわたって湿った状態が続くと、シロアリに狙われやすくなります。

一方、「軽量鉄骨造」でも表面結露した状態が続くと、サビが発生して構造体の劣化が進みます。

つまり「木造」でも「軽量鉄骨造」でも、構造がある程度乾燥した状態にキープすることがもっとも重要になります。

たとえば、調湿効果の高い珪藻土の塗り壁や無垢フローリングを使用することで、家全体で湿度を適度に保つことができます。

木造と軽量鉄骨造の違い⑧耐久性能

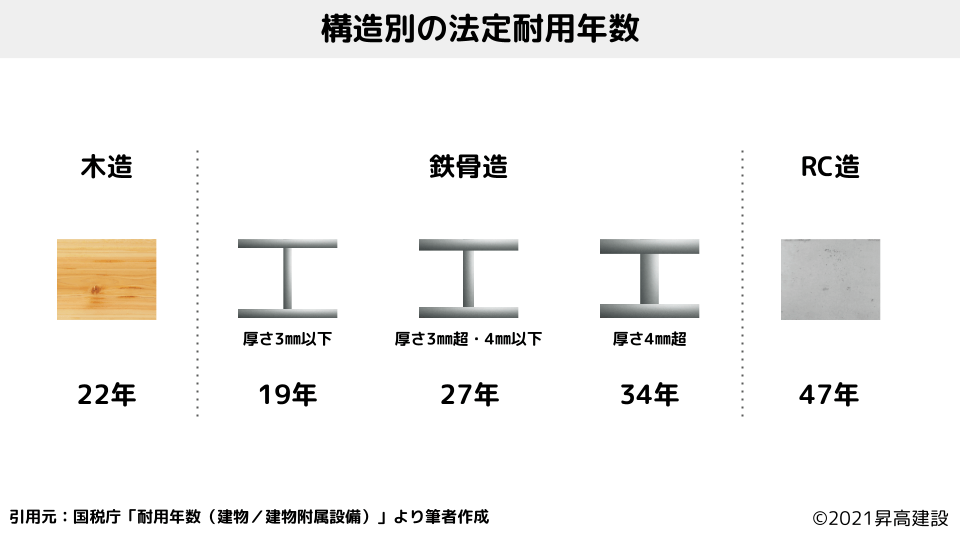

家の寿命の目安として一般的に用いられるのは、法定耐用年数です。

法定耐用年数とは、税法上で建物の資産価値がゼロになるまでの期間のことです。

たとえば、「木造」と「軽量鉄骨造」の法定耐用年数を比べてみると、次のような差があります。

※8

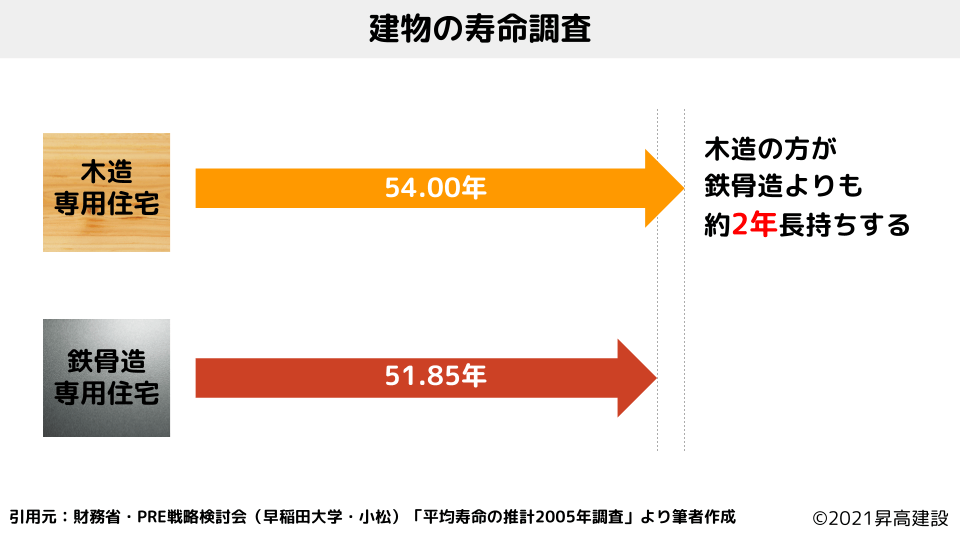

しかし法定耐用年数は、あくまでも税法上で建物の資産価値を扱うために定められて数値であり、実際の耐久性能、いわゆる「家の寿命」とは意味が異なります。

たとえば、早稲田大学の名誉教授である小松教授の2005年時点での調査によると、「鉄骨造」の家の寿命はおよそ52年、一方「木造」の家の寿命はおよそ54年と推定されています。※9

「木造」は、腐食やシロアリなどの生物劣化や、雨水や太陽光等による気象劣化から木材を守ることができれば、100年程度の耐久性を持たせるられるとされています。※3

一方、鉄は木材よりも劣化速度が速いことが分かっており、「軽量鉄骨造」でも「木造」と同様にしっかりとした劣化対策が必要です。※10

まとめると、木造・軽量鉄骨造のどちらの構造を選ぶにしても、構造の劣化対策やメンテナンスが大切と言えるでしょう。

そしてメンテナンスや劣化対策をしなければ、どちらの構造を選んだとしても長持ちしないと理解しておきましょう。

木造と軽量鉄骨造の違い⑨防音性能

アパート・マンション暮らしで一番ストレスを感じやすいのは、生活音などの騒音問題ではないでしょうか?

自分たちの生活音がうるさいならまだしも、近所の生活音がうるさくてストレスを感じてしようなケースでは、引っ越し以外の方法で問題を解決することが難しいでしょう。

なので、家を建てるときは音にも十分な配慮が必要です。

構造の防音性能を比べると、鉄筋コンクリート造が最も優れており、次の重量鉄骨造となります。

その他、「木造」と「軽量鉄骨造」の防音性能にはそれほど大きな違いはありません。

木造・軽量鉄骨造のどちらの構造を選ぶにしても、遮音・吸音に優れた断熱材を使用したり、気密性を高めるなどの工夫が必要です。

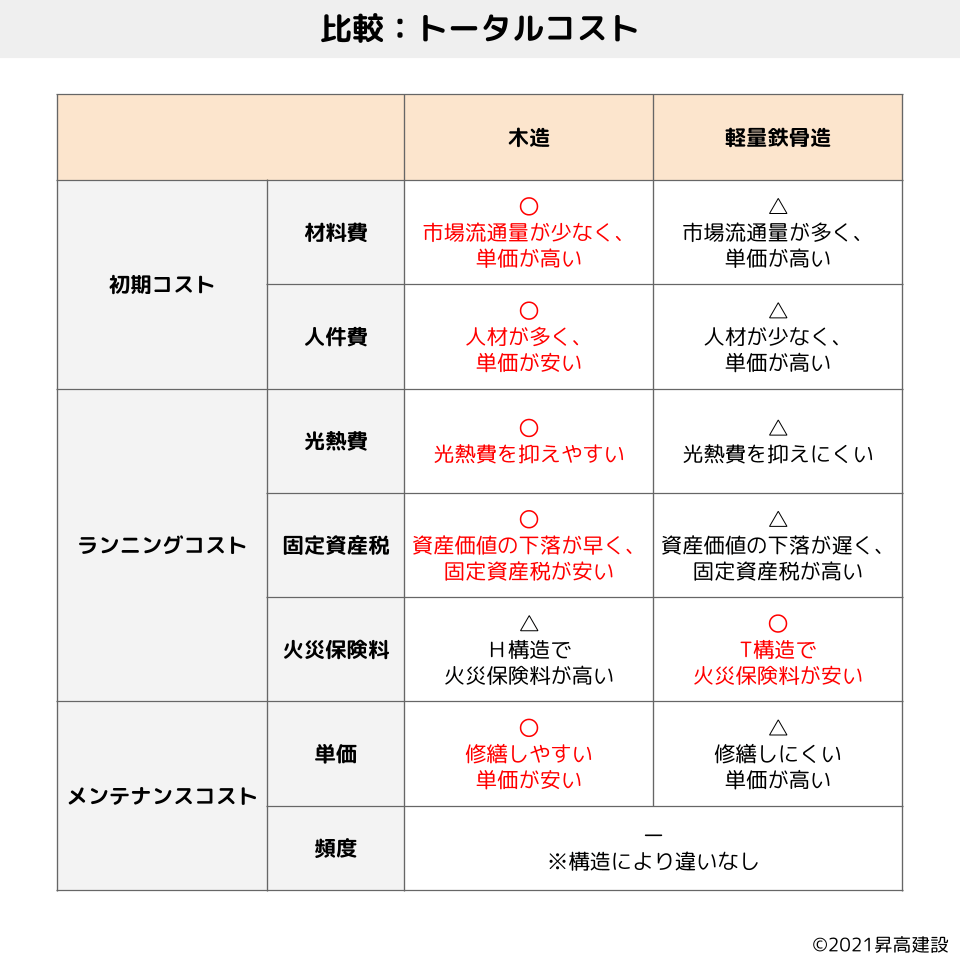

木造と軽量鉄骨造の違い⑩トータルコスト

家を建てて住み続けるためには、3つのコストがかかります。

- (1)初期コスト・・・本体工事費用、付帯工事費用、諸費用

- (2)ランニングコスト・・・水道光熱費、通信費、各種税金、保険料

- (3)メンテナンスコスト・・・修繕費用、リフォーム費用

初期コストとは建物の建設するためにかかる費用のことで、ランニングコストとは家に住み続けるためのコスト、メンテナンスコストとは家を維持するために必要なコストです。

これら3つのコストの総額をトータルコストと呼びます。

このトータルコストで考えた場合、木造は鉄骨造よりもコストが安いと言えます。

その理由について、3つのコストの内訳を見ていきましょう。

コスト(1)初期コスト

「木造」と「軽量鉄骨造」の初期コストを比べると、明らかに「木造」の方が安いと言えるでしょう。

「軽量鉄骨造」は一部の大手ハウスメーカーでしか建設ができないため、市場の流通量が少ない分、材料費が高いです。

また「軽量鉄骨造」を扱う専門職(設計士や大工)の数が、「木造」と比べると少なく、その分人件費も高くなります。

つまり、軽量鉄骨造では施工会社が限られてしまいます。

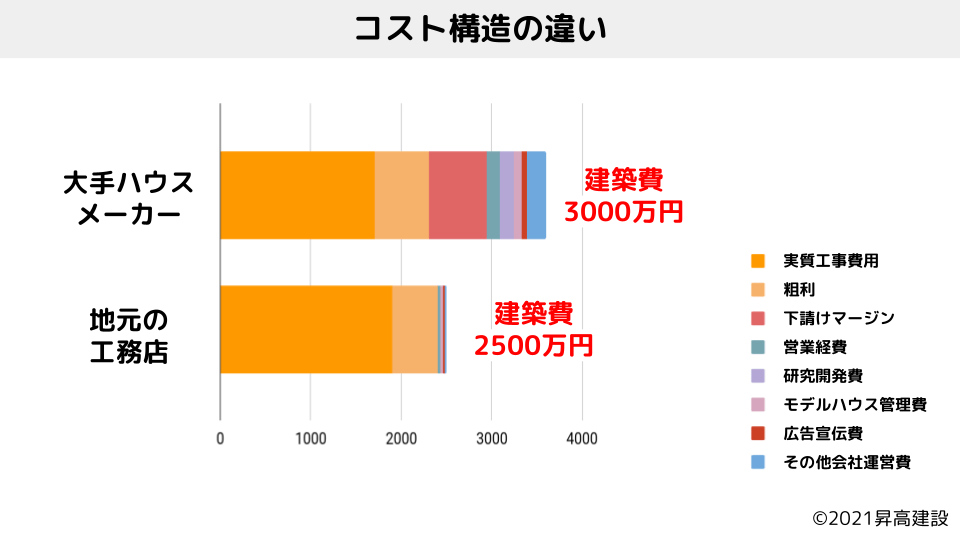

たとえば、大手ハウスメーカーと地元工務店のコスト構造を比べると、次のような違いがあります。

結果として、間接コストが高い大手ハウスメーカーで「軽量鉄骨造」の住宅を建設した場合、初期コストが木造よりも高くなります。

コスト(2)ランニングコスト

家に住み続けるためには、次のようなランニングコストがかかります。

戸建住宅のランニングコスト

- 水道光熱費

- 通信費

- 各種税金(固定資産税、都市計画税)

- 保険料(火災保険、地震保険)

木造と鉄骨造のランニングコストを比べると、どちらにも一長一短があります。

たとえば、光熱費では断熱性能や気密性能を高めやすい「木造」の方が有利です。

また固定資産税でも、法定耐用年数が短い「木造」の方が資産価値の下落が早いため、固定資産税の支払い額を安く抑えることができます。

一方火災保険料では、「鉄骨造」はT構造、「木造」はH構造に該当するため、鉄骨造の方が火災保険料が安くなります。

つまり、木造と鉄骨造のランニングコストを比べると、光熱費・固定資産税では「木造」、火災保険料では「鉄骨造」の方が有利と言えるでしょう。

コスト(3)メンテナンスコスト

家を長持ちさせるためには、定期的なメンテナンスが欠かせません。

戸建住宅の場合、数年おきに次のようなメンテナンスが必要になります。

戸建住宅のメンテナンス

- 防蟻処理・・・木造のみ必要

- 屋根外壁塗装

- 防水処理

- 雨どい床下メンテナンス

- 壁紙クロス張り替え

- 畳張り替え

- バス、トイレ、キッチン交換

- 給排水管交換

- 給湯設備交換

特に防蟻処理は、シロアリ被害を受けやすい「木造」のみで必要となるメンテナンスです。

なので、定期的なメンテナンス面では「軽量鉄骨造」がわずかに優れていると言えるでしょう。

しかし自然災害で建物が被災してしまった場合、「軽量鉄骨造」は修繕が難しく、修繕費用も高くなる傾向があります。

まとめると、定期的なメンテナンスコストではわずかに「軽量鉄骨造」、臨時的なメンテナンスでは「木造」の方が有利と言えるでしょう。

【結論】木造・鉄骨造ともに良し悪しがある、先入観だけで判断しない

ここまで木造と鉄骨造の違いについて詳しく解説しました。

すでに述べたように、木造には木材の強みがあり、鉄骨造には鉄骨造の強みがあります。

ここでもう一度、木造と鉄骨造の比較結果をおさらいしておきましょう。

この表からも分かるように、家の構造は耐震性能だけでなく、さまざまな要素と関係しています。

「鉄は硬い!」「木材は弱い!」と先入観で判断するのではなく、それぞれの特徴を理解して構造を選ぶようにしましょう。

広島県福山市で注文住宅を建てるなら昇高建設へ

昇高建設は広島県福山市・府中市・三原市・世羅町を中心に、備後地方の家づくりをサポートする会社です。

これまで地域の方々からたくさんのご支持をいただき、創業から50年以上を迎えることができました。

昇高建設では、高気密・高断熱の注文住宅の設計・施工を行っており、最新設備を取り揃えたモデルハウスも公開しています。

備後地方で家づくりを検討されている方は、ぜひ昇高建設へご気軽にご相談ください。

まとめ

今回は「木造と鉄骨造のメリット・デメリット」について詳しく解説しました。

こちらの記事の内容を簡単にまとめます。

木造が注目される時代が再び

- 木造は古来日本の建築で使われてきた構造である

- 近年では高層ビルや公共建築物にも木造が使われるようになってきた

木造とは

- 木材と用いた構造である

- 軸組工法と壁式工法の2つがある

鉄骨造とは

- 鉄骨を用いた構造である

- 鋼材の厚みによって軽量鉄骨造と重量鉄骨造に分けられる

木造のメリット

- 部材の取り回しに優れており、間取りの自由度が高い

- 被災後の修繕や増改築リフォームを行いやすい

- 断熱性や気密性に優れた家を建てやすい

- トータルのコストパフォーマンスが優れている

木造のデメリット

- 外的要因に左右されて施工精度のばらつきが大きい

- シロアリなどの害虫被害を受けやすい

- 大空間を取るためには部材が太くなる

鉄骨造のメリット

- 大きな空間を確保しやすい

- シロアリなどの害虫被害を受けにくい

- 施工精度にばらつきが出にくい

- 火災保険料が安くなりやすい

鉄骨造のデメリット

- 住宅火災によって倒壊しやすい

- 断熱性能や気密性能が低くなりやすい

- 被災後の修繕や増改築リフォームが難しい

- トータルコストが木造よりも高くなりやすい

参考文献・出典

※1 三井不動産プレスリリース「木造賃貸オフィスビル計画」

※2 国土交通省報道プレスリリース「国の公共建築物の木造化率、9割超に!!」

※3 林野庁「科学的データによる木材・木造建築物のQ&A」

※4 (財)日本住宅・木材技術センター「木と日本の住まい」

※5 総務省消防庁「令和2年版 消防白書」

※6 (財)建築環境・省エネルギー機構「住宅の省エネルギー基準の解説」

※ ASHRAE(アメリカ空調学会)1985年報告

※7 国税庁「耐用年数(建物/建物附属設備)」

※8 早稲田大学小松幸夫「建物は何年もつか」

※10 今村祐嗣ら「建築に役立つ木材・木質化学」